大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶

大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

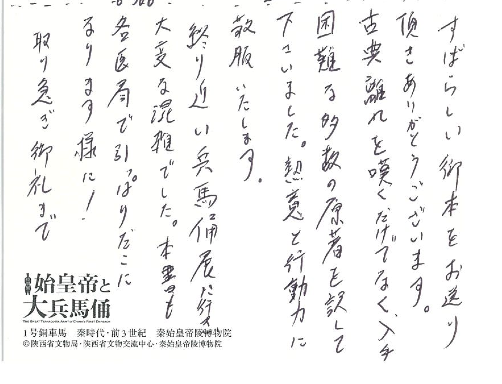

私は平成16年の3月1日付けにて伝統ある大阪大学医学部皮膚科学講座の第7代教授を担当させて頂くことになりました。

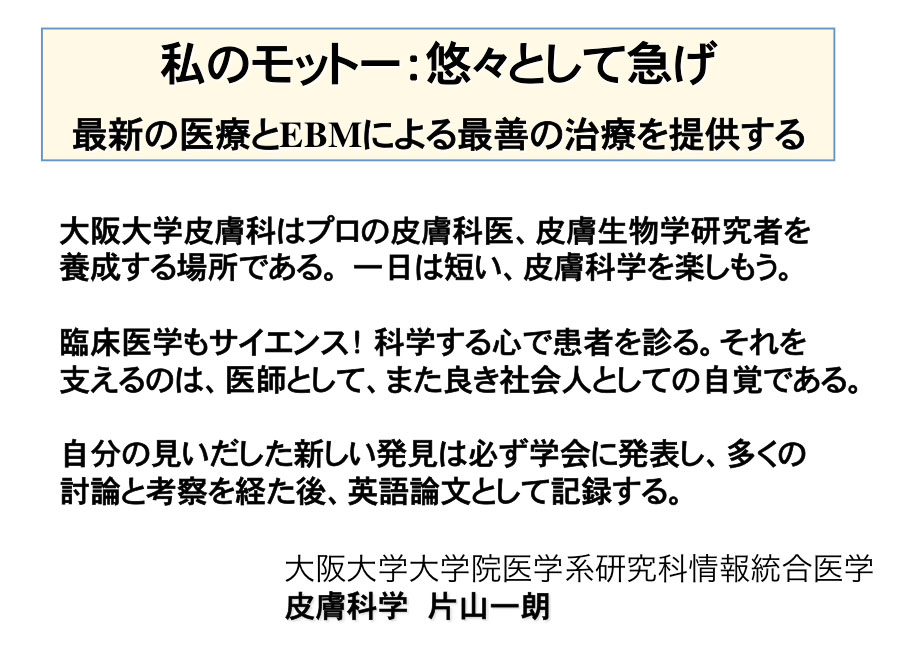

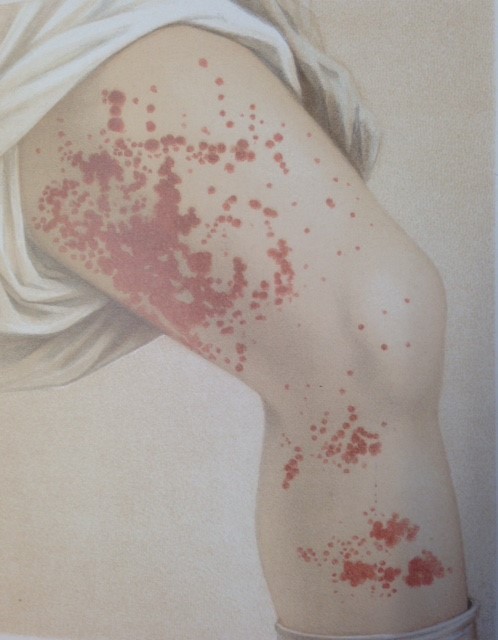

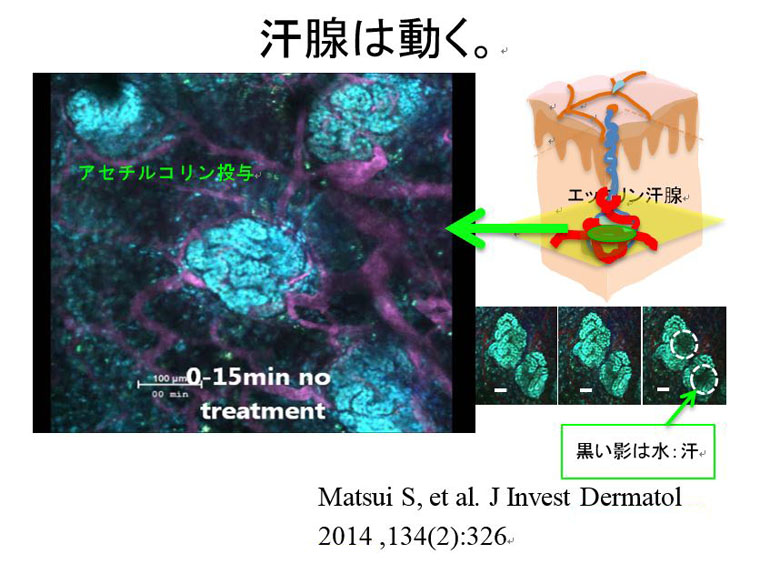

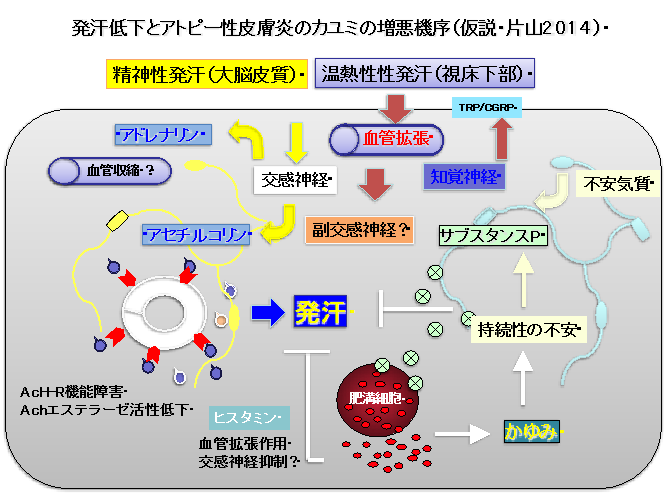

就任の挨拶では以下のような考えを述べました。「私はドイツ型の臨床を重視し、関連病院の再編と連携の強化、基礎教室との人的、学問的交流を推進し、新しい時代の大阪大皮膚科学教室の創生を目標として教室運営を行います」。着任後は日常診療で患者さんから得られる疑問点を解決する、現時点の医療知識、技術、医療機器で治せないような病態の治療法を創出するための研究を行い、患者さんに還元していく姿勢をモットーに若い医局員や関連病院の先生方と連携し、診療、教育、研究を開始しました。結果的には、スーパーローテートシステムの導入で2年間のブランクが生じましたが、認定研修施設数としては全国でも有数の規模になり、医師数も皮膚科勤務医減少の中で最低3人以上の体制を維持しています。関連病院部長と医局との密な連絡で復帰女性医師の支援や研修、皮膚科医としてのモチベーションの維持、大学院進学や国内、海外留学などある程度の成果が達成できました。研究に関しては私自身のテーマであるアトピー性皮膚炎の疫学研究や悪化因子の見直しを加味した、治療ガイドラインの策定にも関与させて頂きました。特に室田准教授と瀧原圭子循環器内科教授(保健センター所長)と開始した保健センターとの新入生のアトピー検診は大きな成果を残し、継続して研究を進めて頂く予定です。その過程で見出した悪化因子としての汗の新たなメタボロノーム解析や発汗制御の4次元解析画像は世界で初めての成果で今後のアトピー性皮膚炎の発症機序を考える上で大きな成果となりました。さらに痒みの認知機構に関しても「アーテミン」という神経成長因子がアトピー性皮膚炎の痒み過敏に大きな役割を果たしていることを室田浩之准教授が見出しました。また早期のスキンケア介入がアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の発症と進展を制御するという臨床研究も生育医療センターと開始し、大きな成果を挙げました。特記すべきこととして、金田眞理講師を中心に取り組んで来たラパマイシン外用剤による結節性硬化症の治療がAMEDによる阪大発の初めての創薬として今年7月にも発売予定になります。まさに大阪大学皮膚科が世界に誇れる成果と考えます。玉井克人教授との先天性表皮水疱症の再生医療治療の確立とその臨床応用研究共々、大阪大学皮膚科が皮膚難病治療の日本、そして世界の研究拠点になることを願っております。最後になりますが、新たな専門医制度が開始され、皮膚科のような診療科では、個々の大学単独での医師教育は難しくなることが予想されます。大学間の枠を超えて、それぞれの特徴を持つ大学病院あるいは基幹病院、さらに開業の先生の施設で何年か研修、研究し、また出身医局にその成果を持ち帰って頂くことも可能になるかと思います、今後は若い先生がさらに楽しい皮膚科学を学べ、そして次の世代にその知識や技術、そして個々の皮膚科医の哲学を継承していくことの出来る環境を創って頂きたいと思います。最後になりますが14年間にわたり教室、そして私を支援していただいた全ての方にお礼を申し上げ、退任のご挨拶とさせて頂きます。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

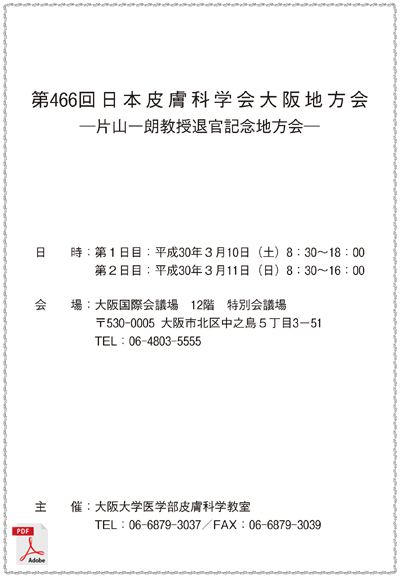

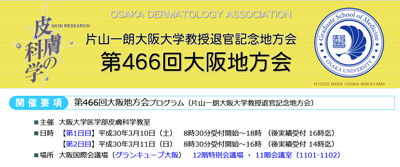

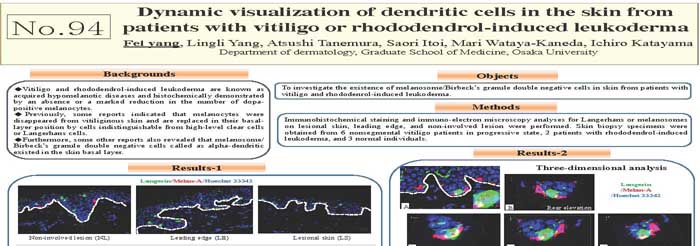

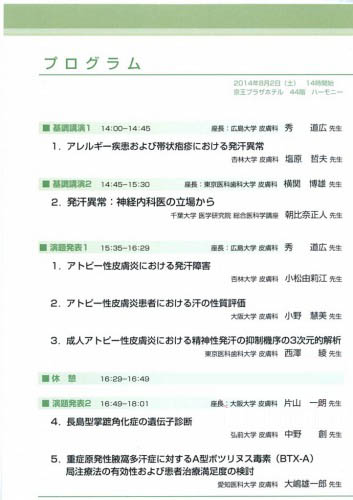

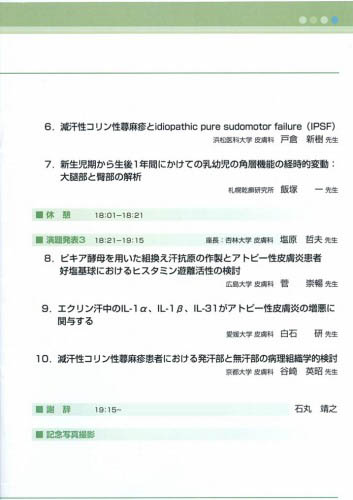

なお退官記念地方会と(2018.3.10-11) と The 2nd Meeting of East Asia Vitiligo Association / The 1st Meeting of Japanese Society for Vitiligo (2018.3.9)合同学会のプログラムを掲載する。

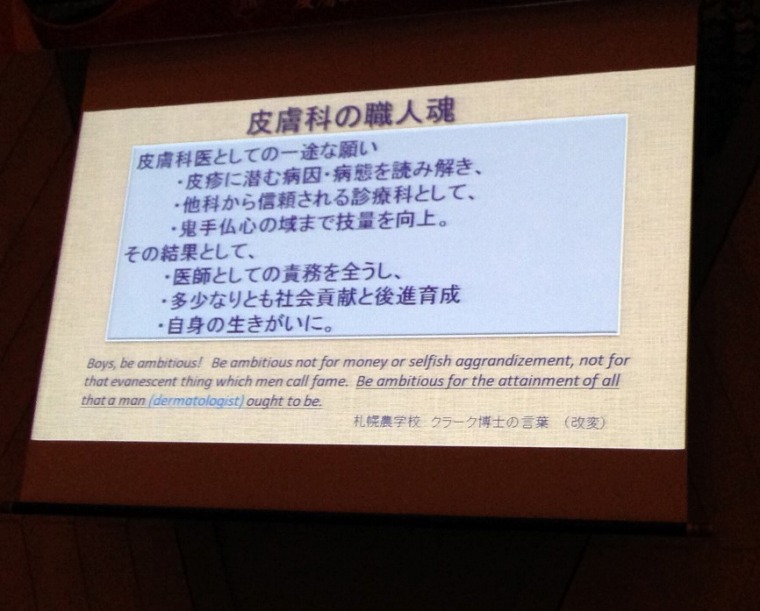

第466回片山一朗教授退官記念大阪地方会講演 (座長:宮地良樹先生)

The 2nd Meeting of East Asia Vitiligo Association / The 1st Meeting of Japanese Society for Vitiligo

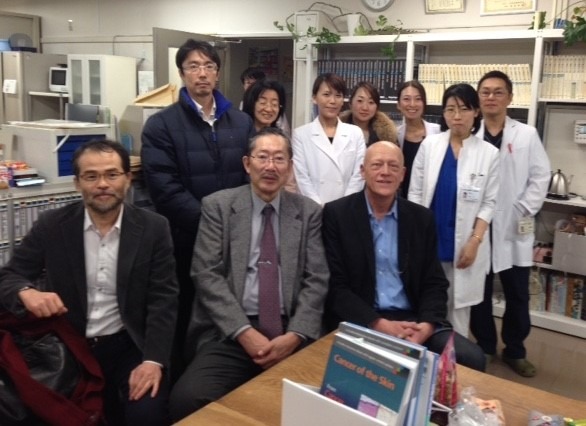

最終講義後に金田安史医学部長と教室員との集合写真

「大阪大学皮膚科教授退任にあたってのご挨拶」

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成30(2018)年3月31日

2つのビッグニュース

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

彼はまた、皮膚疾患や自然現象の本質を一瞬にして捉え、それを簡潔なイラストにして残す素晴らしい才能があり、彼の紙カルテからは多くの事を勉強させて頂いた。彼が大阪にきた2004年は教授交代と、スーパーローテート開始の年で、2年間新入医局員がこない時期が続き、人事面でも大変苦労したが、彼と始めたアトピー外来と膠原病外来を中心に関連病院とも連携が強くなり、現在では大阪大学皮膚科の関連病院は部長の専門性が明確になり、ローテーターの数や研修プログラムは全国でも有数の質、量に育ってきており、今後もその維持と発展を期待する次第である。

今の時代、皮膚科が医療の中でどのように貢献できるか真剣に考える時であり、大学や国、診療科を超えて皮膚科医師、研究者が協力し、難治疾患の病態解明、創薬に向け果敢に取り組んでくれる次代の皮膚科医を育てていかないと、大学皮膚科が無くなる日が来るかもしれないと危惧する。

「明日世界が滅びるとしても、今日、君はリンゴの木を植える」。この言葉は開高健が紹介して有名になったルターの言葉とされている。私が長崎を離れる時にも医局の若い先生にこの言葉を残して来たが、今、長崎では何本かのリンゴの木が立派に育っているようである。お二人とって、これからが大事な時間の始まりであり、大きく変わる時代の中で、時間の経過は早い。たくさんのリンゴの木を育て、豊かな果実を次代に伝えてください。

平成30(2018)年3月28日

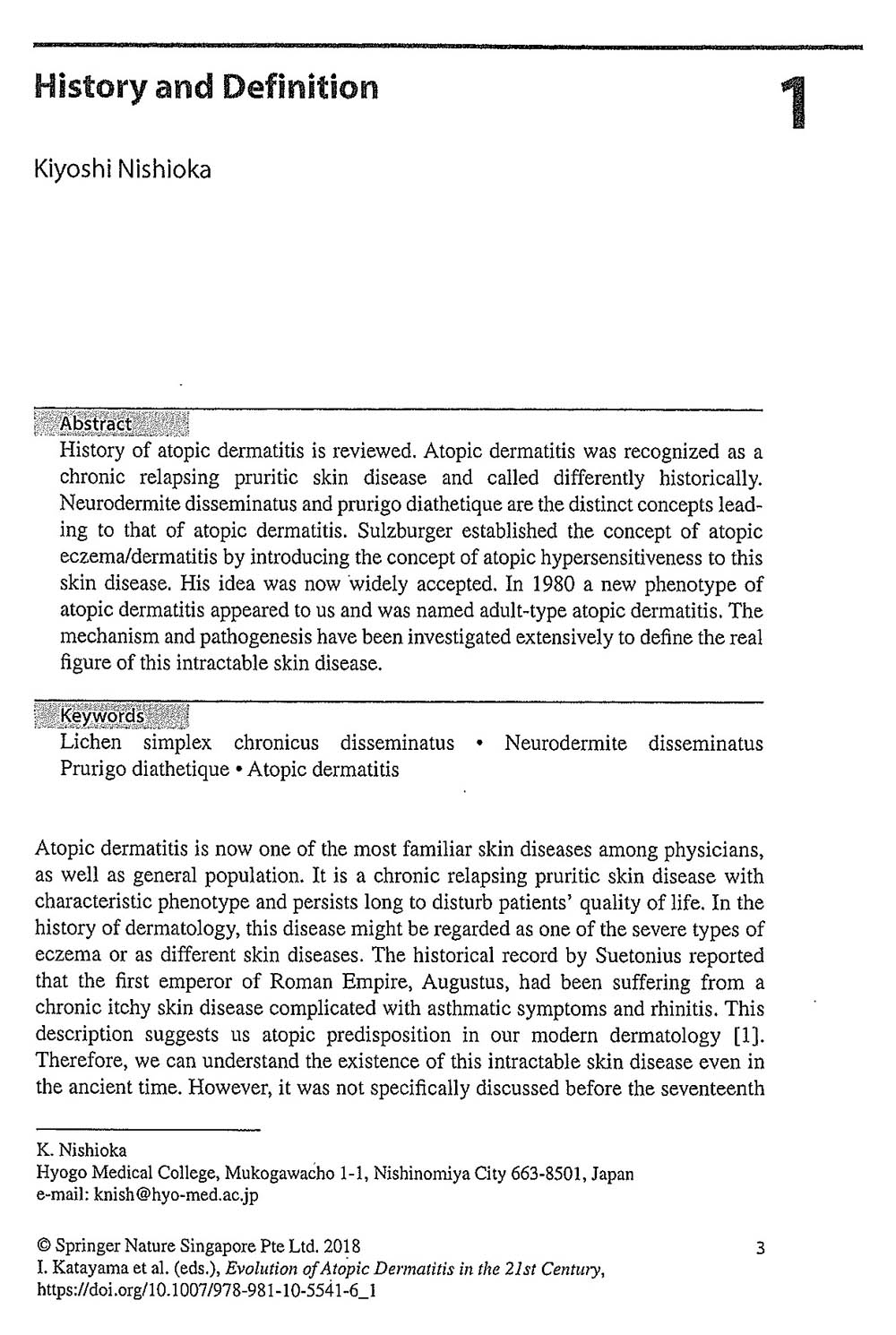

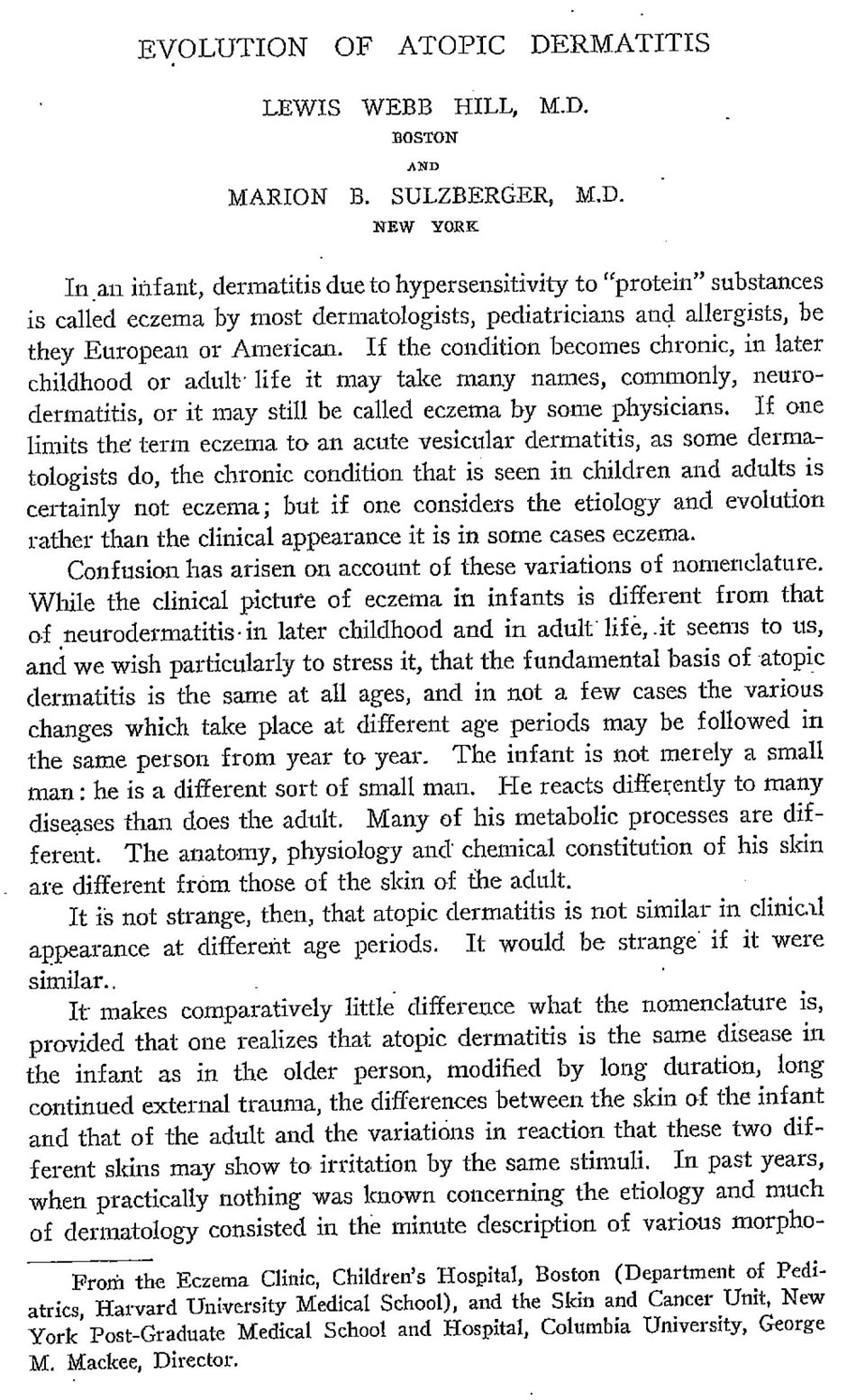

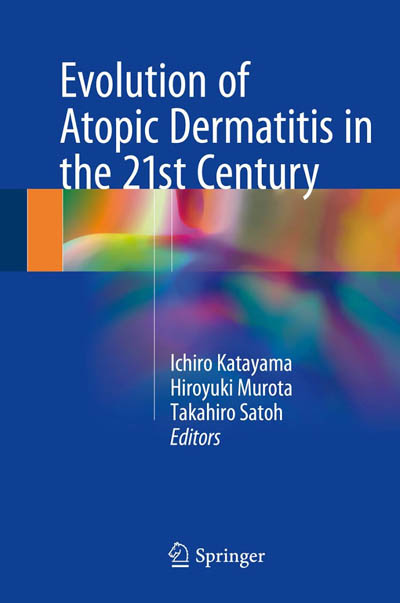

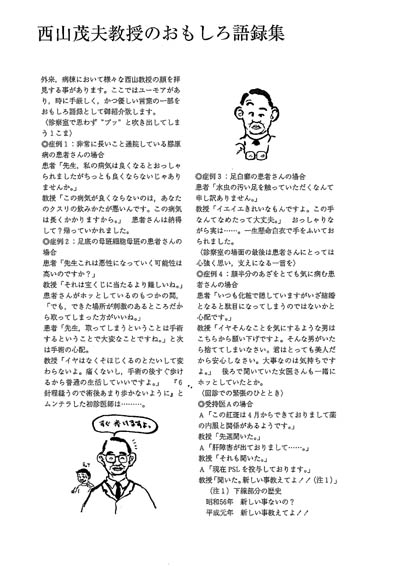

Evolution of atopic dermatitis in the 21st century

Evolution of atopic dermatitis in the 21st century

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

西岡清東京医科歯科大学名誉教授にはアトピー性皮膚炎の歴史と日本での概念や病態の移り変わりを巻頭に執筆頂きました。

また、お忙しい中、多くの先生にご自身のオリジナルな日本発の研究成果を執筆頂き、まさに日本でアトピー性皮膚炎の病態認識と治療がどう変化(進化)してきたかを取り纏める事ができたことは編者にとっては望外の喜びとなりました。日本のアトピー性皮膚炎の研究は東大の笹川正二先生、小嶋理一先生、京大の太藤重夫先生、上原正巳先生、田上八朗先生、名古屋大学の上田宏先生、長崎大の吉田彦太郎先生、大阪大の青木敏之先生、西岡清先生などの大先輩達が切り拓かれてきたかと思います。今回、そのお弟子さんを中心に長年に亘る研究成果として本書を発刊出来たことに改めて、関係者諸氏に感謝申し上げます。現在、アトピー性皮膚炎の病態はバリア異常とTh2アレルギー、そしてその結果として生じる痒みが大きな治療の標的となり、新しい外用剤や分子標的薬などが続々と登場していますが、Sulzberger先生がいみじくも述べられているように「正常人に対して、アトピー性の過敏性を獲得させる多様性因子が理解できるようになるまで、そしてこの多様性を直接制御できるようになるまではアトピー性皮膚炎の最善の治療は対症的ではあるが、無理のない局所ないし全身療法である」という言葉を忘れず、さらに病態研究が進み、ギリシア語でStrangeを意味する「Atopy」という名前が消える日を待っています。

Contents PDF

http://www.springer.com/gp/book/9789811055409 でも案内しています。

さらに楽しい皮膚科学を目指して

さらに楽しい皮膚科学を目指して

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

謹賀新年

皆さま輝かしい新年を迎えておられると思います。今年は皮膚科医となり40年が経過し、退官を迎える歳になりました。ある時間と空間、そして様々な世界を共有して頂いた全ての方にお礼申し上げます。勤務医、研究者としてやりたい事は全てやり遂げたと思います。今後は、また新しい出会いを大切にし、自分の世界を広げていきたいと考えています。新たなご厚誼をお願い申し上げます。

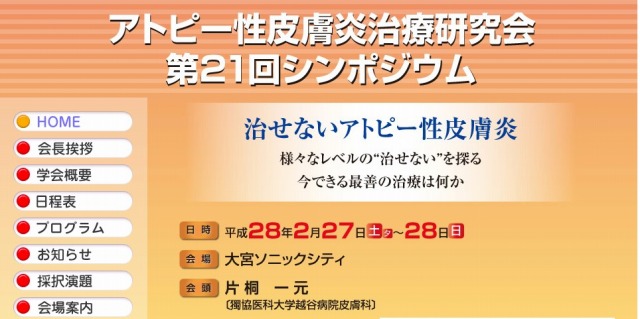

さて昨年から、後期研修医制度が開始され、医師の地域的偏在、診療科間での偏在に加え、臨床科における研究者の減少が顕在化してきました。またトランプ現象に代表される孤立化と利権の囲い込みがアカデミアの世界にも押し寄せつつあるようです。ただ医局長の壽先生から関西圏の大学皮膚科教室間で、医局長連絡会議が持たれるようになり、学問のみでなく、医師の勤務支援や人事交流の下支えのための情報交換会を開始したとの話を聞きました。私も医学の分野の高度化と反比例するようにマンパワーの低下、運営交付金の減額が進み、最近では、競争的研究費獲得のハードルが高くなり、皮膚科のようないわゆるマイナー科と言われる診療科の医学の中での地位の相対的な低下はアメリカやお隣の韓国と似た動きをしております。これは若い皮膚科医を指導する中堅の医師が2004年のスーパーローテート以来大きく減少していることや、大学以外でのストレート研修を希望する医師が増えていること、女性医師の増加に伴う診療現場あるいは研究分野での絶対的なマンパワー不足がさらに進んでいることによるのかと思います。そのような中で先に述べた関西圏での大学を超えた連携体制の試みが医局長の先生達のご尽力で開始されたのは本当に心強い限りで、是非その流れを進めて頂きたいと思います。私も何年か前から、皮膚外科や臨床の中で必要とされる皮膚病理、また皮膚科医として膠原病などの疾患を取り扱う上で最低限の全身管理や皮膚科的な見方を勉強する機会がとみに減っていることに大きな危機感を持ってきました。その対策として、関西圏の皮膚科施設の先生が集まり皮膚腫瘍、皮膚病理を一緒に勉強するなにわ皮膚科腫瘍勉強会を種村講師の尽力で立ち上げ、参加者も増加しているようです。また以前京大と阪大で研究に特化して行っていた「天王山カンファレンス」が「関西若手皮膚医の集い」として模様替えし、先ず参加可能な大学の准教授の先生方にプログラム委員会を作って頂き、臨床、基礎両方の演題が発表されるなど、新たな展開をみせています。先日開催された会に、若手ではありませんが参加させて頂き、熱心な討論を楽しませて頂きました。若手に限らず、参加案内など出して頂ければ、より有益な会に育っていくかと思います。また大阪はびきの医療センターの片岡葉子先生が「アトピー性皮膚炎治療研究会」の組織や運営方法を大幅に変更され、若い先生が全国から集まりやすい研究会に様変わりしつつあるようです。さらに昨年から大阪国際がんセンターに爲政大幾先生が赴任され、「腫瘍皮膚科」の看板を上げられ、全国から皮膚腫瘍の治療に興味を持つ若い先生が研修できる組織作りを開始されました。これらの大学間を超えての研修、研究、討論が出来る場が増えれば、若い先生方が楽しい皮膚科学を研修できる事が可能になりますし、それぞれの特徴を持つ大学病院あるいは基幹病院、さらに開業の先生の施設で何年か研修、研究し、また出身医局にその成果を持ち帰って頂くことも可能になるかと思います。もちろんそのためには、各大学の大学教授、指導医師が参加する地方会での若い人の教育が何より大事なことは言うまでもありません。

後期専門医制度が始まる今年こそ、若い先生がさらに楽しい皮膚科学を学べ、そして次の世代にその知識や技術、そして個々の皮膚科医の哲学を継承させていくことの出来る環境を創って頂きたいと思います。

昨年12月に第3回インドシナ皮膚科学会で参加したハノイでたまたまシャッターチャンスがあった、大学病院看護師の卒業セレモニー。

次のステップに進まれる喜びが溢れている写真かと思います。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成30(2018)年1月1日

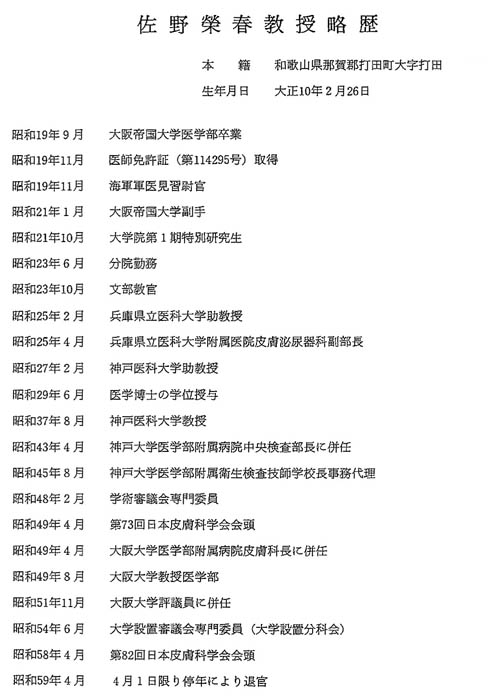

第42回日本研究皮膚科学会

第42回日本研究皮膚科学会

会頭:佐野栄紀高知大学皮膚科教授

会場:高知カルポート

会期:平成29年12月15〜17日

テーマ:「We’ve Got Science Under Your Skin」

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

佐野先生が会頭をされた第42回日本研究皮膚科学会(JSID)に参加した。この学会が始まり41年となる。私が皮膚科医になった前年、1976年にその前身皮膚科研究会が設立され、1981年から現在の研究皮膚科学会として、正式の学会になった。私にとっては当時、日本免疫学会が最も重要な学会であったが、1985年に米国の研究皮膚科学会(SID)とJSIDがワシントンでJoint Meetingを開催し、その時にOral presentation を行った時から、参加するようになった。今回、名誉会員に選ばれ、スピーチでもそのことに触れたが、今、この学会が大きく成長し、国際英文誌を持ち、300題を超える演題が集まるようになり、また英語での発表と質疑応答が普通に行われるようになったのは歴代の理事長、事務局長、雑誌委員長などのご尽力によるところが大きく、深謝したい。特に初期の組織作りに尽力された水野信行名古屋市大名誉教授、三嶋豊神戸大学名誉教授、JDSの初代編集員長の小川秀興順天堂大学理事長の功績は大きく、本学会の発展に 大きな 貢献をされたことに新めて改めて謝意を表したい。この会期中に2023年の第8回国際研究皮膚科学会(IID)が椛島健治先生を会頭に、日本で開催されることが決定されたが、佐藤先生、森田先生、椛島先生や島田、天谷前理事長のご尽力に敬意を表したい。今回の会頭を務められた佐野先生が挨拶の中で述べられているように今回のテーマを「We’ve Got Science Under Your Skin」とされ、フランクシナトラの歌で有名なジャズの名曲「I’ve Got You Under My Skin」から取られたと述べられている。また「皮膚の科学をぎゅっと抱きしめたい、との意を込めました。」とも書かれているが、今回のプログラム内容を見ると、まさに佐野先生が抱きしめられた皮膚の科学の豊穣な世界が繰り広げられており、表紙を飾った、お父上の佐野榮春先生の「死海のほとり」と合わせ、佐野先生が考え、また楽しんでおられる「Investigative Dermatology」を若い世代の先生方に示されたのかと思う。また、招待会から懇親会、Tea time concertまで素晴らしいジャズを提供して頂いた河西さんのウッドベースの音色と講演の合間に佐野先生が選曲されたジャズの名曲が流れ、高知の風景、医局員の方の日常風景もスライドで紹介されており、学会で疲れた頭や体を癒やして頂いた。

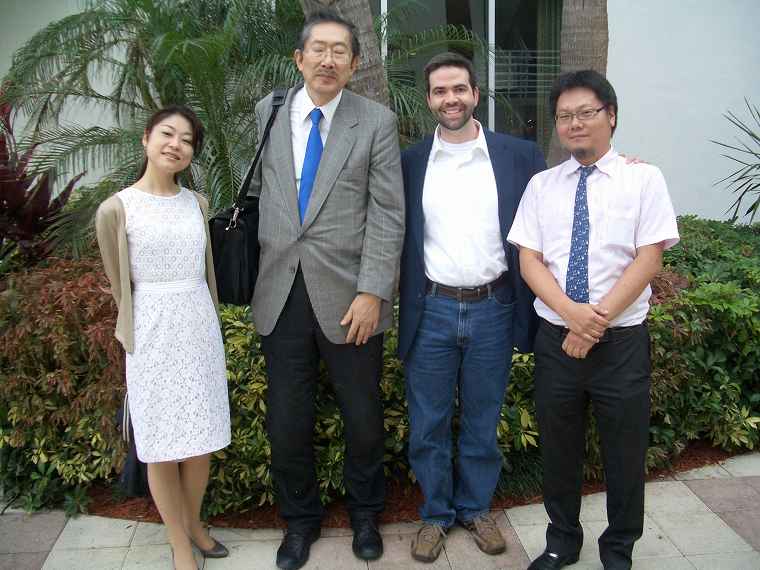

Diploma of Dermatological Scientistを受賞された楊飛君と佐野会頭、片山

肝腎の皮膚科研究のプログラムは座長や講演、会議が重なり、免疫の三宅先生、高濱先生の講演を聞き逃したが、2日目午後の「Frontier symposium」の」5名の先生方の講演はお一人の持ち時間は少なかったが、皮膚科医にとっては毛や爪の再生や色素細胞幹細胞の最先端のお話で、普段なかなか聞けない素晴らしい講演ばかりであった(PDF参照1)。特に高橋先生のメラノソーム輸送の話は我々が現在行っている研究の参考になった。また谷奥喜平メモリアル講演で講演されたGillet教授のLL37などの抗菌ペプチドが乾癬やSLEなどの疾患の最初の引き金を引く可能性を述べられた。これは我々が現在検討している白斑の発症機序に近く、うまく白斑の動物モデルが出来れば是非検討したいと考えている。また高知大の片岡先生(p01-14, C07-3)の口演でimiquimodの外用でSLE様のモデルが誘導できるがTLR7のk/oでは発症しないこと、基剤中のisostearic acidによるInflammasome刺激皮膚炎が乾癬病変の誘導に重要であること、基剤にこの成分が含有されていないresimiquimodではSLE様の自己免疫誘導は生じるが、乾癬は誘導されないことを報告された。白斑のをモデルからはNALP1遺伝子変異による皮膚マイクロビオーム刺激の自己免疫機構の誘導に加え、酸化ストレスなどによるInflammasome刺激が白斑発症の引きがねになるのかもしれない。また浜松医大の藤山先生の演題(P04-05,C05-3)はステロイド抵抗性の乾癬の病態にMDR-1( Multi-drug resistant gene)を発現したTh17細胞が関与する可能性を人の乾癬組織から増幅したT細胞の解析で示された。このような研究は貴重で、今後の展開に期待したい。以前我々も同様の報告をしている(PDF参照2)北大の渡辺先生が口演された(P05-01,Plenary II-7)ではtype 17 コラーゲンの欠損で表皮IFEの増殖が増し、しかも極性が90度長軸方向になり見かけの表皮肥厚になることを示された。基底膜構成蛋白が表皮の形態に影響を与える可能性があり興味深い(E-lifeに発表とのこと)。また慶応大学の山上先生(P-01-17,C07-6)のバンコマイシン誘発性のLinear IgA Dermatitisは間接法陰性が多いがELISAのタイプ7コラーゲンにバンコマイシンを添加することで陽性率が大幅に増加することを綺麗に示された。接触皮膚炎のハプテンとキャリア-蛋白の関係にも近く、バンコマイシンとタイプ7コラーゲンの認識がどうなされるのか結合性も含め、興味深い。阪大の免疫フロンテア研究センターの荒瀬尚教授は自己抗体の産生にClass 2抗原に発現される、misfold proteinが重要であることをIgGのFc部分が自己抗原となるリウマチ因子の誘導機序をモデルにより解説され、抗リン脂質抗体症候群などの新たな抗原エピトープの紹介をされた。後半ではつい最近Nature(Nature. 2017 Dec 7;552(7683):101-105. Saito F et al.)に掲載されたマラリアでの感染防御に関わる B cell inhibitory receptorとマラリア感染赤血球表面に発現するRIFIN proteins の結合による免疫制御機構がPD-1/PDL1の関係に近いことを綺麗に示された。このほかにも興味深い演題が多くあったが、またPDFで確認されたい。ただ座長をして感じたがもう少し討論の時間が多く取れればと願う次第である。また日本語の討論でも良いかと思うし、若い方は先ず研究の面白さを日本語でも討論することでさらに研究の意欲が高まるかと思う。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29(2017)年12月20日

第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会 第41回皮膚脈管・膠原病研究会

第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会

第41回皮膚脈管・膠原病研究会

会長:金倉拓郎 鹿児島大学教授

会場:かごしま県民交流会館

会期:2017年12月8-10日

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

金蔵会頭の鹿児島大学学会シンボルとして有名になった薩摩ブタの可愛いイラスト、「セイブー」の名前の由来の説明から学会が開催された。今回、日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会と皮膚脈管膠原病研究会の合同化に伴い、長い学術大会の名前になったが、来年からは日本皮膚免疫アレルギー学会という、シンプルな学会名になる。また学会が2.5日になり接触皮膚炎、蕁麻疹、薬疹などのアレルギー疾患と膠原病、血管炎などが別会場で、平行して行われ、メイン会場ではシンポジウムや特別講演が、また別会場でハンズオンセミナーが時間をズラして上手くプログラム編成されていた。特に、今回は例年75題前後の演題が2日間でに亘って行われていた膠原病、血管炎関連演題が、どの程度集まるか不安だったが、最終的に40題近い演題が集まり、金蔵会頭も安堵されていたようである。ただ演題が皮膚筋炎関連が多く、本来の多様な臨床像を提呈する膠原病や血管炎の演題にやや偏りが見られ、一部議論が盛り上がらなかった点や、血管炎と膠原病関連演題が一部同じ時間帯に集まっていた点はまた来年以降検討して頂ければと考える。

今回の企画で特筆すべきはシンポジウム「脱毛症」で、脱毛症を自己免疫疾患の観点からシンポジウムが組まれたのは恐らく、初めてかと思われる。どの発表も興味深いタイトルだったが、浜松医大の伊藤先生のReviewで円形脱毛症では毛包バルジ領域のCD200の発現がIFNγで消失することを述べられた。CD8陽性細胞による直接的な細胞傷害性で脱毛が生じると考えていたので質問したが、討論に参加された大山先生のコメントではまだ、その意義は不明とのことであった。加齢性の毛包の萎縮に、好中球エラスターゼによる17型コラーゲンの消失が毛包ステムセルの排除に関与するとの報告が西村栄美先生の研究で紹介されているが、ステムセルニッチの構成マトリックスを考える上で重要かと考える。また鹿児島大学の内田先生が円形脱毛症におけるIFNγ産生細胞がγδ細胞である可能性を報告された。彼は今回の特別講演で来日されたマンチェスター大学のRalf Paus教授の教室に留学されているが、この分野の研究が脱毛症と自己免疫の接点を考える上で重要な研究になるかと思う。一般演題では一型アレルギーの研究で有名な西宮市で開業されている原田晋先生によるゴマのアレルギーが興味深かった。日常生活でなじみの食材であるが一型アレルギーの報告は殆どないそうで、今後の解析が待たれる。大阪大学からは室田先生、中川先生、壽先生、越智先生、林先生、外村先生、田中先生、清水先生が出席、発表したがいづれの演題も興味深く、たくさんの質問があった(演題名はPDF参照)。

今回は日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会と皮膚脈管膠原病研究会の合同化に伴い、討論の盛り上がりにやや欠け、元の皮膚脈管膠原病研究会の復活を考えてはという意見も頂いた。現在、日本皮膚免疫アレルギー学会には接触皮膚炎、薬疹、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、職業アレルギー、あらたに加わった膠原病などのアドホック委員会があり、国際学会や皮膚科学会との窓口になっている。今後、より深い討論などが必要になるときには分科会のような形式で研究会を復活させるなどの議論がでてくるかと思う。皮膚脈管・膠原病研究会は出席者数の減少や、議論が少なくなったこと、開催校の負担増、海外との連絡、治験など色々な問題が起こり合同化となったが、逆に一時期、出席者の減少でその存続が危ぶまれたアトピー性皮膚炎治療研究会は現在、新任教授の参加が増え、また活性化していくことが期待されている。時代の変化に伴い、柔軟に対応して行くことが必要と考える。重要な点は本当にその領域の臨床や研究が好きな人が参加して、議論ができ、若い皮膚科医が積極的に演題を出し、討論に参加出来ることかと考える。新理事長には浜松医大の戸倉教授が選任され、来年の48回大会は奈良医大の浅田教授が会頭を務められる。新しく生まれ変わる日本皮膚免疫アレルギー学会が大きく発展していくことを願う次第である。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年12月19日

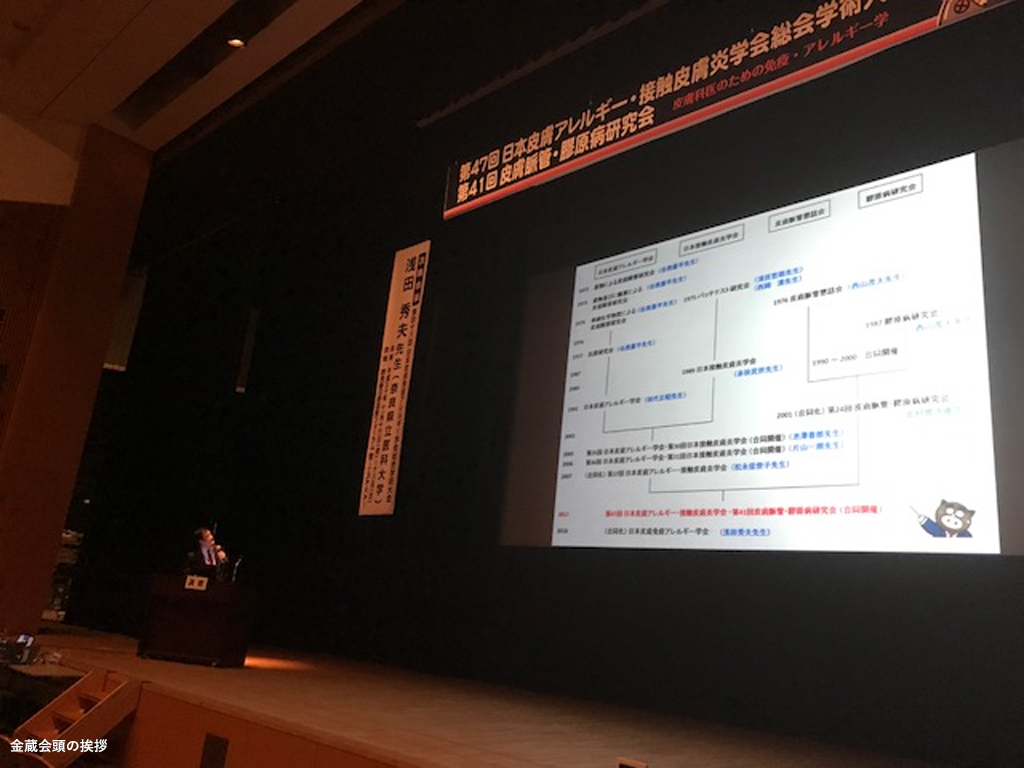

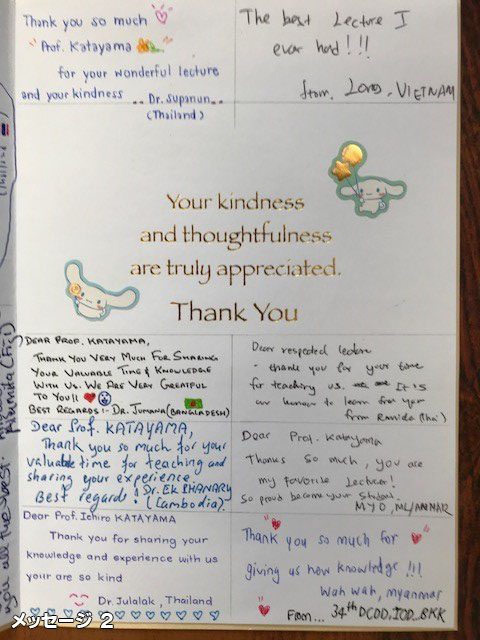

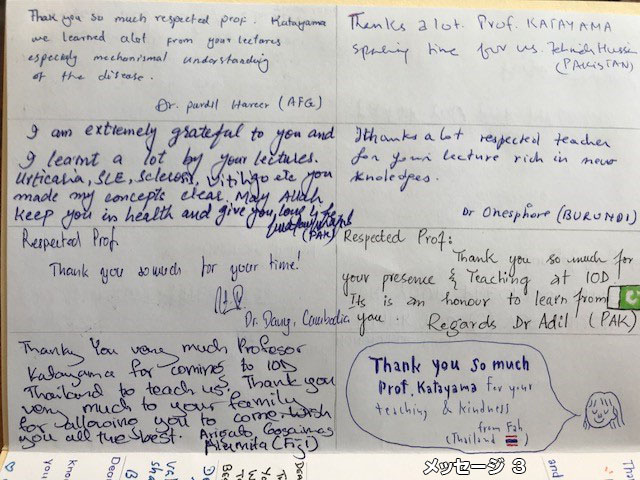

The 34th International Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery, Bangkok, Thailand バンコクからの新しい風 The 3rd Indochina Conference of Dermatology 第三回インドシナ皮膚科学会

The 34th International Diploma Course in

Dermatology and Dermatosurgery, Bangkok, Thailand

バンコクからの新しい風

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

私の講義は以下の内容で1.5時間x9コマを行ったが、日本での講義に比べ、皆さん真剣に話を聞いてくれ、途中でもどんどん質問をしてくれるスタイルで、毎回結構ハードではあるが久しぶりに味合う、心地よい充実感、達成感を伴う講義であった。

| Nov. 20 (Mon) | PM | 1) Introduction himself and Allergic skin diseases: 2) Drug eruption, Contact dermatitis, Urticaria |

|---|---|---|

| Nov. 21 (Tue) | AM

PM |

3) New role of histamine in the skin, 4) Collagen Vascular Disease :Review and SLE, DM 5) Scleroderma, Sjogren’s syndrome |

| Nov. 22 (Wed) | PM | 6) Guideline of atopic dermatitis, 7) Itch and stress management, Pruritis and Prurigo |

| Nov. 23 (Thu) | AM PM |

8) Pathogenesis and guideline of vitiligo vulgaris 9) Excimer Light treatment of skin diseases |

第三回インドシナ皮膚科学会

2017. December 01-02

President. Prof. Tran Hau Khang National Hospital of Dermatology and Venereology; Professor, Hanoi Medical University, Vietnam ベトナム皮膚科学会理事長

タイでの講義に引き続き、ハノイで開催された第3回インドシナ皮膚科学会に参加し、「New and old game players in vitiligo」というタイトルで講演した。この会への出席は一昨年、池田志斈順天堂大学教授を会頭として浦安で開催された日中韓皮膚科学会にて大阪市大の鶴田先生から紹介して頂いた、今回の会頭であるハノイ医科大医学教授のProf. Tran Hau Khang先生からの招待であり、白斑などがメイントピックスである学会を楽しませて頂いた。日本からは池田、鶴田教授とが参加されていたが、懇親会の席ではホーチミンを拠点としてカンボジア、ラオスなどで感染症の疫学研究をされている甲斐先生のグループや日本に留学されていた先生方とも知り合いになることが出来た。この学会が開催されたハノイは初めての訪問で、旧共産国とは思えないような活気と多くの食材で溢れた都市であり、また学会参加者の多くは若い女性医師が中心で、これからは、これら若い先生方の活躍でアジアの皮膚科学の発展が大いに期待されるかと思う。展示ブースは美容皮膚科関連が多かったが、若手の大学勤務医は優秀な方が多く、また感染症や重症皮膚疾患の病態研究や治療にも熱心であり、タイ、ミャンマーなどの大学皮膚科と良く似た傾向のようである。今後も是非インドシナ各国の皮膚科の先生方との交流が深まることを願う次第である。

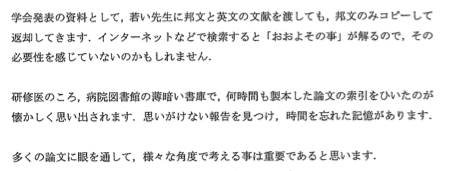

高知大学皮膚科での最終講義

高知大学皮膚科での最終講義

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

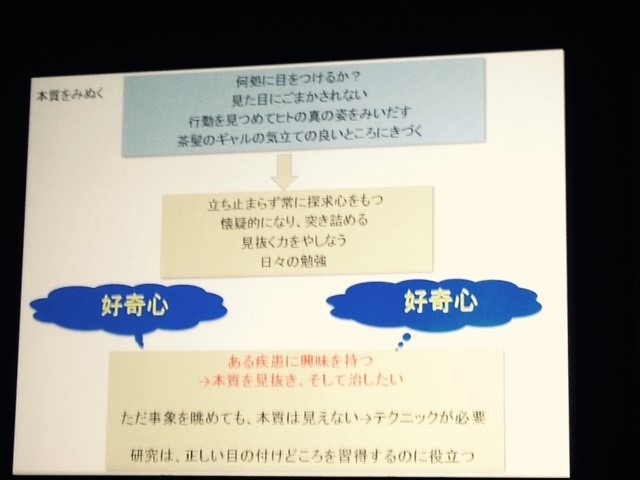

「かつて、文献情報というのは、経験的に身につけるにしても参考文献をたどるにしても、時系列的に、ある程度の歴史的経緯を伴いつつ、個人の中に蓄積されていくものであった。」… →最近はPubMedなどで限られたキーワード検索する、ダウンロード可能な文献のみしか読まない方も増えている。キーワードが限定していればそこから抜け落ちる重要な論文も多い。ただ文献主義になれと言うことではない。

「そして暗黙知が形成されていった。」…→共通の認識基盤の無い方、あるい興味の無い方との議論は不毛である。

「生命科学の研究というのは、非常に労働集約的なものであり、実験量と成果にはある程度の相関がある。手を動かしたからといってその分だけ進むというものではないが、動かさなければ全く進まない。」…→パソコンの前に座り、一日を無為に過ごしている方のなんと多いことか。

「その結果、不思議の国のアリスに出てくる赤の女王のように、自分自身がその場にとどまるため、すなわち、研究のスピードに追い越されないために、より一層のスピードで走り続けるしかないという状況が余儀なくされている。それも、あまり考えることなしに。」…→前を向いているのか後ろを向いているのかも分からなくなってしまう。そして時間の流れも分からなくなってしまう。

※以上片山引用(→コメント)

高知大学発の熱いメッセージが12月の研究皮膚科学会で若い先生方に伝わることを願いお礼とさせて頂く。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年11月16日

この一週間のメモランダム

この一週間のメモランダム

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

この一週間で4つの研究会の座長を勤める機会があった。最初の会は富山大皮膚科の清水忠道教授の光老化と骨髄性ポルフィリン症に関する講演で、ここ最近はアレルギー、乾癬やざ瘡、ヘルペス、免疫チェックポイント薬など、この一年間、新規薬剤の登場で、メーカー主導の講演が多いが、清水教授のお話はスポンサー色のない学術的なお話で久しぶりに、内容の濃い講演であり、大学関連の若い先生とっても、普段、なかなか聞くことのできない有益な講演会であったかと考える。昨日の痒み国際シンポジウムも基礎から臨床迄痒み研究の最前線の研究会でこちらも、若い先生から退官された先生迄痒み研究の好きな先生方の活発な質問が飛び交う充実した研究会で、皮膚科、麻酔科、腎臓内科、神経内科、基礎生理、解剖学、企業研究者など多様な領域の先生方が有益な情報交換をされていたのが印象的だった。逆に形成外科、透析内科の先生による救肢を目指すフットケア研究会、リウマチ・膠原病医の先生による関節症性乾癬の研究会は、どちらも他科の講師による皮膚疾患に関する講演だったが、チーム医療の中での皮膚科医の存在感がゼロで、この領域の診療に関する皮膚科医の役割を再考する良い機会でもあった。前者は高齢化社会で患者の増加が予想されるが、在院日数や収益に対する介護やマンパワーの問題から積極的な治療介入が敬遠されがちな領域の疾患でありその予防、治療、長期管理をチーム医療として行う上で、皮膚科医の果たす役割は大きい。また後者は生物製剤に加え、これから続々と登場するB 細胞を標的とする膠原病治療薬の登場でその診療内容が大きく変わることが予測される中、皮膚症状に加え、生命予後に関わる全身疾患の管理や治療方針の決定に皮膚科医がどこ迄参加するべきかが大きな問題になるかと考える。生物製剤に続き、免疫チェックポイント薬を始めとして次々と高額治療薬が登場する時代となった。これらの薬剤の今後のあり方を考えると臨床的には2つの問題点があるかと考える。一つはこのような高額医療が適用される疾患、患者の選択、使用法で、その点に関しては免疫チェックポイント薬で、現在議論が進んでいるがその将来像は見えてこない。開発の多くに関わってきた欧米、特に米国ではオバマケアによる国民皆保険制度では保証されない高額の医療費を支払えない中間層の医療ローン破綻者の増加を招いていることが明らかにされている。(引用) アメリカではこれらの高額医療はまず富裕層で使用されるのは明らかでその使用法の検討が皆保健制度の整っている日本で行われているとの話も聞こえてくる。もう一つの問題点はこれらの高額医療が圧倒的な臨床的な効果を発揮することが明らかにされつつあり、普及してきたガイドラインが整備されれば、診断がつけばあとは誰でも治療が可能となることは自明であり、そこにAI診断が普及し、対面医療が緩和されれば処置が必要でない領域の専門医は不要になるかもしれない。実際米国の大病院、大学は皮膚科専門医はコンサルタントとして実際の医療現場での治療に関与しなくなりつつあるとの話を留学から帰国された先生から聞いた事がある。その先にあるのはさらに進化したAIと医療の現場で患者に診療にあたる総合医になるのかと思う。先に述べたリウマチ・アレルギー・自己免疫疾患を例に挙げると、TNFなどのProinflammatory サイトカイン、抗体産生に関わるB細胞、IL4/13を標的とする治療薬などが整備されればスーパーリウマチ専門医、スーパーアレルギー専門医、将来的にはスーパー総合医が多くの難治性皮膚疾患を治療しだすのは近いと考えるのは私だけではないと思うし、その動きは既に始まっているようである。そのような事を考えていたこの一週間であったが今朝嬉しい事があった。室田浩之先生の皮膚科臨床医としての確かな眼によるアトピー性皮膚炎患者の汗の指導に関する長い、地道な研究成果の重要さが皮膚の日の今日,天声人語(2017年11月12日)で取り上げられた。

(天声人語)アトピーという異世界 2017年11月12日朝刊掲載

汗はかくべきか、かかざるべきか――。アトピー性皮膚炎の専門医はしばしば患者から相談を受ける。医学に疎い当方など汗はかゆみの元と思い込んでいたが、実はかなりの難問。近年は汗を治療に使う試みも本格化してきた▼大阪大病院の室田浩之准教授(48)によると、アトピー患者は炎症が強くなると発汗機能が低下する。「汗を上手にかければ、皮膚の湿度を保つなど汗の主な利点をいかせると考えました」▼自転車通勤を続けて症状が緩和した患者もいる。医師に「汗は極力避けて」と指導され、長年守ってきた。思い切って汗を流し、直後にタオルでふき、保湿剤を塗るなど丹念な手入れをした。「汗は放置すると悪化につながる。でもかきたての新鮮な汗は別。皮膚を守ってくれます」▼汗の是非に限らず、アトピーには謎が多い。鼻炎やぜんそくを伴いやすい、家族に似た症状が出る、成人後に再発する……。これらはなぜなのか。そもそもアトピー自体、「奇妙さ」を意味するギリシャ語「アトピア」に由来する▼室田医師らが格闘中の課題は、汗をかいた瞬間になぜかゆみを感じるか。「難題です。でもひとつひとつ答えを見つけていけば、いつか『奇妙』な病気でなくなるはずです」▼きょうは「皮膚の日」。いい(11)皮膚(12)の語呂合わせだ。かゆみ、痛み、乾き、湿疹など症状は千差万別ながら、筆者の周囲でも悩む人は少なくない。謎が残らず解き明かされ、病名からアトピーの言葉が消える日の到来を願う。

(朝日新聞社より掲載許諾済み)<転載不可二次利用禁止>

アトピー性皮膚炎の標準的な治療にても改善しない重症患者さんの多くは今後登場する新規治療薬での改善、寛解が期待されるが、発症、進展防止における悪化因子の検討と対策は重要である。アトピー性皮膚炎の悪化因子と考えられてきた、汗の重要さを科学的に再検討することを目的として一緒に汗をかいてきて頂いた杏林大学の塩原先生、東京医科歯科大学の横関先生共々、室田浩之先生の研究成果が一般の方から評価されたことを素直に喜びたい。またこのような優れた臨床医の眼を通して初めてAIには真似の出来ない診療やあらたな研究テーマの発見、創薬開発が可能になると考える。第二、第三の室田先生が現れることを期待したい。

※引用 東洋経済Online

「オバマケア」が機能不全に陥っている理由 (2017年03月05日)

トランプが「オバマケア」を撤廃できないワケ (2016年11月15日)

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年11月13日

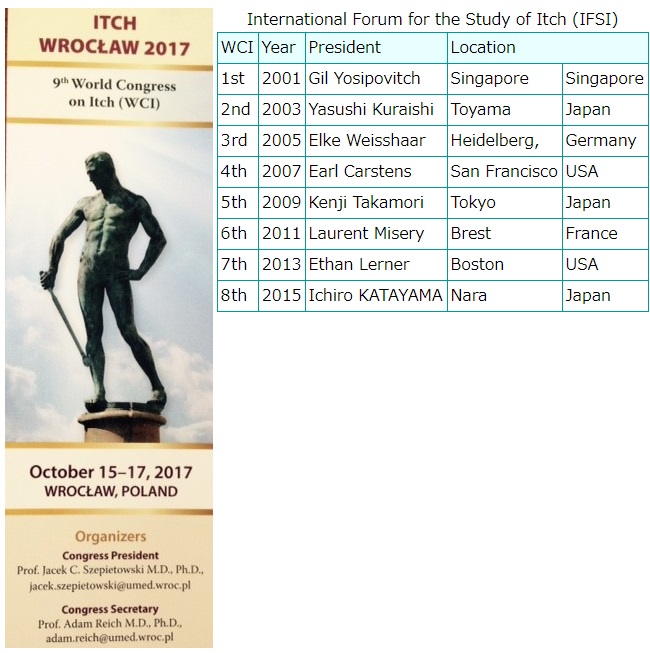

9th IFSI International Federation of Society of Itch

9th IFSI International Federation of Society of Itch

President: Prof. Jacek Szepietowski. Department of Dermatology Wroclaw University

ヴロツワフ大学皮膚科教授

Venue: Novotel Hotel Wroclaw

Date:2017. Oct 15-17

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

痒みの研究者が世界から集まるユニークな学会IFSIに参加した。基礎生理、薬理、解剖、臨床からは皮膚科、麻酔科、神経内科、腎臓内科、消化器内科など実に多様な参加者が2年に一度集まり、痒みの基礎から臨床までを幅広く発表、討論する面白い学会である。過去第5回大会の東京(高森健二順天堂大教授が会頭)、からブレスト(フランス)、ボストン、奈良(会頭を務めた)まで参加してきた。この間、痒みの研究は大きく進み、治療薬もいくつか登場してきた。今回の発表の中では先ず、IL4Rがマウス、ヒトともに脊髄後角(DRG)に存在し、慢性の痒み刺激に反応する報告が興味を引いた。今年のCell (2017, 171:1-12)に発表されたこともあり多くの聴衆の注目を集めたが、講演したワシントン大学Itch centerのZhou-Feng Chenは今売り出し中の若手の痒み研究者で、今後世界の痒み研究をリードしてくれる素晴らしい人材と期待する。前回の奈良で九大の津田先生のグループからアトピー性皮膚炎のモデルマウスで皮膚炎症部の支配領域の脊髄でSTAT3依存性のAstrocyte由来Lipocalin2がgastrin-releasing peptide(GRP)による痒み刺激を増幅するという興味深い発表があったが、今回の発表は今後のJAK 阻害薬やSTAT3,STAT6などの分子標的薬の開発に大きく貢献するかと考える。ただビタミンD誘発性のアトピー性皮膚炎モデルの痒みを慢性の痒みとしていることや、Th2サイトカインであるIL4がどのように脊髄に移行していくかは不明である。可能性としては脊髄後角でIL4が作られるのかもしれない。Dupilumab (Anti-IL4Rα)の標的がTh2細胞や肥満細胞以外、痒み認知に直接関与するDRGのIL4Rに作用し、痒みに効果を発揮すると考えられるが、IL31との優先順位やIL4がどのようにDRGに届くかなど興味深い。Johns Hopkins 大学神経科学教室のXinzhong Dong はサブスタンスPやエンドテリンなどのペプチド刺激によるマウス腹腔マスト細胞の脱顆粒にIgEを介する機序とは別にMrgprb2を介する機構があることを綺麗に証明されていた。彼はまた喉頭や気道の痒み(OASなどでの違和感に相当?)が迷走神経節の同様のMrgを介する機構が存在する可能性を報告していた。このほか順天堂大学の古宮先生は表皮ケラチノサイトがDPP4(CD26)を発現し、基質であるサブスタンスPを切断し、その分解物SP5-11が乾癬の血清中で増加すること、DPP4阻害薬がイミキモド誘発性乾癬モデルマウスの痒みを抑制する機序を発表されていた。このSP5-11はNK1受容体にAgonisticに作用するようである (JDS 2017 86 212-221)。全体的にはNK1阻害薬やPDE4阻害薬などの新規痒み治療薬に関する臨床開発試験の結果やバイオ製剤、JAK阻害薬を意識した乾癬の発表が多く、メーカ―主導の学会になりつつある危惧を感じた。また痒疹に関しても新たな治療薬の登場を意識した新たな分類や治療指針があった。阪大からは私以外に室田、松本、奥田先生が参加した。特に松本さんは室田先生指導の11βHSD1のケラチノサイト特異的ノックアウトマウスでクロロキン、ヒスタミン誘発性のAllonesis が増強することや末梢神経が表皮内に伸長すること綺麗に証明された。私はステロイドWithdrawalに長期ステロイド外用による11βHSD1のDownregulationと外用中止による表皮コーチゾールプールの急激な減少が関与する可能性を報告した。

初日の理事会の前に、Worclaw大学の皮膚科を訪問し、ムラージュなどの展示館や図書館を見学させていただいた。ヴロツワフ大学は、1702年に設立され、中央ヨーロッパ最古の高等教育機関のひとつとされる。ドイツ語ではBreslau。ポーランドもドイツ皮膚科学の流れを汲み、一つの建物に研究室、病棟があり機能的であるが、エレベーターがなく移動は結構大変だった。ムラージュはハンセン病などの感染症が多く展示してあり、ここでウイーン大学留学中に一年を過ごした土肥慶三の写真や1877〜1884年まで主任を務めたHeinrich Koebnerの写真があった。また有名な細菌学者ポール・エーリッヒもWroclaw University の卒業とのことである。

Jacek教授は、Gala dinnerをWroclaw大学病院博物館で開催された

アトラクションなどもショパンコンクールの若手入賞者やアカペラなど盛りだくさんの内容であった。後で聞くと事務局長のアダム教授からアトラクションなど室田先生に問い合わせがあったようである。

Wroclawの街はいたるところに小人の像がかくれており、小人探しツアーが人気のようだった。2002年頃に民主化の流れで作られその後、商店などが宣伝用にも作ることが認可され、広まったようで、我々もたくさんの人形に出会うことができた。

-

-

-

-

最後になるが、痒みの研究は皮膚科医にとり、大変重要な研究領域であるが、残念ながら、本学会への皮膚科医の参加は少なく、我々以外では慈恵医大の石氏先生グループ、順天堂浦安病院の高森教授グループ、九大の中原先生、東京都の江畑先生など極めて少数であった。この理由は「痒み」が皮疹を伴わない症候であること(もちろんアトピー性皮膚炎を筆頭に多数の疾患がある)、研究手法が複雑で、なじみのない用語が多いなどいくつかの理由があるかとは思うが、2017年の皮膚科領域での主な研究が製薬会社主導の場当たり的なものに変わりつつあることにその本質があるのかと考える。最近読んだ大阪大学医学部の尊敬する仲野徹教授のエッセイを読んでいると、先端基礎医学研究の現状が皮膚科のメガファーマ主導臨床研究に当てはまることがあまりに多く、驚いた。以下参考までに私が共感する、そのエッセンスを列挙するので、また内田先生の本を手に取って全文を読んで頂きたい。

出典:内田樹篇 日本の反知性主義(晶文社;2015年刊)

著者:仲野徹 大阪大学大学院医学系研究科教授

タイトル:科学の進歩にともなう「反知性主義」

仲野先生の修業時代の研究手法とは? 「思えば不親切な時代であった。経験に基づいた伝統技みたいなところも多くて、論理的に考えておかしいと思えるようなこともいろいろあった。しかし、それだけに創意工夫する余地がたくさんあって、いろいろなことを工夫しながら改善していくのがいいトレーニングになっていた。下働きという単純作業をこなしながら、ぼんやりと研究について思いをはせるというのも、ぜいたくな時間の使い方であった。そういう時に不思議といいアイデアが浮かんだものである。一方、教える側からは、そのような作業をさせてみるだけで、きちんと考えるようになる子かどうか、いい研究者になるかどうかおおよその見当がついた。」

→ 本当にそう思います。 最近の若い人の研究のトレンドは? 「しかし、標準化や定型化といった方向性が示されていれば、それにしたがって研究をおこなうことが前提になる。考える必要がないとまでは言わないが、創意工夫のはいる余地が少なくなってきてしまっている、すなわち、型が大事になって、個人の「知性」があまり必要でなくなってきているのだ。 そんな研究はあまりおもしろいとは感じられないのであるが、やらねば競争に負けてしまうので、やらざるをえない。もちろん、そのような解析には、かなりのお金がかかるし、すべてを自分のところではできないので、アウトソーシングすることもある。いわば、知性の外注だ。20〜30年前に比べると、一流雑誌に掲載するためのデータの量は、少なくとも4〜5倍、下手すれば10倍にもなっているはずだ。経験のある研究者が“常識”として言及すらしないような基本的なバックグラウンドが理解できていないこともある。」

→ 博士論文をだすにも大変な労力と資金力がいるが、Rejectが繰り返されているうちに、先をこされてしまう。 「近年、業績至上主義がどんどん厳しくなってきている。業績のある人を採用したいのは、どの組織だって同じことだし、業績はあった方がいいに決まっている。しかし、数値的に評価が可能な業績のある人材を採用することと、知性にあふれた人材を採用することとは必ずしも等価ではない。本当に偉くて尊敬すべきなのは、業績や研究費ではなくて、「なんやわからんけど知性があふれていそうで偉さを感じさせてくれる先生」のはずだ。その大きな流れに抗うには、新しい技術に振り回されすぎたり、情報検索に教えられすぎたり、目的にしばられすぎたりすることを意識的に回避しながら、自分の頭でしっかり考えるということを徹底していくしかない。同時に、一般の人が科学に対する反知性主義に陥らないように説明する必要もある」。

→ 仲野先生はつい最近も晶文社から「こわいもの知らずの病理学講義」という素晴らしい臨床講義録を上梓され、早くも六刷を超えたそうである。この本を読めば、我々臨床医にも、最近の病理学研究の流れがよくわかるし、このような素晴らしい講義を受けることのできる大阪大学医学部の学生は大変幸せである。今後、多くの優れた医師が仲野スクールから誕生することを確信する。皮膚科はまだ手作りの研究が可能な数少ない臨床科です。是非,個人の「知性」に基づいたオリジナルで夢のある研究を始めてください。

→ ※下線部(片山)

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年10月24日

第47回ESDR

第47回ESDR

Salzburg,Congress Center, Austria

2017.9.27-30

会長 Matthias Schmuth教授(インスブルック大学)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

今回の学会テーマは「The Sound of Dermatology」といういかにも欧州の研究者が主宰するにふさわしい魅力的な学会であった。私自身、皮膚科研究の大きな流れの変化を感じたのは1998年のケルンでの国際皮膚学会で分子生物学的な手法が大きく取り上げられた時や、山中先生のノーベル賞受賞後開催された、2013年のエジンバラ国際皮膚科学会での再生医療研究であった。今回は皮膚組織でのTranscriptome解析やMicrobiome解析が中心で実際の生体組織で網羅的な遺伝子解析を行うことが可能な時代になり、EpigeneticsやExome解析などの発表が多くあり、またSingle cellでの遺伝子解析など次の時代の方法論の講演などがあった。ただ臨床的な観点からは乾癬、黒色腫などの皮膚がん、アトピー性皮膚炎などの新しく、かつ劇的な効果を示す薬剤の臨床研究の発表が多く取り上げられる時代になったことである。これらの治療薬はメガファーマやベンチャー企業が皮膚科の研究成果とは全く異なる次元、方法論で開発してきたものばかりで、我々皮膚科医が長年にわたり病因論を研究してきた疾患の病態が新規薬剤の標的分子の解析により次々に明らかにされ、皮膚科医の研究に関する知的な興味の持ち方やその継続性に大きな影響を与えるのではないかと参加していた何人かの先生方と議論した。

今後の研究の方向性が実用的な創薬開発に向かうのは避けられず、大規模な研究を大学レベルで行う事は難しくなる時代がくるし、AIの普及はその傾向に拍車をかけるかと思う。その中でもう一度日常診療で、患者で起こっていることを透徹した観察眼で吟味し、その未知の現象や病態を解明し、患者を治癒させたいという臨床医の熱い思いが再度要求される時代になるのかと思う。マウスばかり見ていては何も生まれてこないのは今のバイオ戦略をみれば明らかであり、その意味で「Stick to human skin diseases」、そして「Beyond Dermatology」という考え方を若い先生に伝えていくことが重要とあらためて感じ、ザルツブルグを後にした。

以下、印象に残った講演など。

Dublin大学のMartin Steinhoff教授はPre-congressのNeurobiologyにてTLR3を介する痒みの機序につき掻破などの障害でKeratinocyte由来の核酸などによる痒み誘発機構がある、また核内に存在するIL33も掻破による痒み誘発に関わるとの話であった。これは痒疹などでの痒み認知機構に関わるかもしれない。彼はPoster walkでもリーダーを務めていたが、アトピー性皮膚炎は発疹型により遺伝子発現など変わる可能性があり、Transcriptomic analysisでの病変部の選択は注意が必要とコメントしていた。

Kiel大学のHohmuth Aは、痒疹をアトピー性皮膚炎での痒疹とアトピー性素因のない痒疹の病理所見で唯一異なるのはSpongiosisと述べ、Atopic eczemaとAtopic dermatitis の病名をどう考える上で、参考になった。(P156 Hohmuth A et al. Epidermal differentiation, inflammation and serum levels of filaggrin and IgE in atopic dermatitis,classical prurigo nodularis and prurigo nodularis in AD.) 京都大学の中島先生(椛島教授が講演)の演題はブドウ球菌由来因子(LTA?)誘発皮膚炎モデルでTLR2を介して好塩基球が遊走し、末梢神経の伸長にも関わるとの内容でSteinhoffの話と同様自然型の皮膚炎でアトピー性皮膚炎より痒疹のモデルに近い印象を持った(P59 Nakashima C et al. Peripheral nerves promote basophil infiltration via TLR2 in murine atopic-dermatitis-like inflammation.) 痒疹ではアーテミンの蓄積や末梢神経の伸長がアトピー性皮膚炎とは異なり、発疹型や部位、経過、治療の差などが考えられた。

高知大学の中島喜美子先生の発表されたDorfman Chanarin 症候群に見られた魚鱗癬は夏増悪、冬軽快する、組織に脂肪滴が蓄積する、トリグリセリドの分解が寒冷刺激で亢進する、メントールの外用で症状が改善するなど、私が現在興味を持っている進化論的皮膚病論を考えるうえで大きな参考になった。(P137 Nakajima K et al. Cold sensing ameliorated ichtyosis in a patient with Dorfman Chanarin syndrome likely through reversed lipolysis under thermo-regulation in keratinocytes.)

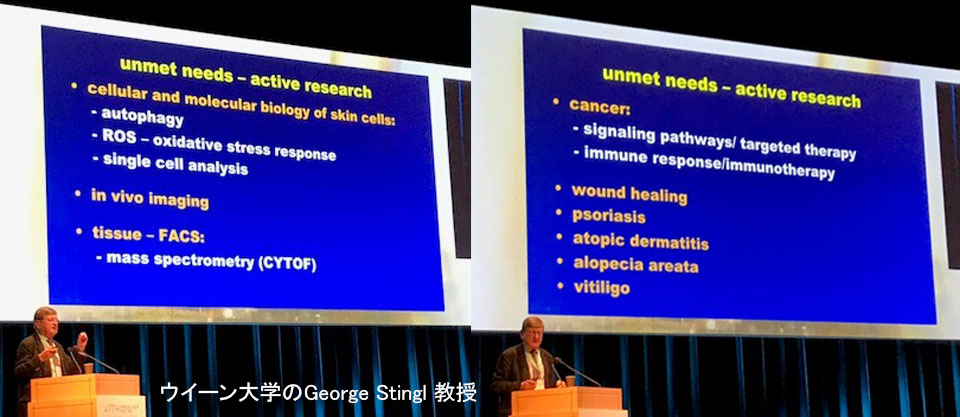

Wien 大学のGeorge Stingl 教授は私と同世代の先生で、皮膚免疫学の世界的な研究者であるが、今回は「Unmet Needs:Neglected Niches for Dermatological Research」という魅力的なタイトルの講演をされた。潜伏性の結核菌がHematopoietic stem cellに眠っており、免疫機構の低下で結核が顕在化することをきれいなマウスとヒトの実験で証明されていた(PLoS one 2017.12(1):e16911)。彼はNiche的な要素の強い疾患、テーマにも言及していたのが印象的であった。

今回はPlenaryは10演題と少なく、記憶に残る話はなかった。

ホーエンザルツブルク城にて

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年10月4日

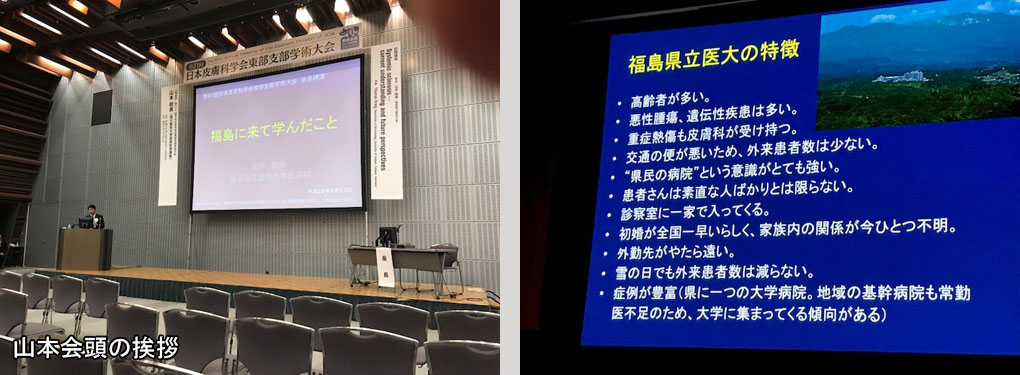

第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会

第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会

会長:山本 俊幸(福島県立医科大学医学部皮膚科学講座 教授)

会場:ビッグパレットふくしま

会期:2017年9月23日(土)・24日(日)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

山本俊幸先生が会頭を務められた第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会に出席した。今回大学のある福島ではなく、敢えて郡山にされた思い入れもあったのかと思うが、800人を超える東部支部総会としては画期的な多くの参加者があったそうである(初日の数)。昨年は東部支部と東京支部の合同開催だったが、山本先生ご自身、プロクラムの会長挨拶で以下のような決意を述べられていた。「…しかしその後、2011年に東日本大震災が起こり、当県も甚大な被害を受けました。それがあったので、これはどうしても福島県でやらなければ、と思うに至りました。震災の爪痕はまだなお過去のものではなく、5年以上たった今でも、放射線の影響を懸念して教室を去る人もいました。それはそれである意味仕方ないことで、残念としか言いようがありません」。またテーマも「自分で掴み取る皮膚科学」とされ、その理由として、「人より臨床ができるようになりたければ、人より数多くの患者さんを診る必要がありますし、人より病理ができるようになるには、人よりたくさんの標本をみなければなりません。手術にしてもそうです。自分で考え、自分で調べ、自ら実践して、時には失敗しながら少しずつ成長していくしかありません。勉強の場は提供しますので、ぜひこの学会にご参加頂き、自分で何かを学び取って帰って頂きたいと思います。」と書かれている。

私自身は1990年から6年間、東京医科歯科大学で山本先生と一緒に皮膚科学を勉強する機会があったが、彼の一見「….男」の風貌とは異なり、病棟業務、手術の合間に多くの症例報告をされ、疲れを知らないパワーでどんどん英語論文を書かれていた。今回の会長挨拶でも、2007年に着任されてからの10年で300編以上の英語論文を発表されたそうで、震災の被害の中、本当に頭の下がる思いである。また研究に関しても、二人で良く新しいテーマを考えることが多かったが、こちらが一言、いうとすぐに行けそうな研究かやめた方が良い研究かの判断を示して頂いたことも多かった。その中で、今や世界中で強皮症の動物モデルとして広く用いられている、ブレオマイシンモデルの研究も、彼が外の病院に派遣されている時にコツコツと研究を継続された成果である。今でもハッキリ記憶に残っているが、夕方派遣病院先から戻って来た彼から、マウスの標本を見てほしいと言われた。低倍率の顕微鏡の視野にはヒトの強皮症と同様の真皮皮膚の硬化像、血管壁の肥厚と管腔の狭窄、炎症細胞の浸潤が見られ、今まで誰も成功していなかった強皮症のマウスモデルが出来たと確信し、彼と握手した思い出がある。まさに「自分で掴み取られた研究」であり、その後の世界の強皮症研究に大きな貢献をされたのは皆の知るところかと思う。 学会プログラムも最近では先ずお目にかかれないような、本当の皮膚科専門医が聞きたくなるような魅力的な5つのシンポジウムを組まれていた。私はその中で、シンポジウム 2【原著に触れる旅】「原著に触れる旅:イギリス編」シンポジウム 3【自分で掴み取る臨床皮膚科学】「他人のエビデンスより自分の経験を:臨床もサイエンス」の二つの講演をする機会を頂いた。いづれのシンポジウムも多くの先生で会場が溢れ、私自身、大変勉強になった。シンポジウム4の【皮膚病をもっと好きになるために~雑誌「皮膚病診療」とのコラボ企画~】では山本会頭が編集委員を務められる雑誌「皮膚病診療」の創刊からの歴史、過去の特集、編集方針、現状と将来に関して、過去、現在の編集委員およびアドバイザーからの提言があった。

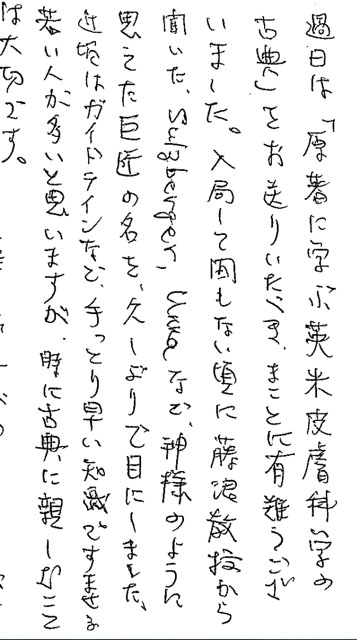

皮膚病診療の創刊号と初代編集長の安田利顕先生を紹介される西岡清先生

皮膚病診療の活動

●「皮膚科診療」ではなく「皮膚病診療」

●特集を組んだ臨床例の紹介

●学会報告例からのピックアップ

●良質の臨床写真による症例の紹介

●トピックス、展望による最近の知識を紹介

●治療法の特集、アンケート

●対談、鼎談、座談会

●学会ハイライト

●各臨床皮膚科医会、勉強会の訪問

●日本皮膚科学会総会時に「皮膚病診療懇親会」の開催

●Photoコンテスト表彰

●優秀論文賞表彰

●暑気払い、忘年会

他の講演では新潟大学の伊藤明子先生の「掌蹠膿疱症の治療戦略~金属アレルギーの話題を中心に~」が私の講演内容予想と逆で、掌蹠膿疱症では金属アレルギーより歯周病などの口腔内細菌の関与が大きいのではとの結論であり、これはかつて研究班で検討した粘膜苔癬と同様の結論であった。またシンポジウム5の塩原哲夫先生、村田洋三先生のそれぞれの講演(添付プログラム)はお二人の40年以上の皮膚科医としての臨床的な観察からの成果を纏められたもので、その続報を早く聞きたいと思ったのは私だけでは無いと考える。会場に若い先生が少ないように見えたが、参加された先生は改めて皮膚科学の面白さと難しさを感じ取られたのではないかと思う。

SY5-1

ケブネル現象―私はこう考える

塩原 哲夫、水川 良子(杏林大)

SY5-2

皮膚腫瘍の自然消退:良性なほもて消退す。いはんや悪性をや

村田 洋三(神戸市立医療センター中央市民病院)

大阪大学からは島田先生、田中先生、林先生が発表された。特に林先生は「ツベルクリン反応施行後急性増悪した、IL36RN 遺伝子のヘテロ変異を認めた膿疱性乾癬の1例」で会長賞を受賞され、懇親会で表彰された。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年9月26日

2016年 年報序文

2016年 年報序文

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

2004年3月1日付けにて、大阪大学皮膚科学教室に着任し、来年には退官を迎えます。前任の長崎時代から毎年、年報を出していましたが、大阪に着任後も年報を出すことで、教室の目指す方向性の確認や軌道修正を行なうことができ、また若い先生の教室でのraison d’êtreの確認作業に少しは役に立ったかと思います。また2012年からは阪大皮膚科HPに教授コラムの寄稿を始めました。折々の皮膚科学を取り巻く話題への私の考えや、若い先生方へのメッセージを中心に不定期に寄稿していますが、全国の先生方や患者さん、看護師、MRさん、そして医局の先生のご家族からもコメントを頂いており、診療や教育の参考にしています。その他、HPでは教室員の学会見聞録や留学便りも楽しんで頂いているようです。来年からの年報やHPは次の時代を担って頂く方のMissionになるかと思います。教室の記録を残し、次の世代に伝えていくことは教室責任者の重要な仕事と考えます。

さて、2004年の新研修医制度の導入と大学院改革よる基礎医学講座のscrap後のbuildの成果がまだ見えてこないのが現状かと考えています。 トランプの登場で世界は二極化と孤立化が進んでいますが、少なくとも、我々の世界では新しい世代が育ちつつある事を日々実感しています。いつの時代でも、またどの世界でも輝いた眼を持つ若者は居り、次の時代を創りだしてくれると思います。私も批判精神に基づいた良き伝統の継承が第一と考え、40年近く、若い先生方と臨床、研究を楽しんできました。臨床医学も基礎医学もそうてすが、教室の歴史は、長い先人の築き上げて来られた伝統を批判的に吟味し、scrap buildを重ねて、人材を育て、研究を行ない、記録に残して行くことで初めて、次の時代に引きつがれて行くと確信しています。今、長い歴史を持つ皮膚科学という学問体系の将来がどうなるかの大きなターニングポイントの時期を迎えています。次の時代を切り拓いてくれる熱い、若い先生方の登場と活躍を期待しています。

最後に、今年三月に訪れた会津若松駅で眼にした言葉を書き留めておきたいと思います。会津を大阪大学皮膚科におきかえるとそのまま私の考えになります。

1.人をいたわります

2.ありがとう ごめんなさいを言います

3.がまんをします

4.卑怯なふるまいをしません

5.会津を誇り 年上を敬います

6.夢に向かってがんばります

やってはならぬ

やらねばならぬ

ならぬことは

ならぬものです

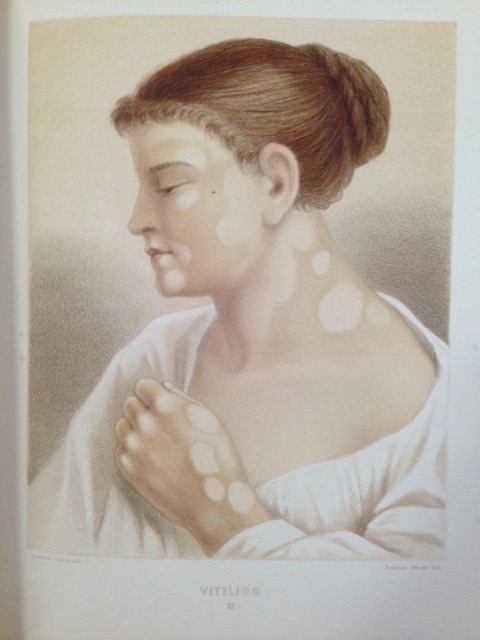

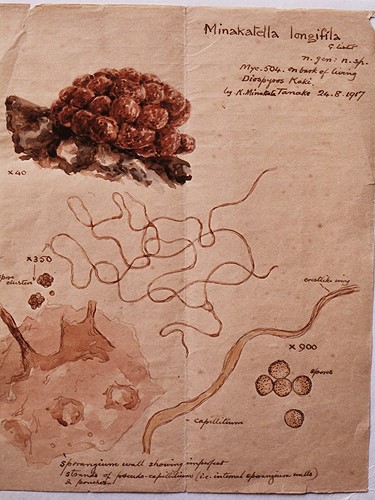

白斑の貴婦人

この図譜は、一昨年、英国オックスフォード大学名誉教授のライアン先生を訪問した折りに、偶然彼の蔵書の中から見つけた25才の白斑患者のアトラス像である。手首から発症し、次第に前腕、顔面に拡大したと記載してある。最初にこの図譜を見た時に感じたのはロドデノール白斑との類似性で、実際、Duhringはこの患者の特徴として白斑辺縁の正常皮膚の色素増強を強調している。この理由は現在、私も検討しており興味深いデータを得つつある。また白斑患者では露光部に長年病変があるにも関わらず、有棘細胞ガンなどの皮膚ガンの発生をほとんど見ないことや光老化の変化が乏しく、若々しい皮膚を維持している方が多いことが挙げられる。白斑はありふれた疾患ではあるが140年前から基本的な治療法もあまり進化していない。しかしその病因論は近年急速に進歩しており、わたしも継続して白斑の病態解明と新規治療の開発に取り組んで行きたいと、定年を前にして考えている。

「Vitiligo 」 Atlas of Skin Diseases、1876年、米国Lippincott社刊

(Aouis A Duhring, ペンシルバニア大学教授監修)

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年9月25日

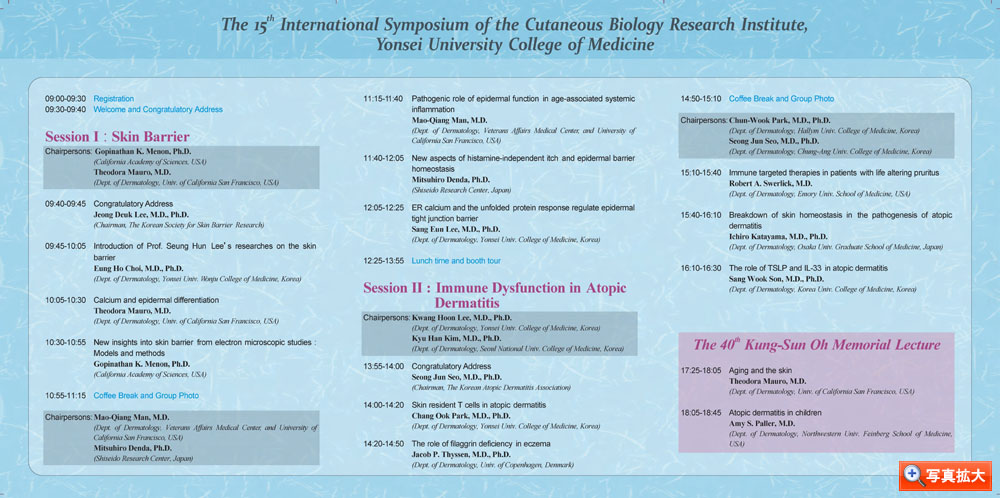

15th International Symposium of the Cutaneous Biology Research Institute

15th International Symposium of the Cutaneous Biology Research Institute

Yonsei University, Seoul

President: Kee Yang Chung, Professor and Chairman of Yonsei University

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

そのほかはシカゴの小児科医のPallerが小児アトピー性皮膚炎の総論を話したが、アメリカでは小児科医がアトピーを見ている現状が良く理解できた。その中でAhRのリガンド外用薬がアトピーの治療に向け開発中(G社)との話があった。それ以外では臨床のレビューや留学時の仕事の話が中心であまり目新しい話はなかった。

このシンポジウムではデンバーで一緒だったSang Ho Oh先生に面倒見て頂いたが、彼もバンクーバー経由で前日に帰ソウルのことで、出国時ながいQueがあり、100人位に先に行かせてくれと頼み、ぎりぎり間に合ったそうである。我々もロスに入国時、今回初めての入国者は機械で登録ができず長い列に並ぶ必要があり、高藤先生も1時間半かかったそうである。昨年モンタナシンポジウムに行った時にはなく、トランプのおかげ?と話し、した。彼は今年までペンシルバニア大学に留学していた若手の先生で白斑の他に幹細胞が専門であり、白斑治療に応用できる再生医療を目指しているそうである。デンバーで一緒だったCatholic University のBae先生も若手の先生だが、彼は臨床面から白斑患者のビッグデータをつくりたいとのことで、お二人とも若いが目的意識がはっきりしており、本当に生き生きとした澄んだ目で、Positiveな生き方が全身から発散しており、日本では絶滅しつつある方々で、延世大学、ソウル大学をはじめ本当に羨ましい限りである。女性医師が多くを占めつつある日本に比し、韓国では6割以上が男ということで之も良い意味での競争が良い医師を育てることになるかと思う。延世大学では教授が8人おられ、その中から今のChung 教授が主任教授になられたとのことで、これはソウル大学もそうであるが任期が4年と短いためのようである。この競争原理から優れたリーダーが誕生するし、長い任期で疲れだけが残る今の日本のシステムに導入したいシステムでもあるが、長期の研究戦略からは不満が残るようである。ただ多くの指導層がいることで 若い研修医も良い指導が受けられるし、前日の歓迎会でも若いスタッフから名誉教授までが集い、海外の方とも積極的に接しておられた。今の日本の中堅から上の人材不足と全く逆である。日皮や研皮が進めている如月塾や青葉塾の参加者が早く成長してくれることを心から期待する。

最後になるが、今回、韓国白斑学会の理事長のTae-Heung Kim先生とも話する機会があり、来年大阪で開催する第2回東アジア白斑学会(EAVA)にもたくさんの参加を約束していただいた。デンバーでも山形大学の鈴木先生方等発起人の先生方と日本白斑学会の設立が確認され、来年のEAVAで合同開催することが決まった。この点は 先生とも合意した。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年9月7日

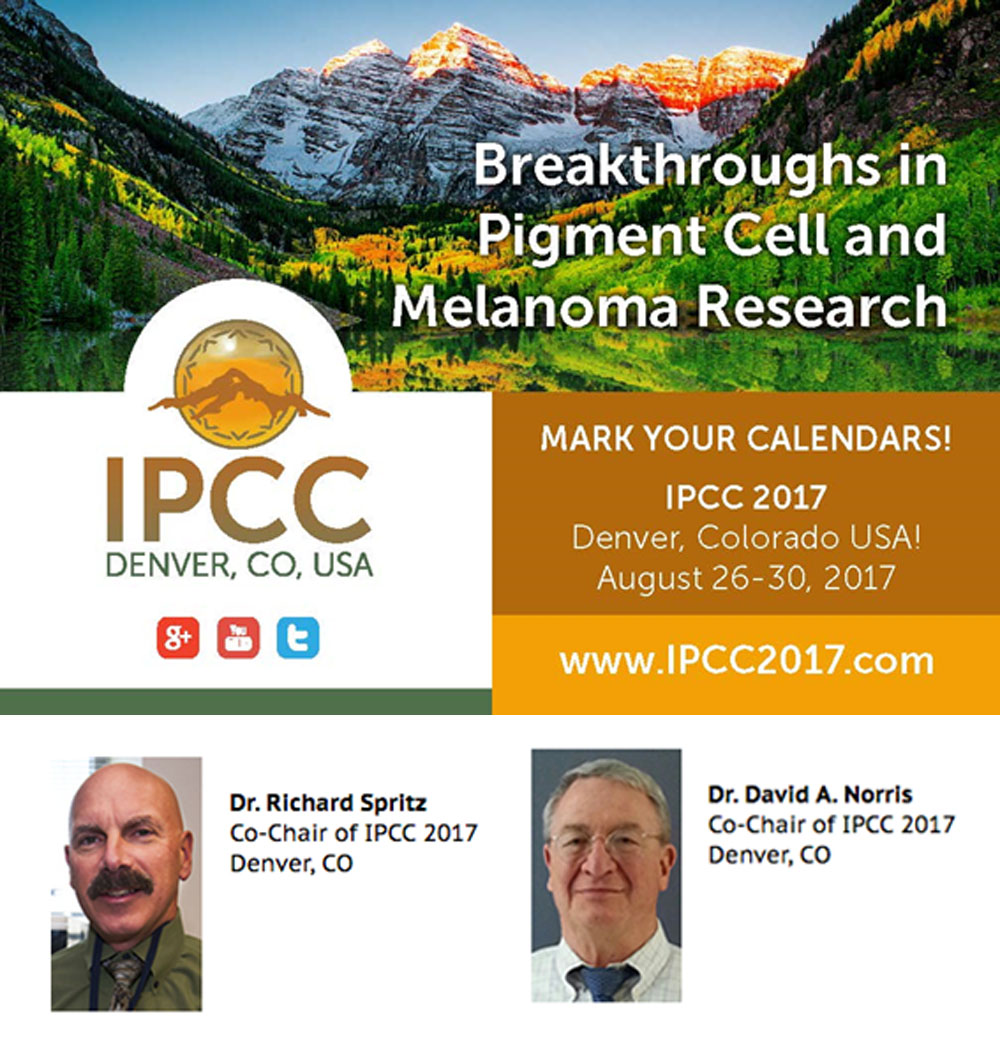

IPCC(International Pigment Cell Conference)2017

IPCC(International Pigment Cell Conference)2017

アメリカコロラド州デンバー

平成29年8月26日-30日

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

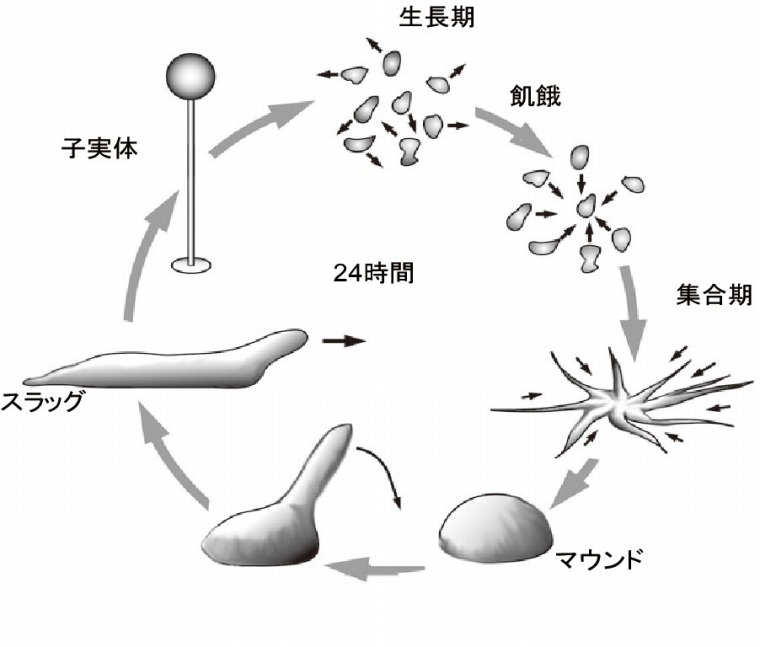

デンバーで開催された第15回のIPCCに参加した。前回のシンガポール、前々回のボルドーに引き続き、3回目の参加になる。大阪大学からは私以外に種村、壽、高藤 の3名が参加した。デンバーにはロサンゼルスからの乗り継ぎで20時間近くかかり、入国手続きも含め、かなり消耗したが、到着ホテルロビーで近大の大磯先生と会い、先に着いていた壽先生とともに近くのオープンエアのレストランに繰り出し、デンバービールとバッファローバーガーを堪能した。翌日はボルドーから続いているVitiligoの治療効果判定基準策定の委員会が開催され、参加した。今回はあまり新しい話はなかったが、韓国のBae先生を中心に韓国、中国、台湾、日本で検討している新しい白斑治療効果判定法【VESTA】の中間検討結果が紹介され、活発に議論された。日常診療での煩雑さを避け、一か所の部位の判定であり、全身の病変の評価をどうするかが今後の課題かと考える。逆にTaiebからは全身写真をとり、コンピュータで画像解析する方法が紹介されたが、外陰部の病変の評価などで議論があった。

翌々日からの学会はSpritz会頭の挨拶で始まり、学長、Norrisの挨拶と続き、患者団体の代表の方から挨拶があった。色素細胞研究のレベルは高く、動物の皮膚模様がどう作られていくかなど興味深い講演が相次いだ。岐阜大の國定教授(前日本色素細胞学会理事長)と話したおり、メラノサイトがバルジ領域からどのような分子により表皮基底層に移動し、一定の間隔で分布するかお尋ねしたところ、ゼブラフィッシュの実験で、メラノサイトが隣どうしのDendriteが接触すると、そこで遊走が止まり定着する発表があったと教えていただいた。ただ何が表皮基底層に遊走させるかや、基底層に定着する機序は不明のことであった。教室の楊先生がやっているケラチノサイトとメラノサイトとの共培養実験で、少し面白い結果がでるかもしれない。また、MicroRNA-211 Regulates Oxidative Phosphorylation and Energy Metabolism in Human Vitiligoという興味深い演題がボルドー大学のTaieb教授のラボから出されていた。miR—211の発現が白斑病変部、ヒト白斑モデルメラノサイトで低下していること、その標的遺伝子PGC1-α、RRM2, TAOK1が増幅されていることが明らかにされた。これらの細胞では酸素消費の低下と活性酸素の上昇が見られ、その理由としてミトコンドリアの機能の低下によることが示唆された。我々も同様の機序からメラノサイトの酸化ストレスの抑制に、ある生薬成分の検討を行っており、参考になった。ただmiR-211がヒト白斑モデル細胞や、白斑病変部で低下する理由やミトコンドリアの機能障害機序は不明のようである。

私自身は、白斑で肥満細胞が基底層直下で増加し、時に表皮内に浸潤していること、また辺縁部で脱顆粒が著しく、白斑部周辺での色素増強にヒスタミンが関与している可能性やトリプターゼが基底膜を傷害することで、メラノサイトのアポトーシスやFloatingに関与する可能性を報告した。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年9月7日

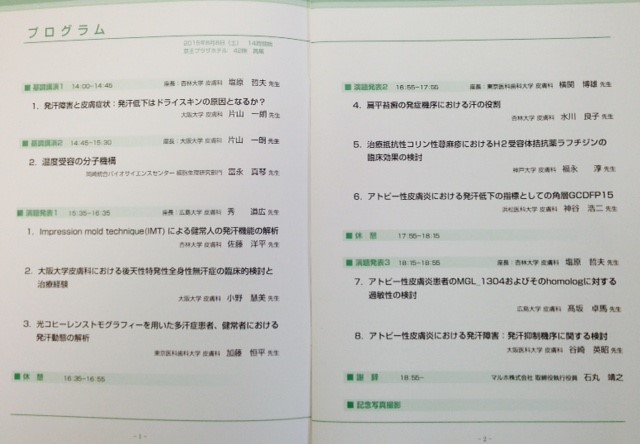

第4回汗と皮膚疾患の研究会

第4回汗と皮膚疾患の研究会(東京)

当番世話人:秀道広 広島大皮膚科教授

平成29年8月19日(土)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一

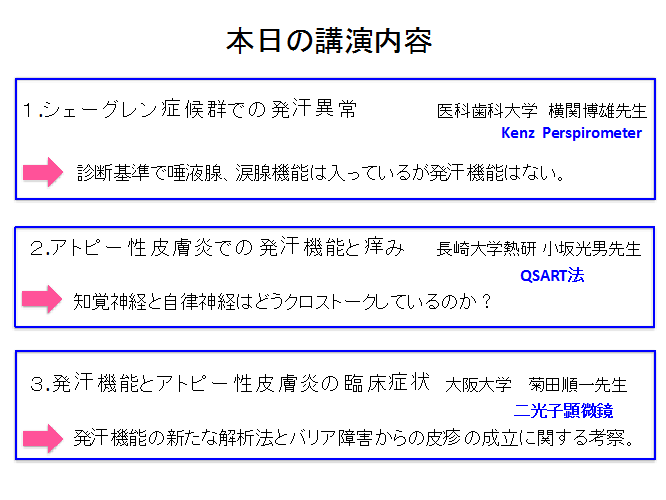

8月は昨年私が会長を務めた第25回日本発汗学会と第4回汗と皮膚疾患の研究会」が開催され、出席した。前者は神経内科、生理学の先生方がほとんどであり、皮膚科からは今年理事長に就任された東京医科歯科大学、横関博雄教授とその教室員の先生方、阪大からは私と室田先生、そして特別講演をされた浜松医大の戸倉先生くらいしか出席がなかった。来年からは横関理事長の下、臨床サイドからも出題を増やしてほしい。室田先生が報告された「血汗症の1例」は基礎の先生方も臨床の話題として興味深くとらえてくださり、議論も盛り上がり勉強になった。汗と皮膚疾患の研究会は4回目となり、若い先生方の参加が増え、活発な討論が久しぶりに楽しめた学会であった。

汗と皮膚疾患の研究会で特別講演の演者を務められた関口先生は大阪大学の蛋白質研究所の教授を長く務められ、現在はご自身が立ち上げられた寄附講座の教授として活躍されている。Stem cell nitche と BMZ〜ラミニン、幹細胞の維持機構の講演をされた(詳細はプログラム抄録参照)。前半部分では組織幹細胞の維持にはBMZを構成する蛋白、特にラミニンが重要であることを先ず紹介され、山中先生のiPS細胞の作成にもFeederとして利用されたことを話された。後半ではLabel retaining cell (分裂時間の長い幹細胞)が汗腺に多いことから、汗腺の筋上皮細胞に汗腺の幹細胞が存在することを明らかにされた。この研究では教室の室田先生が人汗腺を実体顕微鏡下で取り出すことで協力されたそうである。関口先生の作成されたラミニン関連の抗体はHPに掲載されており、必要ならアクセス可能とのことである。

広島大学の秀先生は自己汗による蕁麻疹における汗抗原として癜風菌MMalassezia globosaが産生するMGL_1304が責任抗原として同定され、コリン性蕁麻疹、アトピー性皮膚炎患者のみでなく機械性蕁麻疹患者でも抗原になるとの興味深い結果を紹介された。フロアから「汗アレルギーとするのか癜風アレルギーとするのか」とコメントがあり、またコンタミネーションの可能性などの議論があった。汗の特定の分子量を中心とする精製汗抗原にMGL_1304が存在するのは確実かと思われるが、それ以外には細菌やダニ抗原、環境抗原の存在しないことを証明しないと癜風抗原の特異性が無くなるし、また証明出来れば汗の特異性はなくなるかとも思われる。吸収実験や阻害実験は十分されているので、個人的にはなぜ強固な細胞膜を持つ癜風菌抗原のみが汗抗原としてヒスタミン遊離を起こすかとアウトグロー患者での抗体値の変動が残された興味ある点でその解明が待たれる。

以下一般演題で議論のあった演題を纏めた。

AIGA (Acquired idiopathic generalaized anhidrosis)の治療と問題点

AIGA (Acquired idiopathic generalaized anhidrosis) は難病に指定され、治療GLの策定も横関先生のご尽力で公表されているが、ステロイドパルスをどのような症例に使用し、いつやめるかはガイドラインに明記されていない。今回発表のあったAIGAは29回ステロイドパルスを施行したが無効で、患者の希望で汗が出るまでやるとのコメントが演者からあった。ステロイドパルス療法は本来急速に進行する炎症を抑える目的で使用するが、膠原病などで使用する場合が多かったが、三回以上行なうと重篤な真菌感染症などで予後不良だった症例を何例か経験している。演者は骨粗鬆症予防や大腿骨頭壊死などの問題を考えていないようなコメントで少し唖然としたが流石に塩原先生が注意されたが、演者は施行して当然との印象であった。。塩原先生は、このような研究会で注意しないと共同正犯としてこのような危険な治療法を、容認することになると、発言された。同じことはアトピー性皮膚炎などでもあり、教訓としたい。今の研修医は20世紀末のステロイド騒動も知らなくなったと九大のF教授から聞いたことがあるが、正しい知識を継承出来ない時代が来たのかと、再認識した。逆にパルス療法が無効な症例に柴苓湯が効果を示した例が報告されたが、いくつかの漢方の有効例が報告されているとのことでその共通成分は生姜,桂皮、甘草とのことで、効果の発揮機序の検討が待たれる。我々も乾姜成分が様々な生物活性を示すことを確認しつつあるが、今後科学的な根拠に基づいた生薬の臨床研究が進展していくことを願う次第である。

AIGA患者で、ステロイドパルスにて発汗機能は改善したがチクチク感は改善しない興味深い例の報告があったが、過去の報告例でも舌疼痛症など痛覚異常の方が多く見られるとのことであった、多汗症でもepilepsyなどで活性化される大脳の部位が特定されつつあるが、発汗異常症は末梢と中枢の両者からのアプローチが必要であることを改めて認識した。

Ectodermal dysplasiaと乾皮症・アトピー性皮膚炎

Ectodermal dysplasiaは先天的に汗腺などの付属器の低形成を示すEctodysplasin A 遺伝子EDA, あるいはその受容体EDAR, EDARR遺伝子異常よる疾患で乏毛症・乏歯症・乏汗症を3徴候とする遺伝性疾患で、

ほとんどが伴性劣性遺伝形式を示す。乾燥皮膚と時にアトピー性皮膚炎様の湿疹病変を呈する疾患である。今回東京医科歯科大学から14例の報告があった。花粉症の合併が10例、湿疹が8例、うつ熱は全例で見られた。我々の報告した症例でも見られたが (Koguchi0-Yosioka h et al. Acta Derm Venereol. 2015 ;95: 476-9.)、顔面、特に下眼瞼の湿疹病変が多いようで、眼の乾燥や花粉症の影響があるようとのコメントがあった。またある程度角層皮膚の水分が維持されるのは痕跡(?)汗腺の可能性があるかとの質問があった。Ectodysplasin Aの補充療法の治験は出生後は無効で、胎児期に治療を行う必要があり、現在アメリカでのみ胎児を対象とした治験が進められているそうであるが、日本では難しいかもしれない。

痒疹に対するヘパリン類似物質外用の効果

角層内水分量が減少し、発汗低下を示す痒疹患者でステロイド外用療法に抵抗性を示す患者にヘパリン類似物質の外用が効果を示すという報告があった。特にクリーム基剤をたっぷり外用することがポイントということは杏林大学の塩原先生が、多くの講演で紹介されている。このような難治の痒疹や紅皮症患者の多くは強力なステロイド外用、時に内服を長期に受けておられる方が多いことを報告している(Katayama I,et al. Br J Dermatol. 1996 ;135:237-40.Nakano-tahara M et al. Dermatilogy. 2015;230:62-9)。よく知られているように、ステロイドは長期外用により毛包炎や細菌、真菌感染症のリスクを上げるし、皮膚萎縮やバリア障害も生じる。フロアからもピティロスポルム毛包炎や汗腺炎の混在を指摘するコメントがあったが、生検や細菌培養がなされておらず、議論は深まらなかった。私もコントロールとして密封による保湿効果やステロイド中止そのものの効果も検討すべきとコメントした。また今後、クリーム製剤から匂いの原因となっていたチモールが除去されるととのことで、より検討が進むと考える。

関連演題として、高齢者の紅皮症患者で発汗低下、掌蹠の著明な角化と真皮深層の汗の貯留の見られた例が報告された。アトピー性皮膚炎でも、全身の湿疹病変のある患者で発汗低下や掌蹠の異汗性湿疹、角化の見られるが、深層で汗がリークする理由と皮膚症状との関連性、デッキチェアサインとして健常部が残る理由を質問した。アトピー性皮膚炎でも発汗低下例で肘窩、膝窩の湿疹病変が少ないことを報告したが、デッキチェアサインも同様に保湿が保たれるためと考えている。

Takahashi A et al. Decreased sudomotor function is involved in the formation of atopic eczema in the cubital fossa. Allergol Int. 2013 ;62(4):473-8.

ヘパリン類似物質の抗炎症作用、バリア障害改善作用効果をin vitro、in vivoで検討した研究が報告された。ヘパリン類似物質を外用後テープストリッピングで角層を回収し、解析した結果では、角層内のIL1αが減少していたとのことであった。ヒトケラチノサイトがIL1αを分泌するか質問した。昔やっていた研究ではL1αはヒトケラチノサイトからmRNAは検出できるが蛋白は細胞を壊さないと検出できなかった(Horiuchi Y, Bae SJ, Katayama I. FK506 (tacrolimus) inhibition of intracellular production and enhancement of interleukin 1alpha through glucocorticoid application to chemically treated human keratinocytes. Skin Pharmacol Physiol. 2005 Sep-;18::241-6.)。また培養系でヘパリン類似物質が溶液中で作用するか? IL1αはバリア維持にも効果があり他のサイトカインの動きも検証するべきとのコメントがあった。

タイトジャンクション (TJ) 構成蛋白と皮膚の炎症性疾患

阪大からは山鹿先生が汗管でのタイトジャンクション構成蛋白であるClaudin3 k/oマウスで汗の漏出が起こることをビオチンを用いたEx vivoの綺麗な実験系で証明された。実際に生体マウスでの結果がどうなるのかが提示されず、抜去した汗管、汗腺での実験結果であり、周辺組織との関連性や組織浸透圧、抜去での刺激の影響も考慮する必要があるかとも考える。また全身の主要な外分泌腺組織では液成分の漏出は生体への深刻な影響も考えられ、TJ蛋白の異常が生じたときの代償機構の検討が必要かと質問したが、胆管では構成TJの異常は重篤な先天性の胆管炎を生じるそうである。私は以前からシェーグレン症候群に興味があり小唾液腺でリンパ球浸潤が浸潤する例を見ることも多い。この現象は診断基準にも記載されているが、山鹿先生のデータから推測すると唾液の漏出が先で口腔内の病原細菌が間質に拡散することが慢性唾液腺炎の病因になっているのかもしれない。また唾液の中には様々な抗菌ペプチドも存在し、シェーグレン症候群患者では其の産生低下も予測され、さらに病態が進展するのかもしれない。Th17 細胞がシェーグレン症候群患者の唾液腺や皮膚組織に多く浸潤していることは我々も報告している(Itoi S et al. Immunohistochemical Analysis of Interleukin-17 Producing T Helper Cells and Regulatory T Cells Infiltration in Annular Erythema Associated with Sjögren’s Syndrome. Ann Dermatol. 2014 ;26:203-8)。またTh17 細胞が塩化ナトリウムで誘導されるという興味深い論文がNature に掲載されており、汗の漏出もTh17細胞の誘導に関与しているのかもしれない。山鹿先生にはアトピー性皮膚炎のみでなく乾癬や他の自己免疫疾患などでも汗の漏出、抗菌ペプチドの動態、Th17/ Tregバランスの動態を検討して頂きたい。

Kleinewietfeld M et al. Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature. 2013;496(7446):518-22.

Binger KJ , et al. Immun ometabolic Regulation of Interleukin-17-Producing T Helper Cells: Uncoupling New Targets for Autoimmunity. Front Immunol. 2017. 21;8:311.

Nanke Y, et al. Detection of IFN-γ+IL-17+ cells in salivary glands of patients with Sjögren’s syndrome and Mikulicz’s disease: Potential role of Th17•Th1 in the pathogenesis of autoimmune diseases. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi. 2016;39(5):473-477

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年8月24日

HOME V meeting CCI Nantes France

HOME V meeting

CCI Nantes France

2017.6.12-14

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

過去のHOME 会議

アトピー性皮膚炎の疫学、EBM研究で世界をリードされているノッチンガム大学皮膚科ハイウェル・ウィリアムズ教授が主催するアトピー性皮膚炎の治療に対する国際的な評価基準を作成する第5回HOME会議に出席した。この会議は2010年から開催されており、私は第2回のアムステルダム会議以来2回目、室田先生は4回目のマルメ会議を含め。3回目の参加である。1589年のナントの勅令で有名なフランス西部、ロワーヌ河口に広がる中世都市ナントはフランス人が一番住みたい街とのことで、新しく発展する市郊外とナント城を中心とする旧市街がうまく共存する街で、ドゴール空港からTGVで到着したのは夜10時過ぎで、気温も32度と日本より暑かった。サマータイムが始まっており、まだ外は明るかったが、かろうじてレストランの閉店前に遅い夕食を摂った。前回のHOME IV

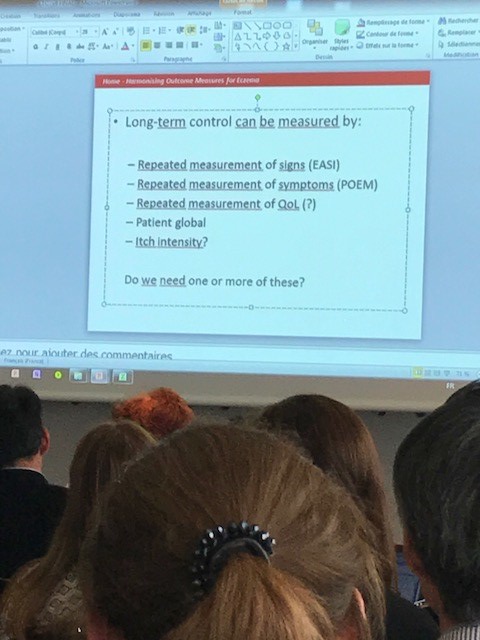

会議で評価項目として、皮膚症状、患者の症候、QOLの評価項目が策定されており、今回は長期の維持方法 (Long term control)をどうするかを決める会議で一グループ10人前後からなるグループ討論と全体討議を繰り返す進行で会議が進められた。多分この会の目的は2010年の開始の時期にすでに予測されていた、バイオ製剤を含む新しい薬剤の治療効果を世界的な評価基準で評価する目的で開始されたと考えるが、今回は企業研究が参加者の3割近くを占め、祇議論にも積極的に参加する姿を見て、新しい臨床研究の時代が始まった印象が強かった。日本ではCOIの問題で会の開催も難しいところではある。同様の白斑の世界的な研究会にも出席しているが、かなりの温度差は感じる。前回までに重症度の定義、バイオマーカー、Proactive療法などが討論されていたが、今回はLTCに関して10個の評価項目が事務局から提示され、その中から参加者が重要と思えるものを3つ挙げ、グループ討論で議論を深め、全体討論でコンセンサスを得る手法がとられた。ただ参加者の主義、主張が、そこに企業の論理なども入り、堂々巡りになった感も否めず、最後には患者代表や若い研究者からMeeting goes round in circlesという意見もで、結論らしい結論はでなかった。個人的には、全体の流れから、評価がある程度簡便で、患者が受診しなくても可能な評価項目を取り入れていくことが重要かと考える。

今回の結論

2015年のNottinghamでのライカシンポジウムでタール療法がAryl hydricarbon receptor を介して皮膚炎を抑えるという興味深い発表があったが、今回参加者からすでに新しいAhRリガンドが乾癬で有効な結果が出ており、アトピー性皮膚炎でも臨床治験が進んでいると聞いて、アトピー性皮膚炎の外用療法が大きく変わっていく可能性を改めて感じた。

最近、AhRのConstitutive active tgマウスがアトピー性皮膚炎様症状を呈するという報告を聞いたばかりで、この点でも驚きであった。日本からは阪大から小野、太田先生。九大の中原先生、片岡先生、大矢先生、二村先生の参加だった。

最終日はリヨンのインセルム研究所への訪問のためにあまり観光する時間がなく、念願だったベルヌ博物館は次回訪問になってしまったのが残念であった。

閉館で次回に持ち越しのベルヌ美術館前にて。

Inserm Meeting

ナントでのHome V会議終了後、我々はリヨンに移動し、Inserm研究所の主任部長、Jean-Franco Nicolas教授のお招きで、お互いの研究発表を行い、討論を行った。前日の夕方は21時過ぎから、Nicolas教授を囲み、教授推薦のローヌワインを地元の郷土料理とともに楽しませていただいた。彼は、岡山大学の岩月教授がリヨン大学Thivolet教授の教室に留学していた頃からの友人である。岩月教授が主催された2015年の岡山の研究皮膚科学会に来日し、帰路大阪で講演していただいて以来のお付き合いで、特に室田准教授とはオートバイが共通の趣味ということで、前回の訪問時には二人でツーリングを楽しんだそうである。その時の縁で、今年から教室の小野慧美先生が留学することが決まった。翌日は午前中みっちり研究討論を行った。小野先生は留学のテーマであるResident memory T cell の皮膚疾患での動態を綺麗な免疫染色スライドで示された。また室田先生は皮膚での活性型のコーチゾール変換酵素(11βHSD1)の動態を示され、特に彼が現在研究している痒みと本酵素の関与に関するデータを紹介された。Inserm側からはインターネット会議で小野先生の指導をしてくれているMarc先生が専門のマウス接触皮膚炎をモデルとしてFlare up現象におけるCD8b陽性のRMT細胞の動態を紹介していただいた。彼の話でハプテン特異的な末梢のRMTが存在し、感作一年後も所属リンパ節から皮膚局所に供給している可能性があるとのことであった。またPDL1による免疫抑制の実験結果など興味深いホットな話題を提供していただいた。今後、小野先生との共同研究の進展が楽しみである。

Inserm内食堂前にて。 Nicolas教授、Marc先生方と

32℃を越す夏の日差しが眩しいリヨン市

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年6月20日

第116回日本皮膚科学会総会

第116回日本皮膚科学会総会

会場:仙台国際センター

会期:2017.6月2-4日

テーマ:Neo-dermatologyーの時代を生き抜く

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

昨年12月の第41回日本研究皮膚科学会に引き続き、相場節也東北大学皮膚科教授を会頭として第116回日本皮膚科学会総会が仙台で開催された。今回の大会テーマは「ネオデルマトロジーの時代を生き抜く」ということで、もともとNeo-dermatologyという言葉はペンシルバニア大学のKligmann教授が20世紀から21世紀に変わる時代に提唱されたとのことを会長講演で紹介された。テーマの根幹はAI時代の到来を見据えて、次の時代の皮膚科学がどう変化し、その中で我々皮膚科医はどういう戦略を持って医学の中で自身のPresenceを発信していくかという大きな問題と、2011年の大きな自然災害から東北地方がどう復興し、東北6県が未来を見据え、どう連携していくかを2017年6月の素晴らしい回復の現状を紹介することで会員の先生への支援のお礼とされることと理解した。そのための教育講演やシンポジウムを中心にプログラムや懇親会が企画され、相場先生の意図が見事に反映された素晴らしい総会であった。

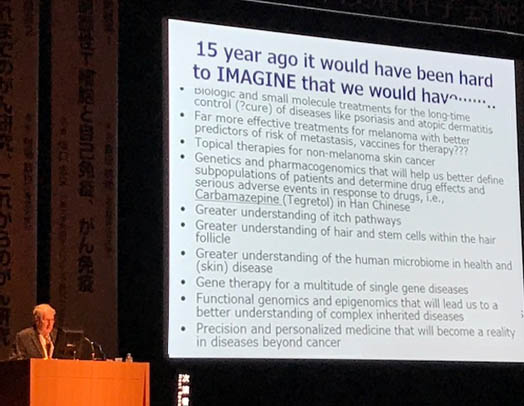

会長講演 Neo-dermatologyの時代とは

会長講演の座長は田上八朗名誉教授が務められた。先生の樹状細胞の活性化機序の素晴らしい仕事を端緒として環境と対峙する皮膚の免疫機構制御機構の解明を一貫して行ってこられた研究の成果を拝聴した。ハプテンを塗布すると、ランゲルハンス細胞が活性化し、所属リンパ節に移動するが、表皮に残るランゲルハンス細胞が大型化し、表皮下層に留まる観察所見は素晴らしい、蛍光染色所見とともに今でも鮮明に私の記憶に残っている。この後、招聘講演を務められたNIHのSteve Katz教授のラボには相場先生が東大皮膚科以外で初めて日本人留学生ということで、当時の懐かしい写真とともに相場先生の研究の一端も紹介された。Katz教授は15年前には想像できなかった5つの疾患の新しい治療の方の紹介と、次の10年に解決が予測される10の研究テーマを挙げられていたが、その5番目に痒みのメカニズムの解明を挙げられていたのが印象的であった。また相場先生は教室の病理診断を凡て一人でなされ、その数2万件以上と聞き、改めて田上先生の臨床への熱い思いが相場先生を通じて東北大学の皮膚科医局に脈々と受け継がれていることに感動したのは私だけではないと考える。一例一例の多方面からの解析結果を英文雑誌に症例報告し、新しい知見として症例集積していくことでDFSPがCD34陽性に染色されることを見出された素晴らしい研究が多くの論文で引用されているのは当然の帰結かと考える。田上先生の恩師の太藤重雄教授の研究手法も同じであり、座長席で本当に嬉しそうであった。この後は土肥記念国際交流講演ではミュンヘン大学のThomas Ruzicka教授が基底細胞癌の講演をされた。Ruzika教授の幅広い臨床の知識と経験に基づいた講演はいつ聞いても素晴らしく、ドイツ皮膚科学の歴史の奥深さを毎回感じる。

教育講演は今回58のテーマが準備され、スポンサーセミナーと合わせると会員の先生方の要求には十分すぎる内容であったかと思うが、一部でオーガナイザーの先生の専門と異なるセッションもあり、今後の検討課題としていただきたい。一般演題はすべて口頭での発表が義務付けられていたが、質疑応答がなく、残念であった。大変かとは思うが岡山大学の岩月教授が会頭を務められた113回総会で採用された、「会員に聞いていただきたい素晴らしい内容の演題」を前もって選択し、短時間でも討論を行う方法が良いかと考える。その場合も、座長の選定が最も重要であることも含め、また改善していただきたい。

特別セッションは東北復興に関する講演とNeod-ermatologyに関する講演がほぼ半分づつ企画されていた。その中で印象に残ったのは最終日の免疫に関する最新研究のセッションで、ハーバードのWinau FlorianがNatureに報告したCD1aにウルシオールが結合し、HLA非拘束性にウルシかぶれ患者のCD8細胞を活性化させるという報告は驚くような実験結果であった。また表皮由来脂質が乾癬で自己抗原として作用するという話も驚きで、座長の天谷先生が仰られたLipid immunologyの幕開けが感じられた。企業展示と懇親会はうん千万円の費用がかかったとされる特設大テントで行われ、東北6県の名物料理やお酒など、会員の先生方も十分に楽しまれたようであった。会期中は良い天気に恵まれ、杜の都仙台の名前通り、目に眩しい初夏の仙台を満喫させいただいた。事務局長の山﨑先生、実行委員長の菊池先生にもお礼を申し上げる。

理事の先生方と

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年6月20日

「まのあたり、あるがまま目をもて視ることこそ、 いと易きに似て、げに難しからずや」(北村包彦)

「まのあたり、あるがまま目をもて視ることこそ、

いと易きに似て、げに難しからずや」(北村包彦)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

日本における医療制度や医学教育の大きな変換の影響は地方から顕在化し、今、大都市にも及びつつ有ります。このような中での皮膚科の将来像は私にも、明確に答えられませんが、皮膚科専門医の治療が必要な皮膚疾患はニキビや脱毛、手湿疹など生命予後には関わらないが労働生産性など経済活動の低下に大きく関わる疾患から昨今、大きな社会問題となりつつある悪性黒色腫などの皮膚癌や先天性の難治性疾患など多くの患者さんがおられます。私自身、今年の始めに以下のような考え「皮膚科のように見る、診る、視る、観る、省るなど五感、時に第六感を駆使して診断を行い、治療を考えていく分野は当分AIも及ばないと楽観視していた皮膚科医も多かったと思いますが現実は、もっと早く進むと予測するのは私一人ではないと思います。「暗黙知」で代表される皮膚病の診断もAIが人と同じ経験則を持ち、学習能力を進化させれば、今の皮膚科学が根底から覆る日も近いかと思います。」を述べましたが、もう一度私の40年近い、皮膚科医としての歴史を振り返ると、皮膚疾患の正確な診断と適切な治療の提供がいかに難しいかを再認識しています。さらに次々と新しい輸入感染症や新規薬剤アレルギーが現れる皮膚疾患の診断は容易に見えて本当に難しいかと思います。今年の新入医局員の先生への言葉として挙げた、北村包彦先生(長崎大学で教授職、その後東京大学に転任)の言葉のもとになったゲーテの言葉が有名なFitzpatrickのDermatology in General Medicineの診断学の項の最初に述べられています。臨床医学もサイエンスであり、過去に蓄積された学問を理解し、新しい成果を取り入れ、つねに自分の頭で批判的に患者の皮膚を診、最善の治療を行うこと、そして、改善しない場合、カンファレンスや学会で徹底的に論議し、批判を受け、その成果を英語の論文で記録して行く姿勢が何より大切です。最近の学生や研修医は教科書も持たずに臨床実習に来ます。その疾患に関して質問し、またレポートを見ると皆さん判で押したように同じような診断名や治療法が返ってきます。Wikipediaで得た知識は署名のない無責任なものです。専門医を目指すのであれば原著にあたり、仲間や先輩と是非熱い議論を戦わせてください。皮膚疾患は治らなければ患者自身すぐに分かり、その皮膚科医の能力が判断できます。先ずゲーテの言うように目の前にある事象をあるがままに見ることがいかに難しいかを理解することから、新しい皮膚科医としてのスタートを切って頂きたいと思います。世界はガイドラインやアルゴリズムそしてAI医療ではなく、熱い血の通った皮膚と心を持つ人による医療を待っています。

『一昨年に亡くなられた詩人の長田弘さんは,若い頃,オートバイによるヨーロッパ縦断の旅に出られ,その紀行文のなかにこんな言葉を書きとめられました。《見えてはいるが,誰も見ていないものを見えるようにするのが,詩だ》

哲学を専攻しているわたしは,ここで詩といわれているのはそのまま哲学のことだと思い,体の芯から震えました。わたしは今日まで長田弘さんの書かれる文章の「詩」のところを,いつも「哲学」に置き換え,それらの文章を哲学の研究者にも宛てられたものとして読んできました。以下略』この言葉は「詩」を「皮膚科医の眼」に置き換えて見れば、まさにその通りと思います。

“What is the most difficult of all ? It is what appears the simplest: To see with your eyes what lies in front of eyes.”

(Goethe)

平成29年4月11日

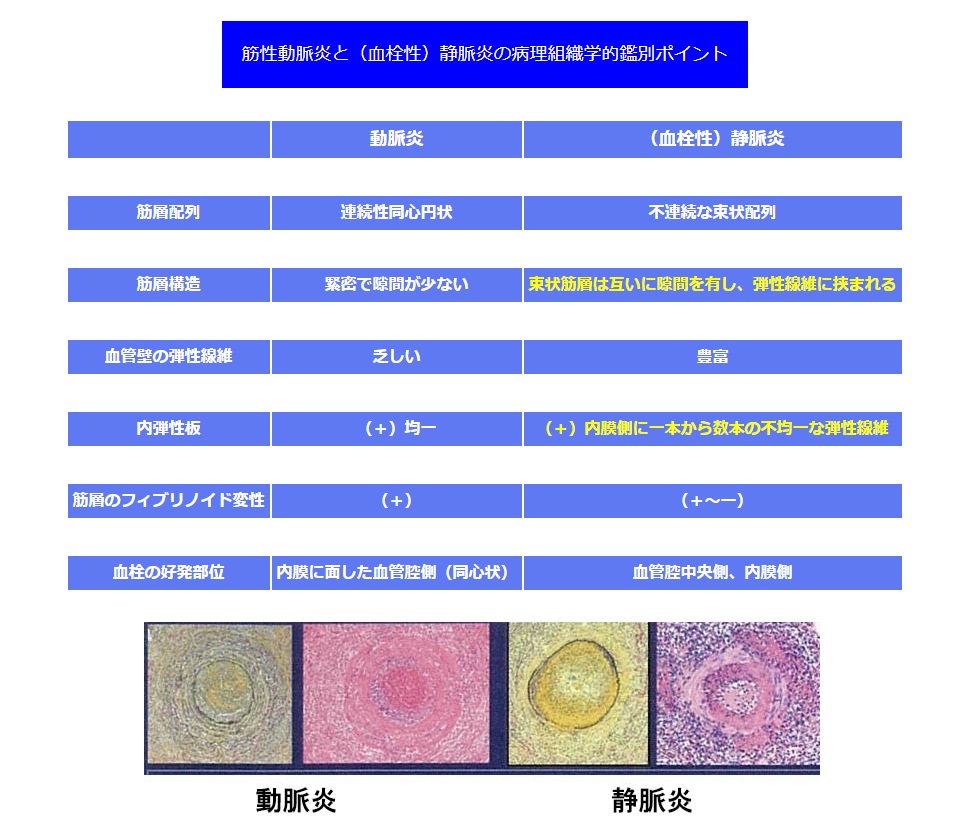

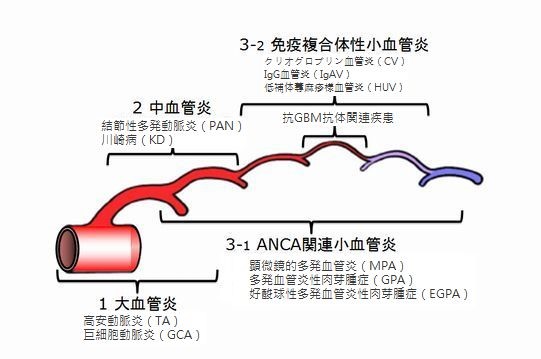

皮膚の血管炎の考え方2017

皮膚の血管炎の考え方2017

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

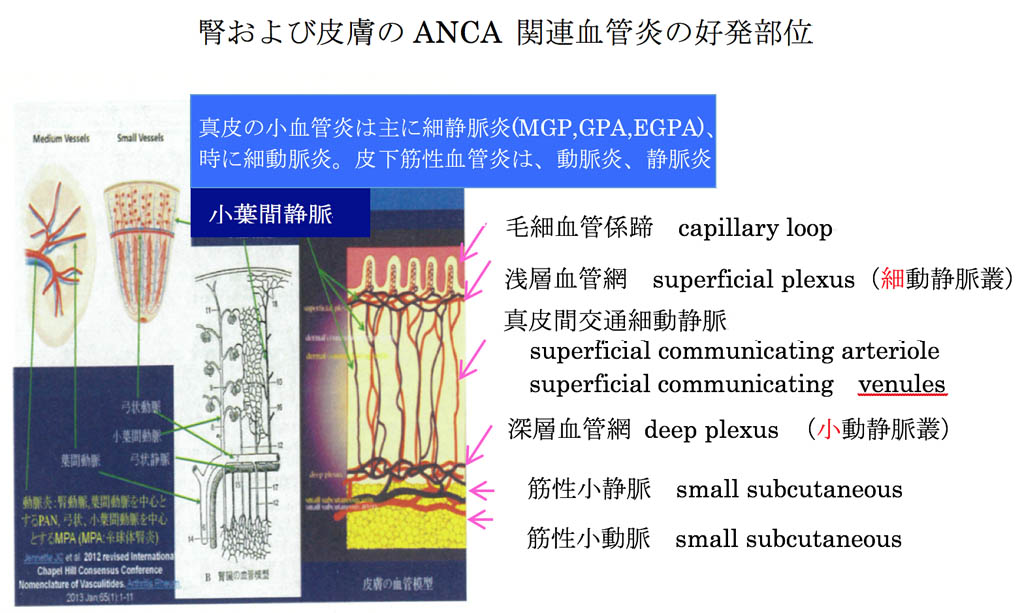

先日、3月25日に東京で開業された陳科榮先生にお越し頂き、皮膚の血管炎の考え方について上記のタイトルで講演頂いた。陳先生は私の敬愛する先生であり、多くの事を教えて頂いて来た。この数年、血管炎の分類、診断、病態、治療法などが大きく変貌しているが、この講演をお聞きし、私の中で、はっきりしなかった問題点が随分整理された。また陳先生と議論する中で私の考えている事が先生のお考えに非常に近い事でも驚いた。この機会に陳先生の講演内容と執筆された教本を整理し、記録に残しておきたい。先ず、一昨年の皮膚脈管・膠原病研究会に関するコラムでも記録しておいた2012年の改訂チャペルヒル分類についての問題点に関するお話があった。この会議では皮膚科医が一人も参加していない状況で新分類案が決められた事が大きな問題点だった。今回、日本から陳先生と川名誠司日本医大名誉教授、さらに欧米の皮膚科医、皮膚病理医が加わり、2012年のチャペルヒル分類の補遺として、いくつかの改訂点が公表されるとのお話があった。その中で重要な点として以下の1.2.の2点が述べられた。

1.チャペルヒル分類の補遺

■全身性の血管炎と異なり、皮膚の血管炎はPost capillary venuleを中心とした細静脈炎である。

■皮膚限局性血管炎の追加(下線)

IgA血管炎

クリオグロブリン血管炎

低補体蕁麻疹様血管炎(抗C1q血管炎)

ANCA血管炎

IgG/IgM免疫複合体血管炎

皮膚静脈炎・血栓性静脈炎

持久性隆起性紅斑

結節性血管 (炎Nodular vasculitis)

リべド(様)血管炎

ベーチェット病

2.免疫組織化学

IgA血管炎など、特定の医療機関でしか診断ができない点は大きな問題であり、新たな診断法の開発が必要であるという点に関しては全くその通りで、病名の再検討が必要であると考えるのも皮膚科医であれば皆さんそうである。重要な点はIgA抗体が何を認識しているかの検討であり、その解明なくして血管炎の診断をしても意味がないと考える。また皮膚の小血管炎はPost capillary venuleを中心とした細静脈炎で有り、血管壁はフィブリノイド変性を伴う壊死性血管炎であるとの指摘もその通りで、HE染色では乳頭下層から真皮中層レベルの血管炎ではフィブリンの析出や出血、好中球の浸潤、核破砕が中心と成り、血管壁はその破壊により不明瞭となる。興味ある点はなぜ皮膚の血管に限定して血管炎が生じるかで、その答えの一つとして好中球の細血管への接着とその後の炎症惹起に関わる細小動静脈の接着分子の発現の相違点の検討が挙げられると考える。この方面のエキスパートの防衛医大の佐藤貴浩教授にお聞きしたが、好中球が接着する分子は以下の通りとのことであるが、細血管側の発現パターンの詳細な検討はまだないようで、その理由としては多くの実験が内皮細胞(HUVECまたはhuman dermal endothelial cells)で行われているので細動脈と細静脈内皮細胞での違いは検討が困難とのことである。 好中球:E-セレクチン〇 P-セレクチン〇 ICAM-1〇 VCAM-1×(〇:結合する X:結合できない)。逆に皮膚を介する何らかの外的因子や循環障害により皮膚の細血管が特定の細胞接着分子を恒常的に発現している時には、一見、無関係な上気道感染症などで循環好中球側の接着分子の発現亢進がある場合、対応する血管レベルで好中球性の炎症が生じても良いかもしれない。これはアトピー性皮膚炎での非特異的なケラチノサイトの接着分子の発現と好酸球浸潤などと近い反応とも考えることも可能である。

3.動脈と静脈の差は?

筋性動脈の内弾性板は均一で一層。フィブリン血栓は不整であり、内弾性板は血栓による血管の破壊を防ぐために重要で、その破綻が血管炎?血管周囲炎の原因となる。静脈の弾力線維は多層、静脈壁は厚く、血栓は同心円状で血管壁は保たれる。下腿の血栓性静脈炎はElastica van Gieson染色での弾性線維が筋型動脈の内弾性板と間違われやすく結節性多発動脈炎と誤診される例が多いとのお話であった。私もこの点は重要であり、安易な長期ステロイド投与の原因と成り、難治の原因と成ることは良く経験する。ただ炎症の強い場合、安静と2週から1月程度のステロイドの全身投与は必要であることなど、陳先生も同じ意見であった。

4.内臓と皮膚血管の病理組織の違いは?

結節性動脈周囲炎(PNC, CPAN)の独立性とPNへの移行、そして皮膚型と全身型PNの相違点に興味があり、コメンテーターの三浦圭子先生にもお尋ねした。陳先生も比較検討した事は無いが、当然異なるのではないかとの返事であった。今後、是非検討して頂きたい点である。

5.リベド病変への圧迫包帯、弾力靴下の使用とその考え方

リベド血管炎や皮膚型結節性動脈周囲炎でも細小血管レベルの血栓や時にフィブリノイド血栓形成と脂肪織レベルの細静脈炎がみられることから、DDSやNSAIDs、抗血小板薬などの薬物療法に加え、弾力靴下の使用が効果的であるとの解説があった。潰瘍の形成や炎症の強い時期の使用は控えるのは当然であるが、安定期の使用は私も同感である。作用機序が圧迫による血流改善やiNOSなどの誘導を指摘されていたが、内皮細胞機能の改善が大きいのではと考える。市販のものはキツすぎるとの意見もあり、改良が必要とのコメントもあった。ステロイドは血管壁の脆弱化、血液粘稠度の亢進、血小板の凝集などへ影響するとされており、一度導入すると中止が困難になることより、全身症状を欠く例では使用しない治療を心がけることが重要と私は考えている。漢方茶(ビデンスローサ)も試みる価値はあると考える。Winkelman等の提唱したSegmental hyalinized vasculitisはAtrophie blancheと同義で、今迄、どちらかというと細動脈の血管障害とフィブリン血栓が主体と考えていたが、陳先生のお話では細静脈の血栓と脂肪織レベルの静脈炎が特徴で、Livedo vasculitisもSegmental hyalinized vasculitisに近いDermal plexusレベルの静脈炎の組織反応が主体と解説されていた。ただリベドの場合、動脈側の循環障害と結果としてのHypoxiaも問題ではないかと質問したが、肯定はされたが、それ以上のコメントは無く、また議論を深めたい。最後に陳先生は今後の喫緊の課題として、血管炎を研究し、新しい治療を創出する次の世代の教育と育成が何より重要と強調された。私もその通りと考えるが、現状は中々厳しく、指導医が先陣を切って難しい血管炎の治療を行い、その面白さと重要さを若い世代に伝えて行くしかないと考える。その意味で、指導医は若い先生にドンドン演題を発表させ、活発な議論を展開し、論文として結果を記録して頂きたいし、若い先生方には陳先生と川名先生のテキストを購入し、先ず治療を開始することから血管炎を勉強して頂きたい。そこから皮膚の血管炎診療の重要さがまた、見直されていくと考える。なおこのコラムの図は陳先生の講演で使用された資料を元に作成した。

最後にチャペルヒルコンセンサス会議2012の分類を添付する(pdf)

血管炎症候群の分類|大阪大学 免疫アレルギー内科(大学院医学系研究科)

www.med.osaka-u.ac.jp/pub/imed3/lab_2/page4/vasculitis.html

平成29年3月31日

第460回日本皮膚科学会大阪地方会 和歌山県立医科大学古川福実皮膚科教授退職記念地方会

Derma Dream 2018

第460回 日本皮膚科学会大阪地方会

和歌山県立医科大学 古川福実 皮膚科教授退職記念地方会

日時:

平成29年3月11日(土)和歌山県立医科大学講堂

平成29年3月11日(日)ホテルグランビア和歌山

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

古川福実先生の定年退職記念地方会が開催され、出席した。初日の土曜日、午後2番目が大阪大学の林先生の発表であり、開始前には到着していたが、和歌山医大病院の敷地は広く、実際の会場に着いたのは開始5分前であった。会期の土、日2日間、水谷仁、三重大教授の退任東海地方会や静岡地方会が重なり、出席者など心配していたが、天候にも恵まれ、全国から多くの先生が出席、講演された。古川先生の長年の功績を振り返りながら、膠原病、皮膚外科、美容皮膚科、自然免疫など和歌山医大皮膚科がテーマとされる演題が発表された。私自身は、初日は今月25日に病院名の変更、新規開院する大阪国際ガンセンター、腫瘍皮膚科部長の為政大畿先生の「メラノーマに対する新規薬物療法の実際」の講演座長を務めさせて頂いた。大阪国際ガンセンターは大阪府立成人病センターからの名称変更で、今後海外からの患者の増加を見据え、ガン診療に特化して行く方針で、合わせて重粒子センターを併設し、大阪、関西地域の包括的なガン治療の拠点となる。皮膚科でも近年、重症のガン患者を診療する施設が減っており、専門医指導にも支障を来しつつある。為政先生のご指導で関西一円から腫瘍皮膚科医を目指す若い先生が集い、皮膚腫瘍診療を担う人材が育つことを期待する。3月4日に行われた開院式典でも左近病院長が、腫瘍皮膚科として西日本の皮膚腫瘍の診療拠点と紹介頂き、今回古川先生にも配慮頂いた事、この場を借りて、お礼を申し上げる。引き続き、NPO法人のオールアバウトサイエンスジャパン代表の西川伸一先生が「21世紀医学の課題」ということで講演された。西川先生は古川先生の京都大学の先輩で、我々の業界ではメラノサイトの幹細胞研究で有名な方であるが、今回は、進化医学をテーマにお話をされた。特につい最近、Nature誌に発表されたネアンデルタール人が抗生物質の素になる青カビや鎮痛作用のある薬草を歯の治療に使用していた事や、進化の過程で獲得した遺伝子変異が現代人の疾病の発症にどう影響しているか、個々の患者でexome解析することの重要性を強調された。西川先生はスライドに示すような情報提供サイトをお持ちで、興味の有る方は是非アクセスして頂きたいと述べられた。

懇親会はアバローム紀の国で開催され、大阪地方会の運営委員長として長年のご貢献にお礼を述べた。翌日も大原國明先生のモーニングセミナーから学会が開始され、午前中の一般演題が終了後、古川先生の記念講演が宮地先生を座長として、開始された。

「変貌する自己:左右(とにかく)なんとかすごしてはきた。」のタイトルは恩師の山田瑞穂浜松医大名誉教授の残された言葉とのことで、京大の病理時代、浜松医大時代、和歌山医大時代の事を多くのメモリアルフォトを使いながら述べられた。特に最近は若い先生や学生教育に力を入れてこられたとの事で、教授としていかに自分の思いを伝えるか、そして言葉として記録に残す事の重要性を恩師の濱島義博先生や古武彌四郎和歌山医大名誉教授の言葉を引用して述べられた。これらは和歌山医大皮膚科のHPで拝見できる。私も和歌山医大皮膚科同門会長の宮崎先生の座長で「膠原病の寒冷過敏」を発表した。

祝賀会で披露されたエピソードやたくさんの写真は古川先生が如何に多くの教室員から愛されておられたか、また先生が教室を去られる寂しさが教室員皆さんのコメントから感じられた。四月からは新しい勤務地で、祝賀会中に授かられた初孫の近くに住まれるとのことで、本当におめでとうございます。

第260回日本皮膚科学会大阪地方会プログラム

(和歌山県立医科大学 古川福実 皮膚科教授退職記念地方会) PDF

症例報告を書く

和歌山医大皮膚科教授として最後の挨拶文 PDF

平成29年3月14日

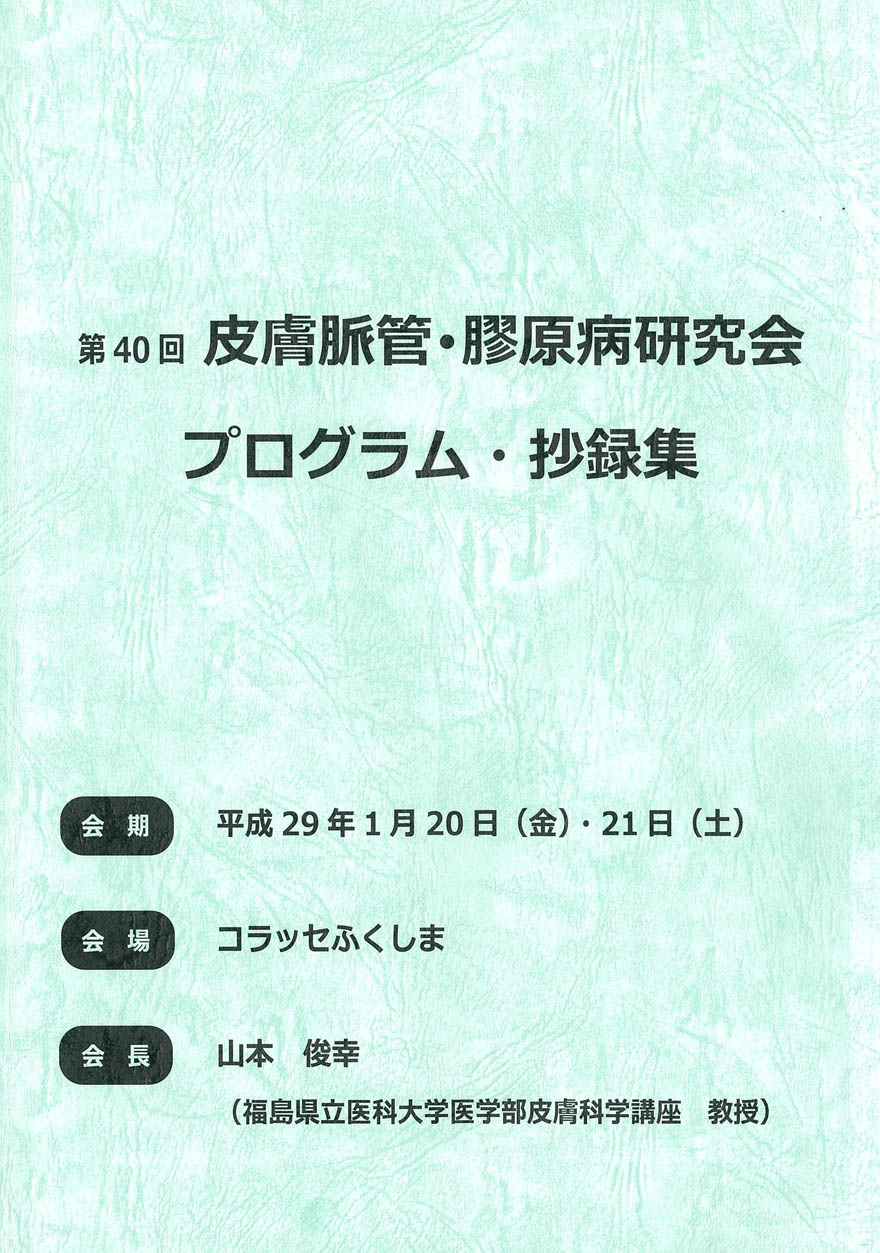

第40回皮膚脈管・膠原病研究会

第40回皮膚脈管・膠原病研究会

会長:山本俊幸(福島県立医科大学医学部皮膚科学講座 教授)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

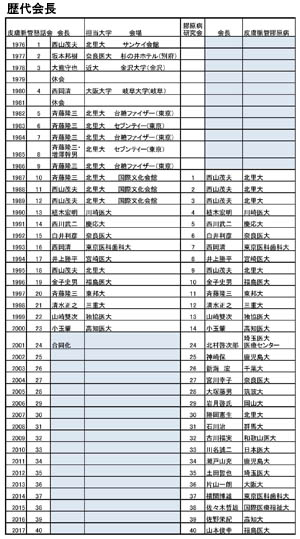

(写真は坂本邦樹先生と西山茂夫先生)

1987年からは、西岡清北里大学助教授(当時、現;東京医科歯科大学名誉教授)のお考えを取り入れられ「皮膚科で膠原病を考える会」を設立され、以後2日間の同時開催として運営されるようになり、暫くは毎年六本木の国際文化会館で開催されたことは2012年、2016年のコラムにも書いた。2001年に2つの研究会が合同化し、現在の「皮膚脈管・膠原病研究会」と名称が改められた。本会は学会ではなく、研究会という自由な雰囲気の中で、毎回個々の発表演題について西山茂夫先生を中心に診断の根拠、病理組織の見方、そして解決されるべき問題点が時間の経つのを忘れて討論されたものである。西岡先生からは、最近は、あまり病態研究や治療開発の討論が無くなりつつあることや、海外の分類の紹介や検査成績の討論が中心になり、ミニ学会化しているとの指摘があった。また神崎先生からは今回、いくつかの理由から、本研究会が日本皮膚免疫・アレルギー学会(2018年1月から日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会の名称変更)に合同化すること、現在の形式での会が今回で最後になることに対する改善、再建策として、参加費が安すぎるので、現在の3倍にする、記録集は不要、演題数を減らし、討論を充実するなどの意見を頂いた。「この会が無くなれば、私はどうしたら良いのだろうか」とのコメントには、本当に申し訳ないと感じた。

今年の日本皮膚免疫・アレルギー学会(日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会から名称変更)が金蔵教授を会頭とし、(12月8日~10日、鹿児島)、合同開催とし、膠原病、血管炎のセッションを増やし、会期を3日間にするとの会の運営方針も了解を得ており、来年の奈良での浅田先生の大会でもう一度合同化の是非を考慮し、一本化する予定である。この3年位参加者が減少し、討論もほとんど無くなり、また会場や運営費の確保が先細りということで、合同化に踏み切った次第であるが、今回200名以上の参加があり、かつての会を彷彿させるような活発な討論もあり、閉会時間が大幅に遅れたが、皆さん、久し振りに満足のいく会で、大阪大学から出席した若い先生方も、大変勉強になったとのコメントを頂いた。合同化に関しては金蔵、浅田両教授の会を移行期という事で合同開催にして頂くが、血管炎や血管腫の演題発表が可能で、かつ十分討論できる専門家の出席する会がないという現実や研究会という縛りのない会で十分討論できる会をもう一度という声が上がればまた新規の会を設立する選択肢も残して置きたい。ただ今後、後期専門医制度の中でアレルギー学会やリウマチ学会の位置づけが必ずしもはっきりしないことから、皮膚アレルギー、リウマチ、自己免疫疾患を3日間で学べ、討論できる会はこの学会くらいしかないのも現実で、その兼ね合いをどう考えていくのか、悩ましい。来年、もう一度討論すべきかもしれない。

以下一般演題で気の付いた点や今後の課題を記録しておく。血管炎 のセッションでは皮膚型の結節性多発動脈炎と分枝状皮斑、結節性多発動脈炎の異同や移行が論議された。本研究会で過去、多くの論議がなされた動脈炎(静脈炎?)を炎症と取るか循環障害と取るかの問題がまた繰り返された。 私が診療してきた方で全身型のPNに移行した方は記憶がなく、多くはLivedo with noduleの方が主体で、時に潰瘍、Atrophie Blancheが見られる方が多かった。また壊疽性膿皮症に近い病変が軽快、増悪を繰り返す方も経験したが、このような方はPSL5mg位の少量ステロイド剤で維持されているがPSL減量、中止が難しく、感染症や運動負荷で悪化するが全身的な血管炎には進展しない。潰瘍が悪化時にはケブネル的な小潰瘍が多発、新生し、静脈還流の悪い方が、上気道感染症などで悪化することが多い印象を持っている。演題5の墨東病院からの症例はPSL60mgで改善せず、胆管炎の治療で速やかに改善した壊疽性膿皮症に近い病変であり、リベド、静脈血栓、プロテインSの低下を認めた症例でやはり感染症の検討が必要とあらためて感じた。またAPSにワーファリンが使用されることが多いが演題15ではリベド疾患にノアックの使用例が報告された。クロピドグレルも含め皮膚のリベドに使用する例が今後増加すると考えられるが、PNなどの部分症状としてリベドの見られる場合もあり、血管炎が生じた場合のリスクなど常に念頭に置いておく必要がある。また皮膚IgA血管炎の単独例とIgA腎症単独例のIgA免疫複合体の対応抗原や沈着血管の異同などの検討が必要と考えられる。紫斑性腎炎という診断名もあり、チャペルヒル分類だとIgA陰性の紫斑性腎炎をどうするかの問題が解決されない。また従来アナフィラクトイド紫斑(Henoch- Schoenlein purpura)と診断されてきた紫斑病の罹患血管は毛細血管レベルでPost capillary venuleを中心に炎症が生じ、罹患血管は破壊と新生を繰り返し、血管壁の炎症を病理学的に認める事は難しいとされているが、もう少し深い静脈炎が見られるとのコメントがあり、質問した。これはLE profundus (Lupus panniculitis)やLE tumidusにも共通するが、SLEに生じる血管炎は最小血管から筋型動脈まであらゆる太さの血管が障害されることが知られており、その評価が難しい。病理学的にSLEに典型的な表皮・付属器の変化や特異抗体を認めず、臓器病変が見られない場合、特にその評価は困難で、治療法も簡単に決める事ができない。演題55のLupus panniculitisに脂肪移植を施行した症例の発表は興味深く、我々の施設でも形成外科に依頼して数例施行中で、ある程度患者さんの満足度の改善に貢献している。頭部のモルフェアの遊離皮弁など形成外科的治療を施行する場合、組織および検査上の活動性の評価が重要で、鑑別疾患と合わせ、質問したが、3年間病勢が変わらない症例に施行されたとのコメントがあった。またフロアから費用などの質問があったが、脂肪移植は美容外科領域で施行される場合、高額な医療費が派生するが、あくまで自由診療の中で難治疾患の治療という観点で施行頂いている。顔面の陥凹局面を呈する疾患ではLE profundus, Lupus panniculitis以外、モルフェアやロンバーグ病などの鑑別が必要であるが、さらにEBウイルス関連リンパ腫などの慎重な除外が必要である。今回、多くの症例提示があったヒドロキシクロロキンがリンパ球や好中球性炎症が主体のSLEの皮膚症状のみに効くのか、血管の炎症に伴う病変や臓器病変にも効くのかは今後検討して行く必要がある。

プログラムをクリックするとpdfが開きます

平成29年1月24日

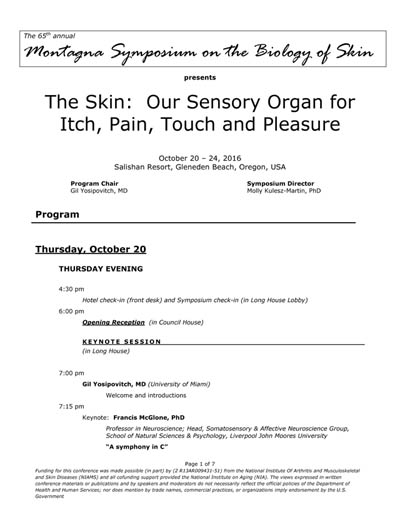

65th Annual Montagna Symposium on the biology of skin

65th Annual Montagna Symposium on the biology of skin

「The skin: Our sensory organ for itch, pain touch, and pleasure 」

Gleneden Beach, Oregon Coast

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

Program chair: Gil Yosipovitch;

Professor of Miller School of Medicine, University of Miami

プログラム委員会

Diana Bautista、Ph.D.

カリフォルニア大学バークレー校細胞発達生物学科

ハーバード大学医学部/マサチューセッツ総合病院皮膚科

Ellen Lumpkin、Ph.D.

コロンビア大学皮膚科・生理学・細胞生物物理学科

Francis McGlone、Ph.D.

ジョン・ムーアズ大学リバプール認知神経科学科

2016年のMontagna symposium, the biology of the skinに参加した。少し遅れたがその報告をしておきたい。テーマは大変意味深いタイトル「The skin: Our sensory organ for itch, pain touch, and pleasure 」で、ぜひ演題を出せと、プログラム委員長のGilから頼まれており、大阪大学から、片山、室田、中川、清原、高田の5名が出席した。Montagna symposiumはオレゴン州と縁の深いWilliam MontagnaやAlbert Kligmanなどの研究皮膚科学の発展に貢献して来られた先生のメモリアルとして2年に一回開催されている、セミクローズドの研究会である。有名なゴードンカンファレンスやキーストンシンポジウムと同様、シーズンオフ?の保養地に4日間ほど泊り込みで討論し、朝、昼、夜は食事やソーシャルエベントを通して、お互いが親しくなり、より、テーマの深い理解をサポートするもので、私も中枢の痒みや痛みの認知機構など全く門外漢であったが4日間のシンポジウムを通して、皮膚科医がやるべきことが少し見えてきた。残念ながら阪大以外の皮膚科からは東京医科歯科大の端本先生が参加されていたのみで、あとは神戸理研の藤原裕展先生が、「自分の研究に対する中枢神経の研究者の意見を聞きたい」との、若い先生方に聞かせてあげたい動機から参加されており,素晴らしい発表をされた。「Hair follicle stem cells define a niche for tactile sensation via secretion of a specialized ECM」(専門は毛包幹細胞ニッチ構成分子群の同定、毛包幹細胞ニッチによる幹細胞制御機構の解明、細胞外マトリックスが異種組織を繋ぐ機構の理解)。(右のプログラムをクリックするとpdfが開きます)

に陣取り、赤ら顔の柔和な表情で講演を楽しまれ、時に臨床家としての鋭い視点から質問をされていた。

The Skin: Our Sensory Organ for Itch, Pain, Touch and Pleasure

A primary objective of this meeting will be to bring together research expertise from the domains of the skin, brain, and cognitive sciences, to focus in depth upon the roles of the skin in inter-relationships between somatic sensation, perception, and behavior in health and disease. We will present topics from varied disciplines in the skin and brain/mind sciences to address itch, pain, touch and pleasure, focusing on the peripheral nervous system in the skin and in particular the C-fiber system. Speakers and participants will be drawn from a number of fields, including dermatology, neuroanatomy, neurobiology, molecular biology, genetics/epigenetics, cognition and emotion, social and affective neuroscience, and cognitive neuroscience in order to examine current knowledge and forge future strategies to understand the structural-functional basis of itch, pain, touch and pleasure. We will address issues of differences in nerve types and nerve functions in the skin, including how nerves in the skin affect skin function and other skin cells, adnexal structures, and processes such as normal homeostasis, wound healing and inflammatory disease. The neurosciences and skin biology are inherently inter- and intra-disciplinary. This symposium will provide an opportunity for researchers to learn, discuss, and debate topics in fields outside but related to their own, new insights and directions will be identified and new therapeutic strategies – pharmacological and behavioral – will be explored.

Program Chair

Gil Yosipovitch, M.D.

Department of Dermatology, Miller School of Medicine-University of Miami

History of Montagna symposium, the biology of the skin

In 1965, the Symposium moved to Oregon Health & Science University with Dr. Montagna when he became Director of the Oregon Regional Primate Research Center. The meetings were held at Salishan Lodge on the Oregon coast for nearly 20 years. From 1979 to 1992, the Symposium was directed by Kirk D. Wuepper of Oregon Health & Science University. Dr. David Norris and Dr. Wuepper co-directed the Symposium in 1991 and 1992 at Snowmass Village, Colorado. Dr. Norris assumed directorship of the Symposium for the 1993 meeting.

The 2003 Symposium brought a closer affiliation of the Montagna Symposium with the Society for Investigative Dermatology and a celebration of the leadership of Dr. Norris, who currently serves as Director Emeritus and member of the Symposium’s Advisory Committee. In 2004, Molly Kulesz-Martin and Jackie Bickenbach assumed directorship of the Symposium and oversaw a move back to Oregon. Dr. Bickenbach became Director Emeritus in 2011.

Now in its seventh decade, the Montagna Symposium continues to fulfill its mission to bring together basic scientists, clinicians, and young investigators to explore the frontiers of dermatology.

December 2002 article by Albert M. Kligman in the Journal of Investigative Dermatology

October 2005 address by Walter C. Lobitz, Jr. at 54th annual Montagna Symposium

今年のSID(4.26-29)が開催されるポートランドはオレゴンワインと並んでたくさんの素晴らしい地ビールでも有名です。多くの方が参加されますようにとの学会本部からの依頼です。

平成29年1月13日

2017年を迎えて: 「Fluctuat nec mergitur」

2017年を迎えて: 「Fluctuat nec mergitur」

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

皆さん輝かしい新年を迎えられ、一年の夢に満ちた計画や皮膚病診療に関する新たな抱負を考えておられることと思います。

私も2018年度の退官を控え、最後の主催学会となる退任地方会や、第2回東アジア白斑学会などの準備を始めました。また臨床、基礎研究もやりたかったことに目処がつき、皮膚科医になった頃考えていた事、そしてそれぞれの時代の勤務先で生じた疑問に対する解答 が自分なりに達成、あるいは解決できたかと考えています。これからも体力、知力の続く限り未知への好奇心を大切にして行きたいと年頭にあたり考えを新たにしています。

そのような中、昨年の英国のEU離脱やISのテロが拍車をかけた反グローバリズムの大きなうねりは、次期45代アメリカ大統領にその象徴ともいえる ドナルド・ジョン・トランプ氏が選ばれた事で、さらに大きくなり、トランプ現象が2017年の世界を飲み込もうとしているようです。今の日本そして欧州、アジアと旅をしても、旅行者に見せる街の顔は平穏で、行き交う人々も楽しそうな語らいの中でいつもと変わらない毎日を過ごしているように見えてきます。しかし、マスコミなどの報道を見る限り、大きな歴史の変革の波が自由な世界を変えつつあるのは確かなようで、その先に何が待ち構えているのかは誰にも分からない、あるいは分からない振りをせざるを得ない状況になりつつあるのかと思います。

医学の分野においても昨年、我々皮膚科医の将来に直接関わる三つの大きな問題点が出てきました。一つは皮膚科医が取り扱うメラノーマの治療で最初に保険適応となった免疫チェックポイント阻害薬の薬価が決定後、その高額さ、有効例の選定と中止時期の問題、適応拡大からの流れから、一気に薬価の大幅な切り下げと毎年の薬価の見直し案などが厚労省を飛び越し、閣議決定されたことです。これは、今後の創薬開発への企業や研究者の意欲を削ぐ可能性、政府がメガファーマの圧力とどこ迄対決できるか、そして国がどこまで高額医療を保証するのかという大きな問題点を白日の下に晒してしまいました。二点目は人工知能(AI)が大きな進歩を遂げ、今まで勝てなかった棋士をもやぶる時代となり、Scienceの今年の科学の発見トップ10に挙げられたことです。皮膚科のように見る、診る、視る、観る、省るなど五感、時に第六感を駆使して診断を行い、治療を考えていく分野は当分AIも及ばないと楽観視していた皮膚科医も多かったと思いますが現実は、もっと早く進むと予測するのは私一人ではないと思います。「暗黙知」で代表される皮膚病の診断もAIが人と同じ経験則を持ち、学習能力を進化させれば、今の皮膚科学が根底から覆る日も近いかと思います。

2017年元旦

平成29年1月1日

Vitiigo International Symposium

Vitiigo International Symposium

Rome November 30~December 3, 2016

Presidents: Mauro Picard Alain Taieb

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

今回の学会には韓国のLee教授、Kim、Hang台湾ノLan、中国のFloraなどが参加されており。2018年に私が会頭を務める第2回東アジア白斑会議の運営や4か国で白斑の定量的な解析を共同研究として進めること、今回の白斑シンポジウムを国際的な学会へと発展させる議論などもあり大変有益な会であった。会期の4日間、朝から深夜の懇親会まで毎日学会場に缶詰状態で、英国留学時以来37年ぶりのローマだったが、帰国当日朝、国立博物館とカピトリーノ美術館を訪れることができ、ガリアのローマを楽しむことができた。来年8月にはデンバーで国際色素細胞学会もあり、より多くの日本人研究者が参加されることを期待する次第である。

懇親会にて。イタリア語しか話さないシシリー島からの先生、韓国の若手の先生方と。

唯一観光できたカピトリーノ美術館にて

講演する壽先生

平成28年12月8日

年報序文

年報序文

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

今年も、新しく皮膚科学を生涯の職業とされる先生方を迎える季節となり、ましたが、今年は例年になく早く年報序文を書いております。2004年にスーパーローテートシステムが導入され、来年からは先行きは不透明ですが、後期研修医制度の開始にともなう研修プログラム作成が基盤18学会で進行しており、学会以外の組織から専門医が認定・授与されることが言われており、その是非が今も論議されています。 さて今、ウェッブ上でヒフミル君と」いう、アプリが広まっているようで、「皮膚の写真と患者情報、あらかじめ決まっ」いる項目を入力して送信すると、12時間以内に皮膚科専門医(どのような専門医か不明)から無料で診断のアドバイスを得られるということのようです。同じような「メミル君」という眼科サイトもあるらしく、このような画像診断の精度の向上にともない、診断のみでなく、対面診療によらない治療の可能性に関しても、国の政策として進められる事が予測されています。

私が皮膚科を選択した理由はいくつかありますが、将来はコンピューター技術やロボット医療がいくら進歩しても皮膚科はその疾患の多様性、4次元的な病因論などによる診断の困難さ、そして診療医の工夫による独自の外用治療が主体である事から医師の対面診療が無くならないと考えた事があります。その対極として星新一のショートショートにありそうな、機械に簡単な問診表を挿入し、腕をさしいれるだけで心電図や血液検査が行われ、ボタンを押すと薬がでてくる機械が、近い将来、実用化されるのではと考えた事もあります。

今後の皮膚科専門医の位置づけがどうなるかは全く予測ができませんが、「ヒフミル君」の今後の進化を考えると、将棋のようにAI(人工知能)が認定機構の認定専門医よりも診断能力や治療コンサルテーションの情報量の多さで勝ち、皮膚科医に取って代わる可能性も否定はできない時代が近づいている事を感じます。どう対応していくか、次の時代の指導者に引き継がれるべき大きな問題です。さて、このたび名誉ある「2015年度、第6回小川・清寺記念賞」 を受賞し、小川 秀興理事長より賞状と記念のグラス盾を頂きました。清寺眞先生は私が学生時代に勉強した教科書にもすでにメラニンの合成経路として生化学、電顕による研究成果が記載されていた世界的な研究者で、私が在籍した東京医科歯科大學皮膚科学教室の第2代教授として、その素晴らしい肖像写真が医局図書館に飾られていました。私自身メラノサイトの研究はこの10年あまり行ってきただけで、今やっとその研究が面白くなってきたところであり、受賞資格などとてもないのですが、今回の受賞理由に「アレルギー疾患、膠原病の病態解析と治療法の開発及び皮膚免疫研究に関する実績は国際的にも高い評価を受けておられます。また、痒みの研究や汗の分野にも国際的な業績の積上げに貢献されました。」とあり、畏れ多くも受賞の栄誉を頂く事になりました。また授賞式では恩師の西岡清東京医科歯科大学名誉教授が駆けつけてくださり、私の研究歴を紹介して頂き、身に余るお言葉を頂きました。私の研究は大阪大学、北里大学、東京医科歯科大學、長崎大学、そして再び大阪大学と異動するそれぞれの大學で直面した臨床での疑問を解決したいという動機から開始し、それを自分の中で有機的に結びつけながら継続性を持って行ってきました。その中で多くの若い先生方と一緒に研究を開始し、試行錯誤しながら他の研究施設の素晴らしい先生方とも知り合うことで世界を広げる事ができたと考えております。泥臭い日々の臨床の中から、生まれる疑問を見いだし、新しい世界を創り出して行く事は、AIには決してできない事で、その努力を放棄しない限り皮膚科医はその「皮膚科医の眼」で皮膚疾患を的確に診断し、AIにはできない最良の医療を提供できると考えています。

熊野大花火と太陽伝説

熊野は古来、徐福伝説に由来する不老不死の国への出発口であり、太陽信仰の聖地でもある。熊野の大花火は大輪の花を夜空に描き、消えて行く大花火と異なり、次の時代に時を超えて繋がる扇型の光の芸術である。上に見える赤い光の玉は北欧の夏の太陽を重ね合わせ、時空を超えて繋がる熊野からの未来をイメージした。

平成28年10月7日

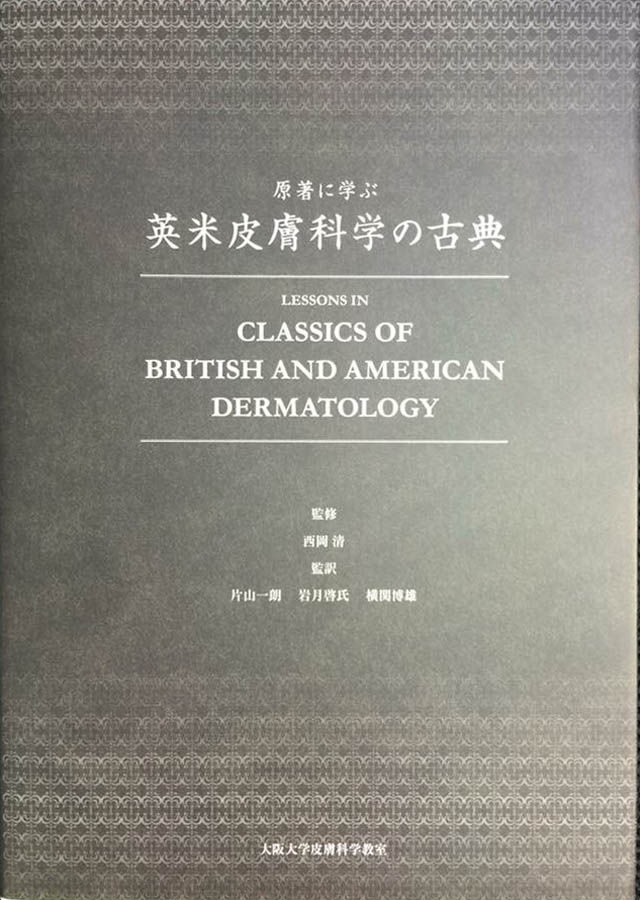

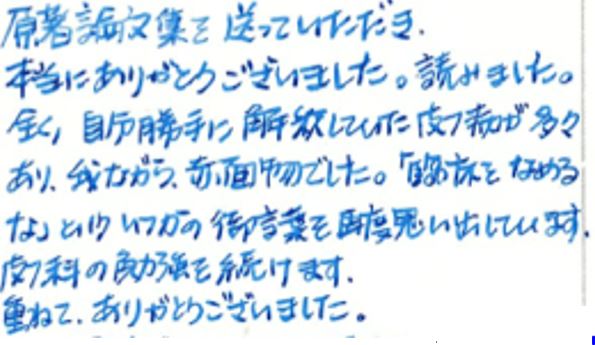

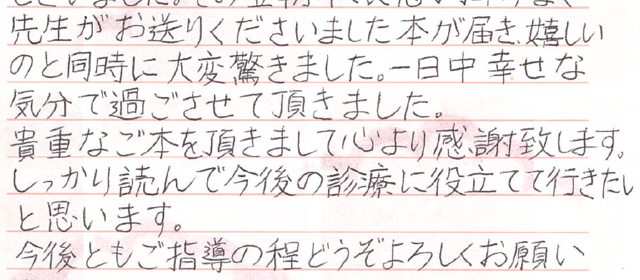

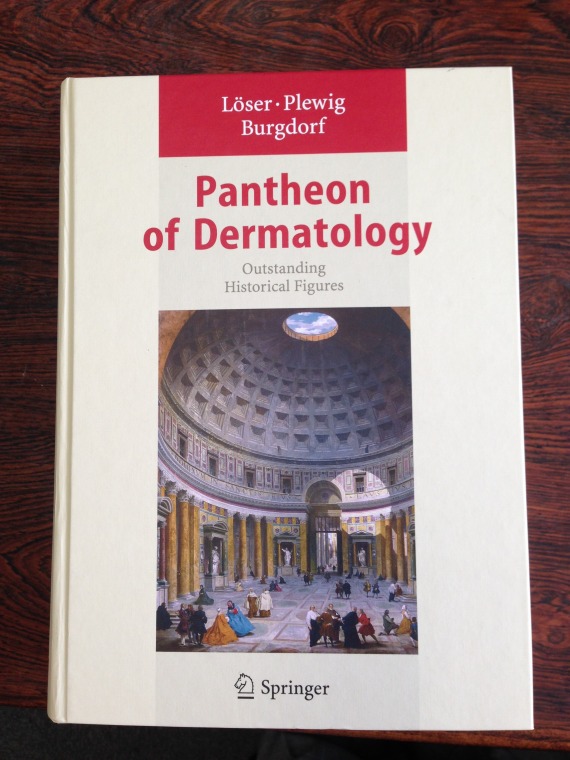

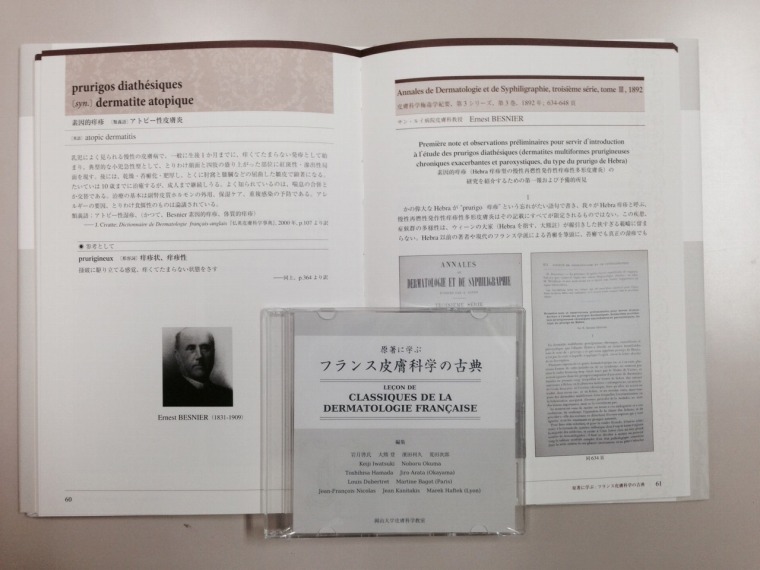

「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」刊行に当たり

「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」刊行に当たり

2016.9.12

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

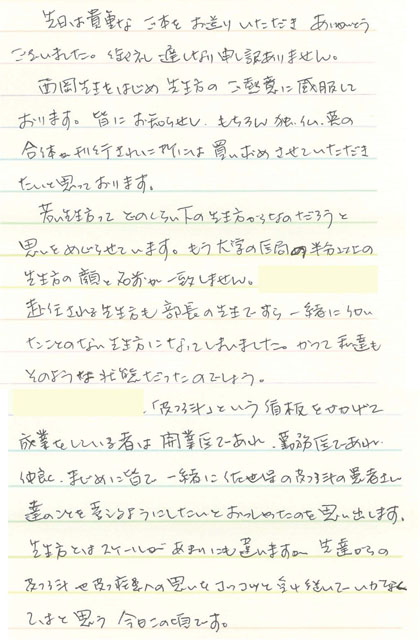

このたび西岡清先生総監修で片山、岩月、横関が編集に協力させて頂いた

「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」が刊行された。この本の刊行の意義は序文にも書かせて頂いたが昨今の若い先生方の「英語論文離れ」、やPubMedでの論文検索でよしとする風潮への警鐘の意味もあるが、もっと大きな目的は皮膚科の膨大な歴史とそこに残された先人の叡智を訪ねる事であると考える。そのことで、本当に皮膚科の好きな若い先生が一人でも多く育っていただくこと、そしてかつての我々がそうであったように、このような皮膚疾患の原著を読む事が端緒となって世代を超えた先生方と議論、討論が可能になることであり、それが本来のアカデミアの復活になればと願う次第である。

ドイツ語版はまもなく出来の予定で、時期を見て岩月先生のフランス語版と合本販売予定である。皆さんのコンセンサスが得られれば、今回、ページ数の関係で省略せざるを得なかった、臨床経過、組織所見などの詳細や英、独、仏以外の原著も追加して、合本化できればと考える。参考として西岡清先生、片山、Ryan先生の刊行の挨拶、序文、寄稿と先生方からの書評を貼付する。

先生方よりの書評(順次アップ予定、寄稿者のお名前は省かせて頂き、一部本文から削除させて頂いている)。

●素晴らしい本をお送り下さり誠に有り難うございます。誰かがやらなければならなかった仕事ですが、お忙しい先生方がそれをしてくださったことに対して、心からの敬意を表します。この本は、これからの若い人だけでなく、我々のように現役を退いた人にも大変に役立つ本だと思います。出来うれば非売品ではなく、多くの人に読まれるような形で出版されれば、もっと価値が出るように思います。思わず読みふけってしましました・

●昨日「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」が届きました。

先生とは、遊ぶだけのお付き合いの私(笑)に対して、このような立派な御本を頂戴し、恐縮の限りです。大変興味深い内容ですので、楽しみながら読ませて頂きます。

●「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」をご贈呈下さいましてありがとうございました。まさに、これは全皮膚科医必読のバイブルと思いました。必ず、抄読会で取り入れたいと思いました。貴重な書籍を下さいまして誠にありがとうございました。

●すごい本

「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」が届きました。本著の発行を考えた人、それを受け継ぎ、翻訳を担当した方々の努力に感服しています。ありがとうございました。

●西岡 清先生監修で、先生、岩月先生、横関先生の監訳の「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」(大阪大学皮膚科教室発行)を拝受致しました。

若い人達に皮膚科学の歴史を見直してもらうべきという目的で造られた本のようですが、近来見ない立派な装丁の書籍であり、 私もお贈りいただき、恐縮するとともに、感謝の申しようがありません。

開いてみると 私自身も知らなかった英米の皮膚科学の系列をゆったりと学ばせていただけるように、と作製されており、十三年前に大学を引退してから、先日は先生主宰の発汗学会で話をさせていただきましたが、段々と、学問から遠ざかる立場に置かれた感じがしていたところでもあり、毎日、楽しみにして読ませていただきます。先生のもとで、新たな皮膚科学が益々、発展することを祈念致しております。

●最近の若い先生は学会発表でもすぐにレビューを探し、原著など読んでいないようである。

●様々な疾患の原著です。臨床像の記載や経過がやはり秀逸であり、翻訳も一流の方がなさるとこうなるのかと、唸りました。最近のネットだけ調べてガイドラインに沿った治療だけを発表するだけのくだらない他人行儀な(失礼)一部の論文や学会発表は原著を読んでないのかもしれませんね(生意気ですみません)。

僕らは予々、常に原著を読むように西岡清先生に指導されたのでますますそんな思いが最近します。

●臨床像の経過の記載が楽しいよね。まるでその場にいるような記載!訳者も一流だからこそ、かつて読んだ事があるものでも新鮮ですね(⌒▽⌒)✨

●医療の先人たちの不便な時代だからこそ、しっかりモノをみようとする「ココロの目」はとても勉強になります。

●大阪大学 片山先生から、いただきました。今から、時間ができそうなのでタイムリーです。ありがとうございました。まず、profundusから読みます。

●昔、京大皮膚科では、新入局者に皮膚疾患発見ないし命名の逸話をまとめた英語の本の輪読を課していました。残念ながら著者の名前が出てきません(トホホ)。

●先日は「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」をお送りいただき誠にありがとうございました。驚嘆すべき力作で、並々ならぬ年月をかけられたものと思います。 私共の分野もこのような形で次世代に残さねばならないことが、多々ございますが何せ浅学非才でままなりません。

本当に、ありがとうございました。

●

●今日はとても素晴らしい本をお送りいただきありがとうございます。もう、面白くて一気に読みました。写真ではなくイラストとムラージュで先人の先生方の偉大さに改めて敬意を表し、さらに皮膚科学に興味を持てる本だと思いました。刊行になれば周りの先生方に勧めさせていただきます。

本当にありがとうございます。

●「英米皮膚科学の古典」、拝受いたしました。

この年齢になると尚更、心を打つ企画だと感銘いたしました。

皮膚科医人生を振り返りながら拝読させていただきます。

周りにも勧めます。ありがとうございました。

●

●

●

●

9月30日追加

●この度は「原著に学ぶ 英米皮膚科学の古典」をお送りいただ き誠にありがとうございました。 ゲッケルマンやスティーブンス・ジョンソンなど、もはや固有 名詞であったことを忘れるような方々の論文を眼にすることができるとは思ってもおりませんでした。私も、チャーク・ストラウス症候群の論 文を書いた際、原著にあたりましたが、その際、その頁だけが手垢で汚れており、自然とその頁が開いたという経験が思い出されました。この 度、この書籍をいただき、改めて原著に触れること、そして自分がその原著を読むまでに多くの医師達がその論文を読んで学んだという歴史を 実感することの大切さを認識した次第です。 ただ、先生が巻頭で書かれていますように、私も最近ではイン ターネットで引ける文献のみ読むということが多くなっております。病院図書館では、定期購読されている皮膚科書籍がなかったため、私が着 任してから「皮膚病診療」のみ購読するようになりました。それでも、昔のArchivesやBritishは少しは図書館にありますので、病院の図書館 にある文献は自分でチェックするようにしておりました。ただ身近の若い先生の言動からは、論文の原著にあたるというこ とは無駄と思っているような気がします。購読している「皮膚病診療」も目にしたことはないと思います。(ミーティングなどの際、私は 皮膚病診療を持ち歩いて、読んでいる姿をアピールしていますがあまり響いていないように思われます)。日本語文献も目にしないように なると、例えば「そうよう」をワープロで変換すると、やまいだれの「そう」は候補に出てきませんので、「掻痒」と当たり前のように電 子カルテに入力してそれに違和感を感じなくなってしまうようなことも危惧されます。このようなことは一部の医師にしか当てはまらないことかと 思っていましたが、先生の巻頭を読ませていただくと、多くの医師にそのような傾向が見られていることが認識されました。もちろん自分自身 を含めて、文献に当たる、雑誌を触る、ということを実践するべきだと改めて感じた次第です。いただいた書籍をゆっくりと拝読させていただきます。

●この度は、「英米皮膚科学の古典」を賜り、ありがとうございました。疾患の概念を最初に提唱された先人の慧眼に触れ、衝撃を受けました。普段、入手しやすい文献や孫引きに頼り、分かった様な気分になっていたことに気付かされました。オリジナリティーを重んじる世界に身を置きながら、ともすると安易な方法で得た偽物の知識で済ませてしまっていたことを恥ずかしく感じています。教室員にもぜひ読んでもらいたいと思っています。

●この度は「原著に学ぶ英米皮膚科学の古典」をご贈呈下さいましてどうもありがとうございます。恐縮の限りでございます。まず乾癬の治療の部分から拝読させて戴きましたが、今ではほとんど行われていないゲッケルマン療法の原法についてゲッケルマン本人が記述された原著の日本語訳でたいへん興味深く、また現在の乾癬の治療について改めて再考させられました。刊行になりましたら周りの先生に勧めさせていただきます。 学生さんからの嬉しいメール (^^)膚科の話の他には、特に医学における古典的教養ということを教授にお伺いしたいと考えています。最新の研究には少なからず心惹かれるものがないわけではないのですが、むしろnatureを読むよりも例えばウイリアムオスラーの著作を読む方が医学生として正しいのではないかと考えています。

●

●

●

●

平成28年9月13日

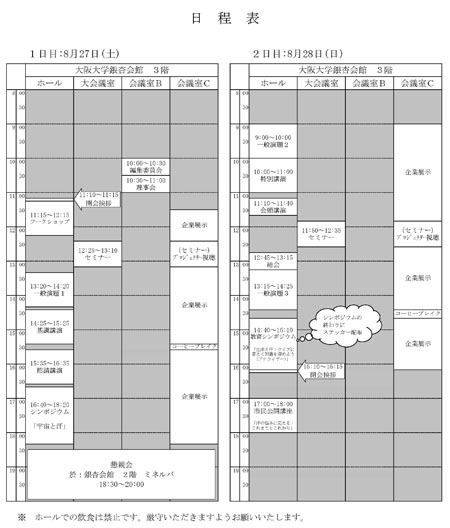

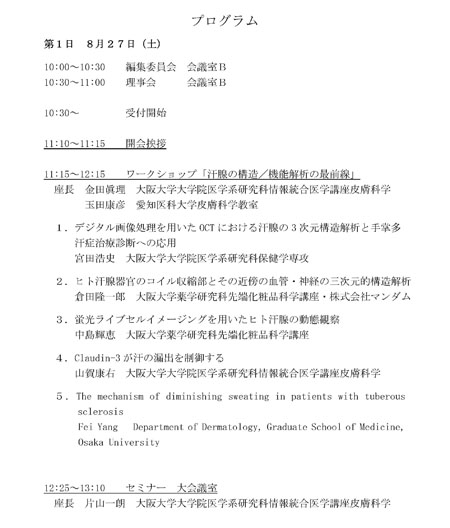

第24回日本発汗学会

第24回日本発汗学会

会長:片山一朗 大阪大学皮膚科教授

会場:大阪大学銀杏会館

会期:2016年8月27日−28

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

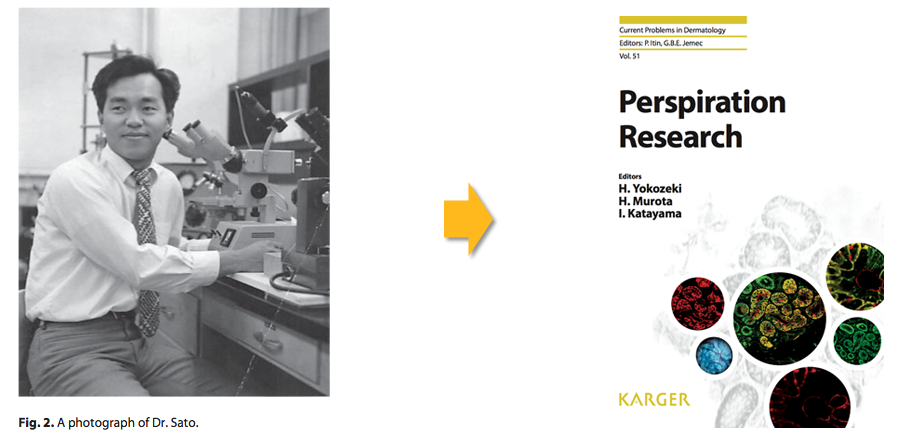

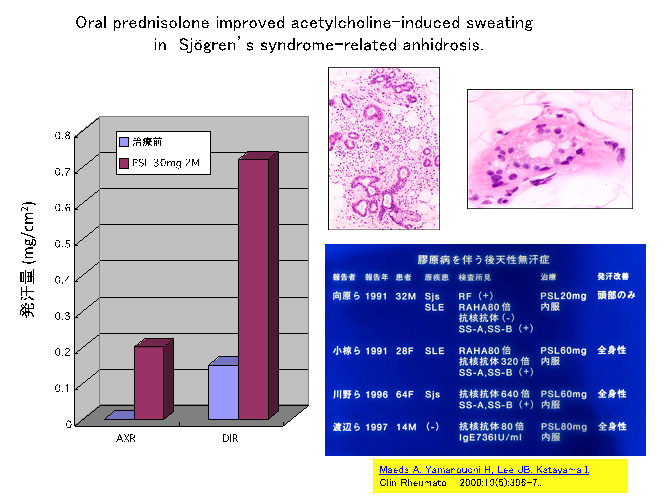

第24回日本発汗学会を2016年8月27日(土)~28日(日)の2日間、大阪大学銀杏会館にて開催させて頂いた。この学会は基礎・臨床・企業研究者が集い、汗に関する最新の研究成果や症例報告を発表し、活発な討論が飛び交うユニークな学会で多くの事務局長の室田先生を中心に教室関係者のサポートで準備を進め、無事に終了した。ご協力頂いた方には心よりお礼を申し上げたい。

我が国における、汗の研究は日本の発汗研究の創始者である名古屋大学の 久野寧先生とその門下生の方々、皮膚科では東京医科歯科大学皮膚科の横関博雄先生が留学されていたアイオワ大学の故佐藤賢三先生の単一汗腺の単離に基づく膨大な仕事を中心に発展してきた。私自身は30年程前からシェーグレン症候群、そしてアトピー性皮膚炎での発汗異常に興味を持ち、研究を継続してきたが会頭講演では、その一部を紹介させて頂いた。シェーグレン症候群は外分泌腺が障害される自己免疫疾患で、涙腺、唾液腺、尿細管などに加え、汗腺も障害されるが、発汗機能異常は診断基準には無く、今後、発汗機能検査も是非、診断に用いられるような努力が必要と考える。昨年1月から指定難病にもなり、またSEKIKENという会社から簡易型の発汗測定器も販売され、発汗機能検査が自律期神経機能検査として保険収載されており、あとは他の外分機能検査との比較や測定感度、重症度との相関などの検討を公表して行く必要があるかと考える。またアトピー性皮膚炎と合併することもあり、その場合、湿疹病変に加え、乾燥肌や皮膚のアミロイドーシスなどがより強く現れることを報告している。室田先生が中心となり進めているアトピー性皮膚炎の発汗機能やカユミの研究はOCTや2光子顕微鏡、マウスなどのMRI解析など驚くほど研究ツールが進んでいる。やれば驚くような、面白いデータが次々とでてくるようで、皮膚、そしてまた汗腺というメインストリームからはやや外れた研究対象ではあるが、逆にそこからの発見が今後,他の分野にも応用されて行く可能性があると私は考えており、若い先生にはどんどんこの古くて新しい研究領域に参入して頂きたい。20年ほど前に長崎大学に教授として赴任したおり、当時熱帯学研究所の所長をされていた久野先生門下の小坂光男先生からは恒温室の使用と当時としては画期的なQSART法を教えて頂いた。初めてアトピー性皮膚炎の発汗異常を定量的に解析することができ、論文として報告し、大阪大学に異動後も研究を継続している。学会中に久しぶりにお会いした保健学科の近江教授にはOCTのマウスへの応用で、ずいぶんとお世話になり、汗腺の4次元的な解析への道を拓いて頂いた。このように機器の進歩や新しい研究技術の開発は驚くべきスピードで進んでおり、本当に心からわくわくする、面白い時代に研究生活を送れることに改めて感謝する。特別講演でお話頂いた大阪大学の蛋白研の関口教授の細胞外真トリックスの研究でもラミニン511E8フィラグメントなどがiPS細胞の培養の進歩に貢献しているという話や、汗腺にいることが明らかになった幹細胞からの汗腺再生など夢のある話を伺うことができた。さらにJAXAの古川飛行士をゲストスピーカーとしてお招きしたシンポジウム「宇宙と汗」は普段あまり聞けないような宇宙空間での日常生活や汗の処理、そして、下着の開発の話など今後皮膚科の医者も参入できそうな話題が印象に残った。仙台から参加頂いた東北大学名誉教授の田上八朗先生は、皮膚の角層機能の定量的な測定機器の開発とその応用で大変有名な方で、以前からご指導頂いている。今回も先生ご自身の大藤真京大名誉教授との研究史秘話、Kligman教授との研究裏話を聞かせて頂いた。また高齢者の皮膚は予想以上にバリアがしっかりしていること、発汗障害のみでは皮膚の乾燥肌は生じず、同時に皮脂の分泌低下や加齢に伴うフィラグリンなどの産生低下が複合的に関与するという,マウスモデルで明らかになってきたことを、先生がご自身で人の皮膚を用いて証明されてきた結果を示された。大阪大学からは、室田先生が2光子顕微解析による新しい発汗機能解析の成果を中心に講演された。また山賀君は汗腺、汗管のタイトジャンクション蛋白の発現様式を検討され、アトピー性皮膚炎で真皮内導管のClaudin 3の発現低下が見られ、汗の漏出が観察されること、そのノックアウトで同様の現象が見られることを綺麗に証明された。今後このような現象が他の外分泌腺でも後天的に生じうるのか、もし生じるとしたら、どのような症状が出現するのかなど興味深い。小野先生は汗のメタボローム解析を核磁気共鳴法で解析され、発汗低下の見られるアトピー性皮膚炎患者では汗中にグルコースが排泄されていること,糖輸送に関わるSGLUT2の発現、分布異常があることを報告された。これは発汗に要するエネルギー消費の問題と関わるほかに、皮表常在菌成分の汗への混入など消化管や上気道など、外界と繋がる線組織での微生物との共存を考えるときに重要な問題になることが予想され、さらなる研究の展開を願いたい。楊飛先生は結節性硬化症白班部で見られる発汗低下に汗腺筋上皮細胞でのある物質の沈着が原因ではとの電顕的な観察結果を患者,およびTSC1,2のノックダウンマウスで証明し、報告された。mTORの発現亢進により結節性硬化症では血管線維腫やLAMなどの腫瘍性病変や,白班などが見られ、それらにラパマイシンが効果を示すことを報告されているが、逆に掌蹠多汗症にラパマイシン外用が効果を示すとうい結果を得ており、その結果が期待される。後天性全身性無汗症AIGAで血中CEAの上昇が見られることが最近旭川医大皮膚科から報告され,注目されているが、信州大、埼玉医大から同様の報告があり,分泌部の暗細胞の減少が関与している可能性が報告された。その他、スポーツ医学での発汗機能解析、新しいスポーツウェアへの応用、発汗機能の性差、年齢差、人種差など興味深い演題が多く、久しぶりに頭がリフレッシュされた。日本発汗学会は 会員が180名くらいの比較的小規模な学会で、その分、基礎、臨床のエキスパートの先生が参加される非常に密度の濃い学会である。ただここ数年、臨床、基礎また研究分野を問わず若手の研究者の減少や海外留学を希望する方の数が下降線を辿っており、先に述べたように今後、非常にユニークでかつ未来の生活に直結するような研究の進展が予測され、かつての久野先生や佐藤先生がそうであったように、若い先生にはその柔軟な発想で新しい世界を切り開いて頂きたい。下の教本は9月末にKarger社から出版予定の皮膚科の研究者を中心に横関先生、室田先生等とともに編集したもので、

現時点での発汗研究と臨床でのトピックスを取り纏めている。一度また手にとってご覧になればと思い佐藤賢三先生の一番輝いておられた頃の写真ともに紹介する。

平成28年9月3日

三嶋豊先生と白斑研究

三嶋豊先生と白斑研究

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

本年8月3日、日本色素細胞学会の初代会長で神戸大学皮膚科名誉教授三嶋豊先生がご逝去された。三嶋先生は、日本色素細胞学会の基礎を作り上げられたお一人として日本における色素細胞研究の発展に多大な貢献をされ、国際色素細胞学会でも活躍された。下記に示すような多くの国際的な賞を受賞されている。

○ 1960 デトロイト皮膚科学会賞

○ 1962 シカゴ皮膚科学会賞

○ 1964 アメリカ皮膚科学会第1位賞

○ 1973 三越学会賞

○ 1984 ヘルマン・ピンカス記念講演者賞

○ 1985 清寺真教授記念賞

○ 1985 日本臨床電子顕微鏡学会安澄記念賞

○ 1990 兵庫県科学賞

○ 1990 国際色素細胞学会 Myron Gordon Award

研修医の頃、地方会の最前列に座られ、その当時は多分許されていたパイプの似合う、オーラに包まれた教授として、また発表される皮膚腫瘍などの病理所見の解釈で徹底的に発表者を教育される姿が強い印象に残っており、佐野榮春大阪大学教授、坂本邦樹奈良医大教授、相模成一郎兵庫医大教授などの先生共々当時の大阪地方会の名物教授でもあった。三嶋先生は黒色腫に関して多くの研究成果を公表され、常に臨床的な観察と研究をフィードバックされながら退官後も研究を継続されたことは多くの黒色腫研究者が知る所で、ボロンを用いた熱中性子補足療法は今も臨床研究が継続されている。ここ数年の免疫チェックポイント阻害薬による黒色腫に対する劇的な治療効果は是非ご自身の眼で確かめられたかったと思う。私は皮膚の免疫アレルギーの研究がテーマであり、親しくお話頂く機会は無かったが、遺伝子治療学の金田安史教授の開発されたHVJによる黒色腫治療の研究にも興味を持って頂いた事や、厚労省の班研究で白斑の治療ガイドラインを作成する過程で、白斑の病態研究を開始したことがキッカケで三嶋先生からご指導を受ける事になった。私自身、白斑には研修医の頃から興味があり、三嶋先生の記載されたαデンドリテック細胞(メラノーソム、バーベック顆粒を持たない樹状細胞)が白斑の基底層で増加しているとの知見を三嶋先生執筆の尋常性白斑という教本で知っていたが、その本態が何であるかを知りたいと考えていた。班研究の過程で、CD1a陽性のランゲルハンス細胞が白斑の病変部基底層で増加、活性化していることを見いだし、報告したことや結節硬化症での白斑の病因論などを教室主催のセミナーで講演頂き、色々な事を教えて頂いた。

αデンドリテック細胞とは逆にメラノーソム、バーベック顆粒両方を持つ樹状細胞の存在も他の研究者からの報告がある。60年代の大阪大学の堀木などが報告したランゲルハンス細胞メラノサイト由来説は玉置らのランゲルハンス細胞が骨髄に由来するというNatureの論文で否定はされたが、逆にメラノサイトの前駆細胞が骨髄に存在する可能性やランゲルハンス細胞自体がメラノソームを貪食する可能性も考えられており、我々の研究室でも白斑の病因論におけるランゲルハンス細胞あるいはαデンドリテック細胞の役割の再検討を行っている。教室の大先輩の堀木学先生の美しい電顕写真からの仮説を下に、大学院生の揚飛先生が2抗体の免疫電顕や3カラーの免疫染色の解析、さらに培養系の研究で面白い現象を見いだされている。HE染色では一見、組織学的な特徴の見えない白斑ではあるが、そこに新たな画像解析法や3種、4種の色素標識蛍光抗体を用いた解析で白斑部を観察すると、驚くような細胞間あるいは組織間のクロストーク像が現れ、新たな白斑の病因論が見えてくる。私自身、皮膚科の研究のトレンドの移り変わりには興味があるが、1950年代から60年代の初頭は清寺先生や三嶋先生、Ken Hashimotoなど電子顕微鏡を用いた形態学とDOPA反応などの生化学的な手法を用いて皮膚の細胞機能の研究や皮膚疾患での動態研究が大きく発展した。70年代の免疫学、分子生物学が爆発的に発展した頃は多くの若い研究者が新しい発見を求めて米国に留学した時期でもある。21世紀の現在、研究のトレンドはiPS細胞の臨床応用や次世代シークエンサーによる疾患発症責任遺伝子の同定、2光子顕微鏡などによる4次元組織解析、Optogenetics、Gene editionなどであるが、研究のための研究になりつつあり、高額な治療薬の後追い実験などが主になり、臨床発のオリジナルな研究が激減している現状を危ぶむ声もある。新しい解析技術や方法論を創り出す事が究極のサイエンスであり、それが研究のモチベーションとなるが、臨床の教室で可能な研究をどう進めて行くかは、やはり疾患を診断し、治療していく現場の医師が解決したい問題点を明らかにし、より良い治療を難治性の患者に提供していくことが最も重要と考える。その意味で三嶋先生は生涯を白斑と黒色腫の治療開発にかけられた先生であり、我々もまた最新の解析技術を用い、創薬に繋がるオリジナルな日本発の研究を創り出して行きたい。

合掌

平成28年8月9日

植木宏明先生の思い出

植木宏明先生の思い出

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

川崎医大元学長、名誉教授であった植木宏明先生が平成28年5月11日ご逝去された。また7月16日には植木先生を偲ぶ会が倉敷市で執り行われた。岡山大学の岩月啓氏先生からのご連絡では、生前植木先生と親交の深かった、皮膚科の先生方も参列されていたそうである。私自身は植木先生とは北里大学に赴任後から西山先生の紹介を頂き、皮膚脈管膠原病研究会で長年に亘りご指導を頂いた。植木先生との思い出はたくさんあるが、やはり日独皮膚科医学会でドレスデン、マールブルク、日本では横浜、奈良、長崎でご一緒させ頂き、いろいろなことを教えていただいたことが記憶に残っている。

1999年Happle教授が開催されたマールブルクでのライン川下り時のスナップ

(左から西岡清東京医科歯科大名誉教授、植木先生、片山

マールブルクでHapple教授が会頭を務められた時のライン川下りの船中で開催されたセミナーで、ドイツ語で講演された時にはその流暢なドイツ語に驚かされた。特に私が北里大学でシェーグレン症候群の皮膚症状に興味を持ち、紅斑、紫斑や口唇小唾液腺生検などで、LEとの違いや血管炎、乾燥症状の評価などよく議論させていただいた。その当時、環状紅斑はSCLEとしてLEの皮膚症状と考えられており、ドイツでもシェーグレン症候群は全く考慮されていなかったが植木先生はあきらかにLEとは異なる病態であるとして、Hautarztにも、総説を発表され、私の考えを支持していただいた。その後ドイツのミュンヘン大学からもビルマ人のシェーグレン症候群患者に生じた環状紅斑の報告がヨーロッパ圏から初めて発表された時は植木先生のお力と感謝した記憶がある。その縁で皮膚病診療のシェーグレン症候群の特集号を作っていただき(貼付1)

、総説を執筆させて頂いたのも私の皮膚科医人生の中では大きな出来事であった(貼付2)

植木先生は皮膚における免疫複合体の研究のパイオニアでSLEや血管炎、自己免疫水疱症の研究で大きな業績を上げられたが、お人柄通り非常に気さくでわけ隔てのない先生でいつも若い人との議論を楽しんでおられた。川崎医大の学長になられてからもよく声をかけて頂いた。特に皮膚脈管膠原病研究会では、西山茂夫先生、西岡清先生、西川武二先生、神崎保先生などとともに最前列に陣取られ、厳しい質問やコメントを頂いたもので、今、思い返しても、考えられないような豊饒な時間を共有させていただいたことに深く感謝したい。

2002年長崎で片山がポストコングレス学会を開催した時のスナップ

-長崎大学ポンペ会館にて-

2002年長崎で片山がポストコングレス学会を開催した時のスナップ

(左から植木先生、二人おいてドレスデン大学Moeurer教授、マールブルク大学Happle 教授)

-長崎グラーバー園にて-

最後にご一緒の仕事をさせていただいたのはVisual Dermatologyでケブネル現象の特集を組まれた時で、私にも声をかけて頂き、ヒトアジュバント病を書かせていただいた。昨年、佐野榮春先生がご逝去されたが、植木先生も佐野先生同様大人の風格の漂う本当に教授と呼ぶにふさわしい方で、サイエンスと臨床のバランスが取れ、またユーモアに溢れた私の理想とする先生でした。長い間のご指導、本当にありがとうございました。

合掌

平成28年8月1日

私の一冊 立花隆「宇宙からの帰還」

私の一冊

立花隆「宇宙からの帰還」

日本医事新報 2016.No 4806 pp77

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

デジタル皮膚科医とアナログ皮膚科学

デジタル皮膚科医とアナログ皮膚科学

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

私が教授を務めていた長崎大学の皮膚科の同門会誌は、今年で34号の発刊となるが、第一号よりその編集方針は変わらず、当初より編集に当たられた野北通夫名誉教授の手作りの匂いが今でも残っており、最近は宇谷教授の巻頭言を読むことを楽しみにしている。

今年届いた、最新号のページを捲っていると、タイトルのデジタル皮膚科医に関するN先生の随筆が眼に留まった。K大学のK教授が書かれた記事からの引用という事で、最近の皮膚科学はアナログ的な形態学よりは数値化されたデータに基づくデジタル的な診断が主流になりつつあり、それが先生のご専門領域の縮小化に繋がっているのではという考察である。これは先に、コラムにも書いたAI皮膚科医の話にも繋がるが、将来的にはAIは皮膚科医の形態学的診断能力を軽く超えるようになると予測されている。またN先生の領域に関わらず、皮膚の病理診断学や基礎医学研究などの手法が今アナログからデジタルの世界に大きく変貌しつあり、結果として、アナログ時代の教育を受けた皮膚科医とデジタルしか知らない若い皮膚科医の間に大きな診断的な基盤のずれが生じつつあると考える。こういったことは皮膚科の臨床ではEBMやGLの普及と治療アルゴリズムという形で専門医でなくても診断や治療が可能になりつつある現状を反映しているし、生物製剤、免疫チェックポイント阻害薬の登場による画期的な治療効果はその傾向に拍車をかけているが、診断基準にあてはまらない病態をどう診断し、どう治療して行くかの答えはない。また皮膚疾患はその臨床的な表現が非常に類似しているが、病態、病因は全く事なる「似た者同士の疾患」も多い。重要な事はマクロ、ミクロに関わらず、その疾患がその患者でなぜ、そしてどのような機序で生じたかを考え、鑑別をしっかり考え、最も適切な治療をしていく(あるいは治療しない)決断を下せるか否かであると考える。(AI皮膚科医が治療をしないという選択肢を下せるようになるかは興味があるが、、、、)。基礎においてもアナログ的な解析研究から、高額のデジタル分析器機、試薬の使用や短時間でのマス解析が可能な時代になりつつあり、其の負の部分がSTAP細胞などの問題となって現れている。また先日K大学のA教授と話をしたおり、今後、入院患者を診療できない女性皮膚科医が診療の中心になる時代、どう皮膚科学を継承して行くかの議論になった。先行する米国などの現状を仄聞する限り、皮膚科の重症患者は少数の優秀な皮膚科コンサルタント医が内科、外科に入院した患者の治療方針を決めて行くそうである。そこではEBMと診断アルゴリズムに基づいた医療が行われ、治療は保険会社が加入している保険の種類で決めるそうで、それ以外の高価な治療は自由診療になるそうである。診断がつかない場合、病理や腫瘍医、あるいはリウマチ医など専門医が参加して治療方針を決めて行く。しかしそこから漏れていく、本当に解決すべき重要な問題点が積み残されていくことが危惧されるし、EBMに乏しい最新医療が大手を振って行われるリスクも日々報道されている。

平成28年7月掲載

第48回日本結合織学会

第48回日本結合織学会

平成28年6月24日-25日

会頭:宇谷厚志(長崎大学皮膚科教授)

会場:良順会館(長崎)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

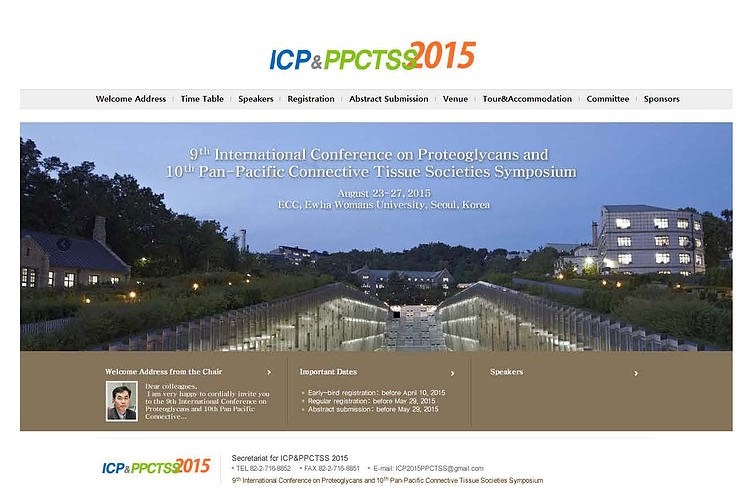

昨年の第67回日本皮膚科学会西部支部総会を会頭として無事終えられた、宇谷厚志長崎大学皮膚科教授が開催された第48回日本結合織学会に参加した。本学会は私が人間的にも、皮膚科医としても心より尊敬する佐野榮春大阪大学皮膚科名誉教授や新海浤千葉大皮膚科名誉教授が関与された学会で、昨年からはマトリックス研究会と発展的統合化されたそうである。(Japanese society for matrix biology and medicine)。私も日本結合織学会の評議員だが、ここ数年以上参加をしていない。ただ、昨年ソウルで開催されたSister society?の9th International Conference on Proteoglycans and 10th Pan-Pacific Connective Tissue Societies Symposiumに招待され、教室の先生方と参加したが、いづれも学会の合同化と皮膚科医の参加が非常に少なくなっているのが印象に残った。私が理事、世話人を務める日本色素細胞学会や日本発汗学会、痒み研究会でも皮膚科の参加者、特に若い研究者が減少し、学会の維持、生き残りに皆さん尽力されているが、なかなか難しい現状である。今回の学会では若い先生方を惹き付けるためのOne minute presentationや若手フォーラム、マイスターレクチャーなどが企画されており、長崎大学皮膚科の若手の頑張りが眼についた。宇谷先生自身、会頭挨拶で以下のように述べられている。

「私は1984年頃大学院時代にマトリックス研究会(コラーゲン研究会)の阿蘇山での会に参加させて頂いたのが初めてでした。その後は、臨床病院に勤務し そのまま留学したため、10年近くブランクが出来てしまいました。帰国後千葉大学皮膚科(新海先生)に就職した1990年代後半からは、毎年結合組織学会 に参加させて頂いていますが、基礎の先生に恥ずかしくない内容を発表したい気持ちで参加してきました。私には専門科の先生と同じレベルで discussionができることは楽しさに、また全く思いつかない側面からの指摘は心地よい良い刺激となっています。このような臨床と基礎の研究者が集うハイブリッド型学会は皮膚科でも数えるほどになりましたが、その意義は非常に大きいです。日頃の解けない疑問を専門科の先生、実験に詳しそうな大学院生に聞く良い機会と思います。以下省略」。是非皮膚科の若い先生方も、宇谷先生の考えられるコンセプトをもう一度考え、研究を行って頂きたいと思う。教室からは院生の小紫先生がモデルマウスを用いた間葉系骨髄幹細胞による強皮症の治療の試みを発表した。あとでF教授から、臨床応用が期待できる研究で、その成果が楽しみとのコメントを頂いた。小紫先生のさらなる頑張りを期待している。

口演する小紫先生

最後に過去の日本結合織学会の会頭(pdf)を記録しておく。

第115回日本皮膚科学会総会

第115回日本皮膚科学会総会

会頭 中川秀巳 東京慈恵会医科大学皮膚科教授

会場 京都国際会議場

会期 2016年6月3日〜6月5日

テーマ —Never Ending Dermatology〜発展し続ける皮膚科学〜

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

(画像:会頭講演とテーマ)

講演、演題については、私自身、今回委員会、会議、座長が多く、聞きたい演題がフォローできず残念であった。教育講演では、「発汗異常と皮膚疾患-知らないと冷汗かきますよー」での、川崎医大川崎病院の青山裕美先生の「痒疹に対するヘパリン類似物質外用の効果」を興味深く拝聴した。軟膏よりクリームが効果のあること、たっぷり外用することで、ストロンゲストクラスのステロイドが無効であった多数の改善例を紹介された。ラップなどの保湿作用だけでは改善せず、またフロアからの質問で軟膏よりクリームが有効の理由じゃ現時点では不明との答えであったが、クリーム中に含まれる成分のチモールなどの効果なども考える必要があるかと聞きながら考えた。またこれも驚いた報告で、アミロイド苔癬に効果があった例を紹介された。座長の塩原先生のコメントでは外用開始後1W位で組織学的な炎症反応を認め、その後アミロイド沈着も消失するようである。我々も以前トコレチナート軟膏がアミロイド苔癬に効く例を報告したが、同様に一過性の炎症反応を認めた。 (Terao M1, Nishida K, Murota H, Katayama I. Clinical effect of tocoretinate on lichen and macular amyloidosis. J Dermatol. 2011 .38(2):179-84.、昨今、スポンサードシンポやセミナーはメーカの意向が強く反映されるようになり、興味を引く発表が減ったが、今回は若手の登用が多く、好評であった。また従来無かった学際的なシンポも私が担当した「痛みと痒みを解き明かす」やノーベル賞受賞者の大村智先生の講演など7つの特別企画が組まれ、来年以降の総会でも同様の企画の継続を御願いしたくなるような興味深い講演が目白押しであった。

またポスター賞の中でWilliam Epstein賞を教室の加藤健一先生が受賞された。この賞はUCSFの教授で日本とも親交の深かったEpstein教授のご寄附によるもので、過去以下の4人が受賞されている。

第111回総会 江崎仁一先生 (九州大学)

第112回総会 平郡真記子先生(広島大学)

第113回総会 稲葉豊先生 (和歌山医科大学)

第114回総会 三宅智子先生 (岡山大学)

第115回総会 加藤健一先生 (大阪大学)

(島田理事長から賞状を授与される加藤先生)

← 片山 フィギュア

第1回東アジア白斑会議East Asia Vitiligo Society, EAVA

The 7th Annual Meeting of Korean Society of Vitiligo

The 1st Meeting of East Asia Vitiligo Association

Venue: Severance Hospital YUHS, Seoul

President: Seung Chul Lee

Prof. & Chairman Department of Dermatology

Chonnam National University,Gwangju, Korea

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

第1回東アジア白斑会議 (East Asia Vitiligo Society, EAVA)が全南大学皮膚科の李承哲教授を会頭としてソウル市で開催され、大阪大学からは片山および壽、楊怜悧、楊飛先生が参加した。

全南大学Lee教授のOpening remarks

私は招待され、「Breakdown of skin homeostasis in the pathogenesis of autoimmune vitiligo」というタイトルで講演した。今、我々が検討している、自然免疫系のNALP1遺伝子の多型による自己免疫性の白斑の発症機序に関し、IL17Aを介するPro inflammatory cytokineの関与、樹状細胞の活性化、そしてロドデノール白斑患者で見られるAutophagyの機能異常の関連性を講演した。

同行した3人の先生方の仕事を現時点で纏めたが、さらに発展した形で論文にできればと考えている。日本からはコロラド大学のSpritz教授のラボに留学され、自己免疫性白斑とClass 1, Class 2 遺伝子のSNP解析で自然免疫系と白斑の発症リスクに関する素晴らしい研究をされた山形大学の林昌浩先生、鈴木民夫教授、そして開業の立場ながら白斑治療に命をかけておられる大阪市の芝田孝一先生が参加されていた。この会は2014年に済州島で開催された第3回東アジア皮膚科学会時に、今回の会頭の全南大学皮膚科教授の李先生、釜山の東亜大学皮膚科教授の金先生などから韓国、日本、台湾、中国の4カ国で東アジア白斑会議を設立しようとの提案があり、第一回のKickoff meetingの開催に至った。アジアからは台湾高雄大学の藍教授、上海復旦大学の Leihong Flora Xiang教授が招待講演を、またソウルで開業されている韓先生、東国大学の李教授が講演された。また合わせて第7回韓国白斑学会が開催された。韓国では白斑学会の会員は200名以上おられるとのことで、特に光線療法の中でエキシマレーザーが盛んとのことであった。一般演題はなく、教育講演が主体で、先ずこの一年間の基礎、臨床のトピックスをそれぞれ一名の先生が国際誌から取り上げ、丁寧に解説された。白斑研究の進歩を短時間で理解することができ、日本でも是非取り入れたい企画プログラムである。それ以外の6つの教育講演は全て、臨床が主体の講演であり、白斑診療に力を入れている韓国の開業の先生からの質問があいつでいた。日本で近年、施行件数が増えているエキシマライトは韓国では保険がエキシマレーザーのみ認可されており、その器機管理や高額な値段が日本では受け入れにくいようで、台湾では、エキシマランプ治療が国立大学しか認められておらず、また施行回数が10回までと決められており、各国での事情があり、またConsensusを得る必要があると感じた。

ソウルで開業されている前々韓国白斑学会会長の韓先生の挨拶

手前は前会長の東国大学の李教授

いづれにせよ、白斑の研究、臨床、美容ともに東アジ諸国の韓国、台湾、中国は大変Activeで若い医師の参加も多く、日本でも活発な活動を展開していく必要性を感じた。次回の第2回大会は2018年に私が会頭を務めることになり、大阪で開催する予定である。今後EAVAのHPが立ちあがるまでは、日本色素細胞学会のHPに最新情報をアップさせて頂く予定である。

設立メンバーの先生方と

平成28年4月掲載

第32回日本臨床皮膚科医会・臨床学術大会

第32回日本臨床皮膚科医会・臨床学術大会

2016年4月23日〜24日

会頭: 佐藤 淳

会場: 岡山コンベンションセンター

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

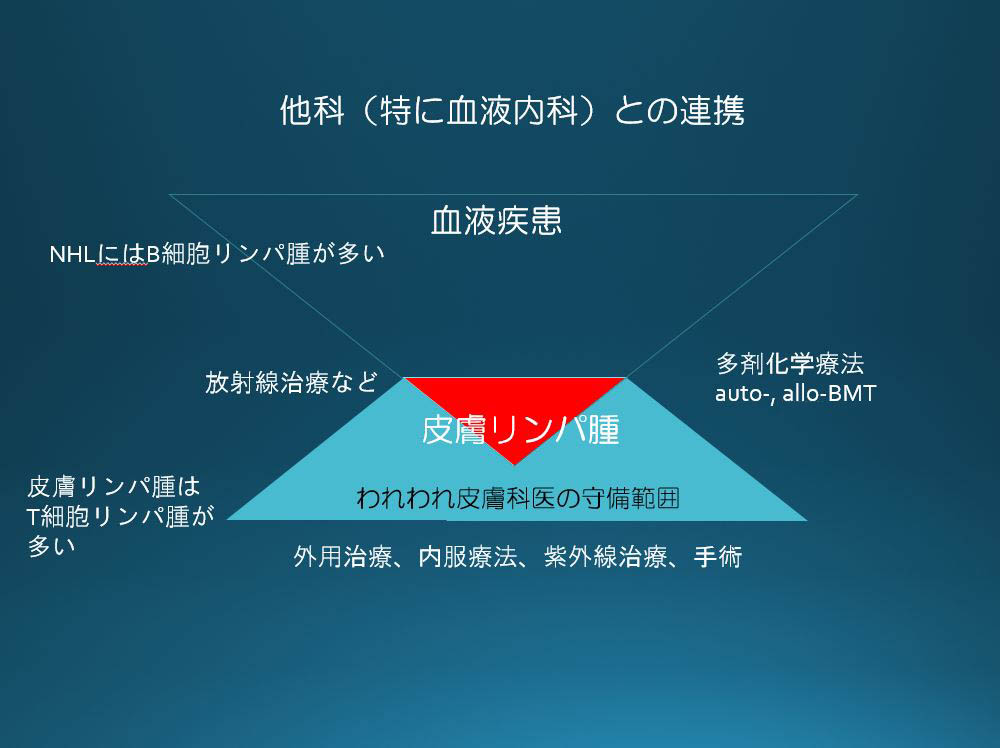

私が担当したDerma Live 2「皮膚科医の眼の値段2016年:見逃しやすい皮膚腫瘍」は共同座長の和歌山医大の山本有紀先生にイントロダクションを担当して頂き、次いで福島医大の山本俊幸先生に「赤い結節、黄色い結節」、大阪市の谷守先生に「リンパ腫」、大阪大学の種村篤先生に「黒い結節」を講演して頂いた。特に谷先生は長年大阪大学医学部皮膚科学教室で担当された悪性リンパ腫患者の臨床を騙し絵を例にとり、一面的な見方の危険性を強調された。近年アトピー性皮膚炎や乾癬の治療経過中に悪性腫瘍やリンパ腫が出現する例が報告されているが、谷先生は慢性の患者さんでは必ず全身の皮疹を観察し、異常な皮膚表現のさらに異常な皮疹が見られる場合には必ず生検をすることの重要性を指摘された。

リンパ腫診療における他科との連携 (谷先生)

翌日は「そうだったのか!!この皮膚病変〜以外な原因、病理、合併症」(座長:浅井俊也、山本俊幸先生)で日本医大の安斎眞一先生の「〜以外な皮膚病理」を拝聴した。二種以上の腫瘍が一つの切片に現れるCollision tumorは参考になった。また臨床的には定型的な結節性痒疹で組織学的にEosinophilic spongiosisやVacuolar degenerationがあり、通常の痒疹反応とは異なった像を呈した症例を提示された。その時は主治医がDIFをオーダーしており最終的にPemphigoid nodulariisと診断されたそうである。このタイプはBP180抗体価が比較的低いそうである。私自身痒疹は興味がある疾患で、このタイプではIgEクラスのBP180抗体がでやすいのか、また発症に好塩基球(防衛医大佐藤教授 Hashimoto T et al. J Immunol 2015)が関与しているのか質問したが、今後検討したいとのことであった。Listen to neighbors 4「今知っておきたい感染症の最新の話題」で、岡山大学の山崎修先生は最近、市中感染型MRSA感染症でPanton Valentine 型のロイコシジン産生菌が増加し、基礎疾患のない健常者間で深部の皮膚感染症を繰り返す事が問題になっていることを講演された。我々はMSSAが証明され、両親、患児、妹の家族内で癤症を繰り返す症例を経験しており、その対策をお聞きしたが、なかなか有効なものはないとのことであった。

本学会は企画が大変すぐれ、ユニークな構成であり、参加された先生方も 十分満足されたことと考える。なおポスター賞に林美沙先生の「爪乾癬と関節症性乾癬に対する超音波検査の有用性」が選ばれ、懇親会の席で表彰された。特に乾癬の爪病変の病因を関節エコー所見で分類され、光線療法、外用療法さらに今後の生物製剤の適応を考える上で大変有益な臨床研究であり、高い評価を得られると考える。

林先生、江藤先生(東京逓信病院皮膚科部長)と懇親会にて

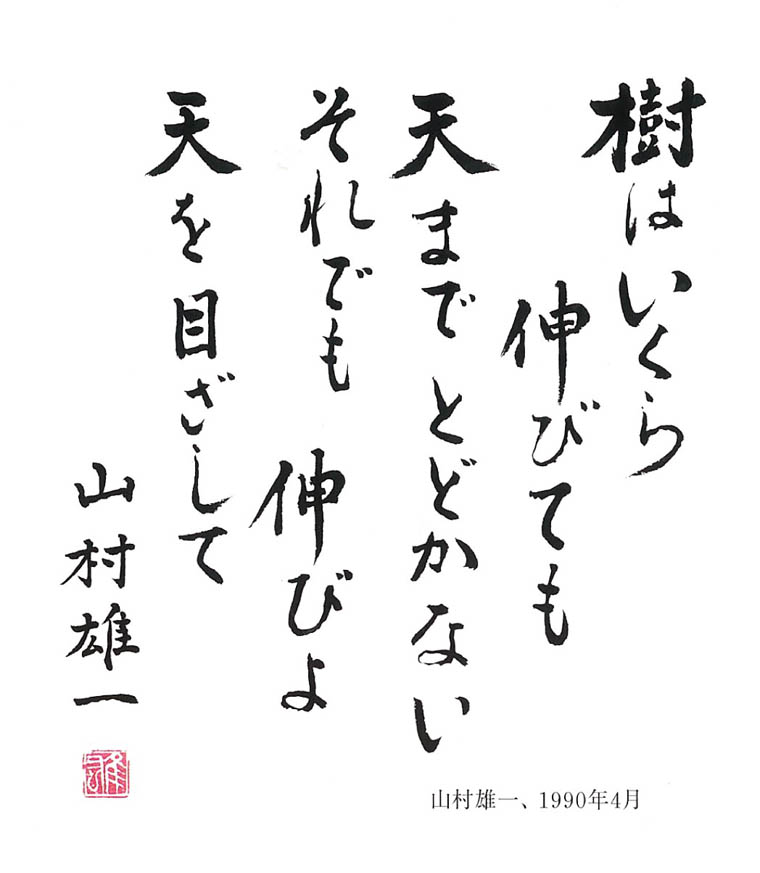

2016年、新人歓迎会。「考え、想い、創造する」

2016年、新人歓迎会。「考え、想い、創造する」

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

今年も、新しく皮膚科学を生涯の職業とされる先生方を迎える季節となりました。2004年にスーパーローテートシステムが導入され、来年からは先行きは不透明ですが、後期研修医制度の開始にともなう研修プログラム作成が基盤18学会で進行しています。今年は7名の方が大阪大学皮膚科と、その関連施設で研修を開始されることになっており、4月6日、歓迎会を銀杏会館で開きました。教室、関連施設に、新しい活力をもたらして頂けるかと期待しています。

先に述べた最近の大きなニュースとして人工知能(Artificial intelligence)が絶対勝てないと考えられてきたプロの棋士を敗ったという記事がありました。クローン人間、宇宙エレベーター、ロボットなど次々とSFの世界が現実化しつつあり、その中で日本では手塚治虫、星新一、海外ではフランス、ナント市で生まれたジュール・ベルヌが彼の作品の中で予測した事の多くが実現しています。特にベルヌは「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」という有名な言葉を残し、世界中の少年少女に夢と希望を与えました。同様に、元大阪大学総長の山村雄一先生が残された、「-夢みて行い,考えて祈る-」は多くの若い医学者に研究する事の厳しさと、面白さを伝えています。

今年、新たに皮膚科医の道を選ばれた先生は、大きく制度の変わる時期の中での選択でもあり、時代の流れを肌で感じ、皮膚科医として生涯をかけられる病態、疾患を見つけ、楽しい皮膚医生活を送って欲しいと心から思います。難治性の皮膚疾患はまだまだ多く残されており、立体画像の送信などの進歩が予想される人工知能医に負けない、人にしかできない技量を持つ皮膚科医として、臨床であれ、研究であれ、考え、想い、そして何かを創り出して頂く事を願って、歓迎の言葉とします。

新人と大学スタッフ 2016.4.6

人工知能(AI)と皮膚病診断

人工知能(AI)と皮膚病診断

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

先日「ヒフミル君」という、ウェッブ上で皮膚疾患の診断を行うアプリが広まっていることを聞く機会があった。その時の議論で、このような画像診断やウエッブ治療の可能性に関しては今後、国の政策医療として進められる事も予測されており、その裏付けとして人工知能(AI)が今まで不可能と考えられていたプロの棋士に勝ったという報道がさらに拍車をかけるのではと思うのは私だけではないと考える。実際、「メミル君」という眼科用アプリも利用が増えているようで、いづれも開業医への影響を懸念する声を聞く。他方、学会などが中心になり、本当の皮膚科専門医が対応すれば、皮膚科医不在の離島やマンパワーの不足する地域への強力なサポート体制を構築できるという意見もある。実際、今のネット通信技術の進歩は立体画像や匂い、香りなども送受信可能な日が近い事を予測させる。また病理画像やダーモスコピーなどもその解析ソフトの進歩と合わせ、ある程度の皮膚疾患の診断や治療に応用が可能になるかと考える。このような技術の進展に呼応するように、診断ガイドラインとアルゴリズムが多くの皮膚疾患でも作成され、患者情報の入力により診断が可能になりつつある。特に乾癬のバイオ治療や黒色腫の免疫チェックポイント阻害薬が極めて有効であるエビデンスが集積しつつある現在、診断さえつけば、後はウエッブ上で指示を出す事も可能になりそうな時代になった。チャペルヒル分類を下に作成されている皮膚の血管炎の診断アルゴリズムを例に取ると、先ず抗体や免疫グロブリン、クリオグロブリンなどの検査結果から診断プロセスが進み、それらに合致しない場合、炎症の深さで皮膚白血球破砕性血管炎と皮膚動脈炎の2つに分けられるらしい。うまく機能すれば

Purpura simplex

Duhringのカラー図譜 (1876年版より)

第98回日本皮膚科学会大分地方会藤原作平大分大学皮膚科教授退任記念地方会

第98回日本皮膚科学会大分地方会

藤原作平大分大学皮膚科教授退任記念地方会

「生涯一研修医」

日時:平成28年3月5日(土)~6日(日)

於: 大分県労働福祉会館

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗