片山 一朗 7代教授

2004年(平成16年)~2018年(平成30年)

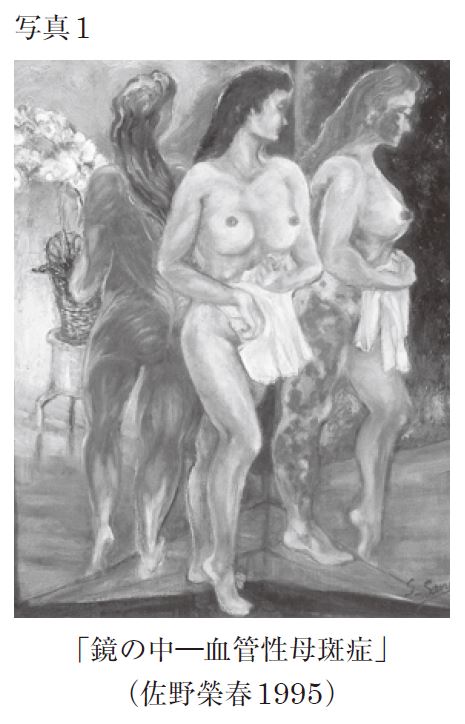

2004年(平成16)、片山一朗が第7代教授として着任し、脈々と続く大阪大学皮膚科学教室の歴史を引き継ぎ、免疫・アレルギーをキーワードとした難治性皮膚疾患の創薬研究の取り組みを教室の大きなテーマとして掲げ、研究、教育、診療を開始した。片山教授は1977年(昭和52)に北海道大学を卒業後、佐野榮春教授時代に大阪大学皮膚科学教室に入局。1980年(昭和55)からロンドン王立外科大学病理学教室(JL Turk教授)に留学し、遅延型アレルギーの発症に関する研究を行った。1982 年(昭和57)大学院修了。北里大学講師、東京医科歯科大学助教授を経て、1996年(平成8)長崎大学皮膚科第11代教授に就任している。写真1は佐野榮春教授が描いた油彩「鏡の中:血管性母斑症」で、学生講義の最初に使うスライドである。片山教授は独断的な解釈で写真右のように翻訳し、学生や新入医局員に伝えてきた。

片山教授時代の教室の特色と運営

大阪大学皮膚科学教室は医学部の開祖、緒方洪庵の適塾の流れをくみ、発展してきた実学の精神が生き生きと受け継がれてきた。日常診療で患者から得られる疑問点を解決する、現時点の医療で治せないような病態の治療法を創出するための研究を行い、患者に還元していく姿勢をモットーに教室員は日夜、診療、教育、研究に取り組んできた。医学部研究棟10 階にある皮膚科学教室の医局からは万博記念公園と大阪市が一望できる。景色の中でひときわ目立つ万博記念公園のシンボル「太陽の塔」は、透徹した、しかし皮膚科医の仕事とは?

・皮膚の下にある病気を見つけ、治療する

・皮膚の美(健康)を保つ

・皮膚疾患の啓蒙と予防

・ 皮膚疾患の新しい診断・治療の開 発

「鏡の中―血管性母斑症」(佐野榮春1995)写真1

慈愛に満ちた大きな眼で未来を見据えている。そんな「太陽の塔」とともに、ここ千里の丘から世界に情報を発信し、教室員そして関連病院、同門の皮膚科医が一丸となって新しい時代の皮膚科学を創り出すことを教室の大きな目標としてきた。大阪大学皮膚科ホームページは西田健樹技官がその立ち上げから更新まで一手に引き受け、日本そして世界に情報を発信しており、そのアクセス回数は現時点で140万回を超えている。片山が教授着任後、インターネットによる情報交換は驚異的な進歩を遂げ、論文の投稿、患者の情報入手、文献のダウンロードなど24時間対応で世界とつながる時代となり、その先駆けとなるホームページの作成と情報発信は他の大学の良いモデルとなっている。女性医師支援、研修プログラム、医局員コラム、患者会への案内なども掲載しており、ホームページを見て患者が受診することも多く、教室の研究に興味を持ち研究を手伝う学生、他学部からの修士入学希望者も出てくるようになり、教室の大きな業績となってきた。ホームページ効果もあり、出身大学の多様さは全国でも屈指で、ママさん大学院生や修士、海外からの留学生など年齢、国籍所属も異なる人達が、厳しいけれども楽しい研究生活を過ごしている。以下、皮膚科教室の動向を記録として残す。

1)スーパーローテートの開始とその影響

スーパーローテート制度が開始された2004年(平成16)は、片山が教授として着任した年であり、以後2 年間は新卒の入局者が0 となり、全国的にも教室運営にも大きな支障を来した医局が多く見られた。以後、マスコミ報道に見られるように、都市部と地方、診療科間で医師の偏在の見られることが国民にもはっきり分かるようになり、結果として国民、医師、行政担当者それぞれが不利益を被る時代に入った。新研修制度開始後は大学での勤務より市内の関連病院を希望する者が多く、また大学自体の後期専攻医枠も定員があるため病棟担当医も含め、一人の医師にかかる負担が目に見える形で増加

している。特に大阪大学の診療圏では、重症患者やいろいろな意味で対応の難しい患者が紹介されてくる関係でどの診療科も勤務医師の疲弊が目につく。また現在でもその解決策が見えてこない、女性医師の復帰支援や中堅医師の離職、大学院進学や海外留学希望者の減少が全国的に顕在化してきているが、そのような中、大阪大学皮膚科には毎年2 ~ 3 名の大学院生が入り、基礎教室、あるいは皮膚科教室で基礎研究を行い、大学院修了後は海外に留学する者も一定数見られるようになった。特に金田講師は全国の大学に勤務する女性皮膚科医のロールモデルとして、現在でも一番早く出勤し、最後に鍵をかけて帰る生活を続けており、大阪大学皮膚科がここまで成長してきたのは、金田講師の尽力のおかげと感謝している。また、吉川教授時代に始まった大学の法人化や独立採算を目指した議論は全国規模で多くの問題点が噴出したが、幸い大阪大学医学部皮膚科学教室の場合は関連病院も含め、人事にも理解を示してもらえ、売り上げなどにも干渉されず、むしろ女性医師の復帰にも理解を示してくれる病院が多く、吉川教授時代のマンパワーは維持できている。

2)臨床と研究―臨床の視点からの創薬研究

以下、片山教授時代の研究の概略を紹介する。その詳細や公表論文は大阪大学皮膚科ホームページを参照されたい。

①皮膚の恒常性維持機能の新たな探索

皮膚は精緻な恒常性維持機構を持ち、その破綻が多様な皮膚疾患の原因や悪化因子となる。特に研究の中心であるアトピー性皮膚炎は、皮膚の恒常性の破綻が、その発症、進展に大きな役割を果たしていると考えられている。表皮細胞は生体の最外層でのストレス侵襲に対する非常に精緻なセンサー機能を持ち、恒常性維持のための生体応答が進行する。片山教授らは表皮ケラチノサイトがサブスタンスP を産生することを証明したが、さらに皮膚はケラチノサイトがTRPV1,TRPV3, TRPV4 などの温度センサーとしてのイオンチャンネルを発現し、第三の脳ともよばれる。これらの研究は皮膚が中枢とは別個の、独自の自律機能を持つことを示しており、アトピー性皮膚炎などの発症機序を考える上で重要である。寺尾特任助教、越智助教等は新たな皮膚の機能として表皮細胞が皮膚という末梢組織で自律的にコルチゾールを活性化する酵素(11βhydroxysteroid dehydrogenase-1, 11βHSD-1)を持ち、恒常性の維持機能を有していることを表皮特異的11βHSD-1ノックアウトマウスの作成により、世界で初めて明らかにし、さらにこのマウスを用いて皮膚の炎症の制御、創傷治癒、皮膚老化などにおいてこの11βHSD-1が関与することを相次いで報告し、内外で注目を集めている。さらに現在この酵素の抑制あるいは誘導物質を探索し、生体由来の抗炎症あるいは抗老化作用薬としての創薬研究を行っている。室田准教授は大学院生の松井、小野、山賀を指導し、発汗現象の3 次元画像を世界で初めてイメージングす

ることに成功し、発汗の分子メカニズムやアトピー性皮膚炎での悪化因子としての汗の

解析を進行させている。

②皮膚アレルギー・自己免疫疾患関連の研究

アトピー性皮膚炎や重症薬剤アレルギー、職業性皮膚疾患は他科や社会と密接に関連する重要な疾患である。その病態や根本的な治療法の開発には自己免疫疾患の病態解明が不可欠である。室田准教授、中川助教、木嶋晶子、小野慧美、中野真由子大学院生、髙橋彩医員によりアトピー性皮膚炎の病態解析や疫学研究が、薬剤アレルギーの診断、病態解析は小豆澤宏明助教、花房崇明、加藤健一大学院生により、接触皮膚炎の研究は村上有香子医員、中野真由子大学院生により進められている。片山教授は2008 年(平成20)から厚生労働省の「アレルギー疾患のダイナミックな変化とその背景因子の横断

的解析による医療経済の改善効果に関する調査研究」班の班長を務めた。この班研究は思春期アレルギー疾患の動態やアトピー性皮膚炎の悪化因子とその対策、医療経済学的に効率的なアレルギー疾患の治療を行うことにより医療費の削減に大きく貢献しうることを明らかにし、さらに大阪大学保健センターの瀧原圭子教授との共同研究で、アレルギー疾患のコホート研究として注目を集めている。室田准教授はまた、アトピー性皮膚炎の「痒み」のメカニズムを探索する過程で暖まると皮膚が痒くなる機序として、アーテミンとよばれる新たな神経成長因子が関与することを報告し、アトピー性皮膚炎病変

部でその蓄積が亢進していることを明らかにした。大学院生の山賀康右は大阪大学の分子生体情報学の月田早智子教授との共同研究で、タイトジャンクション構成蛋白であるクローディン1 の発現量に応じてアトピー性皮膚炎の症状が変化することを、マウス個体を用いて初めて報告した。この成果はアトピー性皮膚炎のバリア機能障害に対する治療介入や創薬研究に大きな貢献をすると予想される。片山教授は2009年(平成21)から尋常性白班の研究に取り組み、厚生労働省の「白斑の診断治療ガイドライン」研究班の班長を務め、STAT3活性化とIL17A が自己免疫性白斑の発症に関与するという新たな病因論の提唱と新規治療薬の開発研究、白斑の診断治療ガイドラインの策定を行い、その成果は今まで明確な治療ガイドラインがなかった白斑の治療に大きなインパクトを与えた。またフランス、ボルドー大学のAlan Taieb教授やローマのMauro Picard 教授らと世界の白斑治療ガイドラインの共同研究を行っている。2015 年(平成27)には韓国全南大学李教授や台湾高雄医学院の藍教授らと東アジア白斑学会を設立し、2018年(平成30)に大阪にて第2回大会の会頭を務めた。さらに2014年(平成26)には、自己免疫性白斑の発症にCD8陽性メラノサイト関連抗原反応性T 細胞をAnergic に変換させるTreg の減少が重要であることを、制御性T 細胞の研究で世界的に有名な坂口志文教授と「Science」誌に発表し、これらの功績から色素細胞研究の功労者に贈られる小川・清寺賞を2016年(平成28)に受けている。2014 年(平成26)7 月に大きな社会問題となったK社の美白化粧品による白斑は日本皮膚科学会でも特別委員会が設置され、片山教授、種村講師がアドバイザー、委員として参加した。この活動を通じて、化粧品誘発性白斑の病因、治療法などに関する研究を行い、荒瀬規子助教は美白剤によるNF-κBの抑制により紫外線誘発性のメラノサイトのアポトーシスが促進され白斑が生じる可能性を、特任研究員の楊怜悧は美白剤によりオートファジーの阻害が生じ、白斑が生じる可能性を報告した。

③膠原病、皮膚血管・結合組織代謝関連の研究

佐野榮春第5 代教授から引き継がれている教室の重要な研究テーマである。室田浩之准教授、寺尾美香特任研究員、壽順久助教、北場俊助教、山岡俊文医員、楊伶俐特任研究員、楊飛、松井佐起大学院生、加藤亜里沙修士らにより研究が進められた。片山教授らはブレオマイシン誘導性の強皮症モデルを1999年(平成11)に報告し、その方法は世界的に認知され使用されている。その研究の延長線上でIL-6が皮膚の硬化や肺の線維化に関与していることが明らかになった。さらに、免疫内科の嶋講師との共同研究で抗IL-6受容体抗体(アクテムラ)により強皮症の硬化の改善作用が見られたことから、臨床治験が開始されている。強皮症病変部では発症初期に肥満細胞の増加が見られることを報告しているが、特任研究員の楊怜悧はヒスタミンが新たな細胞間基質ペリオスチンを誘導し、AKT依存性に1型コラーゲンの合成を誘導することを見い出した。この現象はアトピー性皮膚炎や気管支喘息などの組織リモデリングにヒスタミンが重要であることを示している。

④悪性腫瘍、遺伝性疾患に対する創薬研究

遺伝子治療学教室の金田安史教授が開発した、悪性黒色腫に対するHVJ エンベロープを用いたFirst in human study が進行中で、2012 年(平成24)から厚生労働省の創薬事業に採択され、明日の治療法の開発研究が開始された。このHVJによる抗腫瘍効果の発現機序に関する研究および臨床実践は種村講師が行っている。結節性硬化症はHamartin, Tuberin と呼ばれるガン抑制遺伝子の変異により発症す

る先天性疾患で、多彩な皮膚症状、肺、腎、中枢神経などの腫瘍や精神神経症状が見られる。金田眞理講師、北山和子、加藤希世子、熊谷牧子により、日本はもとより海外からも受診する患者の診療、基礎研究が行われており、2012 年度からは厚生労働省よりmTOR阻害剤の外用剤の創薬開発に関する大型プロジェクトが開始され、良好な結果を得て2018年(平成30)6月からは本邦で市販され、現在海外へ転用中である。遺伝性の疾患が外用薬で治癒するという画期的な研究であり、大阪大学医学部皮膚科学教室発の薬剤として世界に向けて発信している。さらに2017年(平成29)の春からは、同外用薬によるNF1の腫瘍に対する大型プロジェクトがAMEDの補助のもと開始されている。

3)教室主催の学会と学会業務:未来に向けて

片山教授は在職中に下記の学会を会頭として主宰し、多くの成果を残した。2015年(平成27)9月、奈良にて8th World Congress of Itch(WCI)の会頭を務め、海外も含め皮膚科医以外にも基礎の生理、薬理、解剖学者など240名を超す参加者が奈良の「春日野国際フォーラム甍」に集い、痒みに関する最新の知見に関する研究発表、情報交換を行った。

開催学会

2005年 第10回アトピー性皮膚炎治療研究会、第392回日本皮膚科学会大阪地方会

2006年 第36回日本皮膚アレルギー学会、第31回日本接触皮膚炎学会

2009年 第412回日本皮膚科学会大阪地方会

2010年 第109回日本皮膚科学会

2012年 第24回日本アレルギー学会、第433回日本皮膚科学会大阪地方会

2013年 第36回皮膚脈管膠原病研究会、第25回日本色素細胞学会

2014年 第39回日本研究皮膚科学会

2015年 8th WORLD CONGRESS ON ITCH、第451回日本皮膚科学会大阪地方会

2016年 第24回日本発汗学会、第4回日本結節性硬化症学会(金田眞理 会頭)

2018年 The 2nd Meeting of East Asia Vitiligo Association The 1st Meeting of Japanese Society for Vitiligo

博士号授与者

2004 年 吉田佐保、2005 年 種村篤、宮島進、2006 年 澄川靖之、2007 年 中島武之、

2009 年 大畑千佳、寺尾美香、2011 年 中川幸延、Abdel Latif Mostafa Ibrahim Attia、清原英司、2012 年 北場俊、壽順久、花房崇明、2013 年 楊伶俐、木嶋晶子、2014年 松井佐起、田中まり、2015年 越智沙織、西岡めぐみ、2016年 田上尚子、田原真由子、2017 年 加藤健一、2018 年 山賀康右、楊飛(Yang Fei)、小野彗美、松本 晃、(予定)村上有香子

留学生

(阪大→海外)

2002 年 山口裕史(米)、2003 年 佐野栄紀(米)、吉良正浩(米)、2004 年 中島武之(米)、2005 年 小豆澤宏明(独)、種村篤(米)、2011 年 梅垣知子(米)、2012年 清原英司(米)、中川幸延(米)、2013年 壽順久(米)、花房崇明(米)、2017年山賀康右(米)

(海外→阪大)

2007 年 Abd El-Latif,Mostafa Ibrahim(埃)、2010 年 楊伶俐(中国)、2015 年楊飛(中国)

臨床、研究での受賞

2006年 第58回日本皮膚科学会西部支部(西村由佳理)

2007年 第7回ガルデルマ賞(小豆澤宏明)、第31回日本小児皮膚科学会(谷守)、第59回日本皮膚科学会西部支部(西村由佳理)

2009年 7th World congress on Melanoma and 5th Congress of the European Association of Dermato-Oncology(種村篤)

2010年 第109回日本皮膚科学会(種村篤・糸井沙織)

2011年 第41回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会(花房崇明)

2011 ESDR/JSID Young Fellow Collegiality Awards(花房崇明)、第26回日本乾癬学会(糸井沙織)

2012年 第111回日本皮膚科学会(寺尾美香)、第6回加齢皮膚医学研究基金(花房崇明)、第42回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会(荒瀬規子)、第105回近畿皮膚科集談会(種村篤)

2013年 第112回日本皮膚科学会(早石祥子)、第86回日本生化学会(油谷美寿季)、第14回ガルデルマ賞(室田浩之)

2014年 第113回日本皮膚科学会(藤盛裕梨)、第10回加齢皮膚医学研究会(越智沙織)第23回コスメトロジー研究振興財団(室田浩之)

2015年 第114回日本皮膚科学会(林美沙)

2016年 2015年度第6回小川・清寺記念賞(片山一朗)、第32回日本臨床皮膚科医会(林美沙)SID/JSID Young Fellow Collegiality Awards2016(山賀康右)、第115回日本皮膚科学会(加藤健一)、平成27年度「皮膚の科学」(東典子・藤盛裕梨)

2017年 第81回日本皮膚科学会東部支部(林美沙)、第69回日本皮膚科学会西部支部(高藤円香)

2018年 第117回日本皮膚科学(荒瀬規子・中西雅也)、平成31年度「皮膚の科学」(花岡佑真)

大阪大学皮膚科学教室出身教授

明治36 年 櫻根孝之進 大阪大学、大正15 年 佐谷有吉 大阪大学、昭和16 年 谷村忠保 大阪大学、昭和20年 西村長応 和歌山県立医学専門学校、昭和21年 櫻井方策 阪大微生物病研究所、昭和23年 櫻根好之助 大阪市立大学、昭和23年 上月実 神戸医科大学、昭和24 年 石川昌義 奈良県立医科大学、昭和31 年 藤浪得二 大阪大学、昭和35 年 坂本邦樹 奈良県立医科大学、昭和35年 西村真二 阪大微生物病研究所、昭和37年 佐野榮春 神戸大学、昭和38年 田村峯雄 大阪市立大学、昭和46年 伊藤利根太郎 阪大微生物病研究所、昭和48年 藤浪得二 兵庫医科大学、昭和49年 佐野榮春 大阪大学、昭和51年 三木吉治 愛媛大学、昭和52年 相模成一郎 兵庫医科大学、昭和55年 高安進 大分医科大学、昭和60年 吉川邦彦 大阪大学、平成元年 白井利彦 奈良県立医科大学、平成2年 西岡清 東京医科歯科大学、平成5年 喜多野征夫 兵庫医科大学、平成5年 深海浤 千葉大学、平成7年 橋本公二 愛媛大学、平成8年 片山一朗 長崎大学、平成9年 竹田潤二 大阪大学、平成9年 田原真也 神戸大学、平成11年 細川亙 大阪大学、平成12

年 宮川幸子 奈良県立医科大学、平成15年 松田健 新潟大学、平成16年 片山一朗 大阪大学、平成17年 横関博雄 東京医科歯科大学、平成17年 垣淵正男 兵庫医科大学、平成18 年 板見智 大阪大学*、平成19 年 佐野栄紀 高知大学、平成19 年 浅田秀夫 奈良県立医科大学、平成19 年 松本邦夫 金沢大学がん進展制御研究所、平成19 年 矢野健二 大阪大学*、平成22年 玉井克人 大阪大学*、平成27年 高田章好 大阪大学*、平成29年 井川健 独協医科大学、平成30年 室田浩之 長崎大学(*印は寄附講座教授。特任教授は除く。)

片山教授が2004年(平成16)着任時に挨拶文で述べた「優れた基礎研究をさらに推進してくれる人材を育成し、その成果を臨床にそして患者さんにフィードバックさせて行くのが私に課せられた大きな使命と考えております。このような考え方に立ち、教室員共々大阪発の皮膚科学を世界に発して行きたいと考えております」という抱負がどの程度達成できたかの評価は今後問われるところだが、現在の関連病院の充実度が全国一(関連研修施設数など)であることから分かるように、スーパーローテート開始時に全国で吹き荒れた、中堅医師の離職や勤務医の減少という危機を乗り切り、多くの優れた皮膚科医を育成していただいている関連病院の部長(吉川―片山時代)にもお礼を述べたい。

関連病院の動向

教室から常勤医師を派遣していた病院(教室関連病院/現部長・医長・主任)は当時の名称で、国立大阪病院(現国立病院機構大阪医療センター/小澤健太郎)、国立大阪南病院 **(現国立病院機構大阪南医療センター/田中康之)、国立南和歌山病院 *(現国立病院機構南和歌山医療センター/南宏典)、大阪府立病院(現大阪府立急性期医療センター/林美沙)、大阪府立羽曳野病院(現大阪府立呼吸器アレルギーセンター/片岡葉子)、箕面市立病院 *(松本千穂)、市立池田病院(吉良正浩)、市立豊中病院(横見明典)、東大阪市立総合病院 *(現市立東大阪医療センター/猿喰浩子)、八尾市立病院(高木圭一)、市立堺病院(現地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター/白井洋彦)、大阪厚生年金病院 *(現JCHO大阪病院/竹原友貴)、関西労災病院(福山國太郎)、大阪労災病院(土居敏明)、大阪船員保険病院 *(現大阪みなと中央病院/三浦宏之)、公立学校共済組合近畿中央病院 *(樽谷勝仁)、大手前病院(園田早苗)、大阪警察病院(坂井浩志)、住友病院(庄田裕紀子)、市立吹田市民病院(西野洋輔)、NTT 西日本大阪病院(調裕次)、日生病院 *(東山真里)、大阪中央病院 ***、愛染橋病院 *、**、多根総合病院 *、岸和田徳州会病院 *(駒村公美)である。*印は吉川教授の在任期間に実現または復活したものである。他にも非常勤で対応していた施設、いったん派遣したものの人材面の理由で止むなく引き上げた施設も幾つかある(**印)。***印は片山教授時代から派遣。ほとんどが複数スタッフからなる、今では全国的にも有数のこれら多数の病院の皮膚科診療活動を維持できたのは、各病院に勤務していた先生方の頑張りと、教室の准教授、医局長の苦労の賜物である。2004 年(平成16)のスーパーローテート開始後は初期研修医の職業感、病院側からの経営上の要求はシビアとなり、対応には大いに苦労している。

大阪大学150周年記念誌より

吉川 邦彦 6代教授

1985年(昭和60年)~2003年(平成15年)

吉川教授の勤めた17年間

「ゆく川のながれは絶えずして、しかももとの水にあらず」。「方丈記」冒頭のこの一節

は、教室、研究室の歴史の流れを表現するにも相応しい文章である。若き医学徒は夢と目標を抱いて教室の門を潜り、そこで学び、育ち、仕事を残して巣立って行く。時とともに人は代わり、研究、診療の中身も変化して行くが、過去から現在、そして未来へ時を経てつながれていく何かが存在する。それが教室の伝統というものであろう。吉川教授の勤務した17 年の間には大学院重点化による講座の統合や名称変更があり、法人化や独立採算を目指した議論が始まった。情報処理技術の目覚ましい進歩や分子生物学、遺伝子工学の導入により、診療、研究面でも大きな変化のうねりの到来を予感させる時代であった。1985年(昭和60)1月、第6代教授として吉川邦彦が名古屋市立大学から赴任した。吉川教授は本学1964年(昭和39)卒、翌年に大学院生として皮膚科入局、1970年(昭和45)助手、米国留学(オレゴン霊長類研究所、マイアミ大学皮膚科)を経て、1976年(昭和51)から名古屋市立大学皮膚科助教授を務めた。乾癬が専門で、阪大皮膚科に乾癬研究の流れを導入した。当時の阪大皮膚科は第4 代藤浪教授の時代に始まった大学民主化運動の後遺症で人事が停滞していた。教室のスタッフは助教授喜多野征夫(昭和37年本学卒)、講師に畑清一郎(昭和32年本学卒)、西岡清(昭和39年本学卒)、松本維明(昭和39年本学卒、形成外科専攻)、助手は田代実(昭和30年京大卒)、谷垣武彦(昭和38 年奈良医大卒)、小塚雄民(昭和42 年本学卒)、岡田奈津子(昭和45 年本学卒)、橋本公二(昭和45年本学卒)、佐藤健二(昭和46年本学卒)、山村弟一(昭和50年金沢大卒)であった。松本は形成外科診療班を率い、診療科としての独立を目指していた。技官の西田健樹が病理標本の作製、管理を担当していた。医学部と附属病院は現在地への移転前で、大阪中之島と堂島川を挟んだ福島にあり、皮膚科外来は診療棟2 階に、病室は病棟東5階に27床、研究室は診療棟の8階と9階、旧東館の6階に分かれて存在した。形成外科診療班は病院敷地北西隅の皮膚別館の一部を使用していた。旧東館と皮膚別館は戦前からの老朽化が著しい建物であり、皮膚別館では微研の伊藤利根太郎、牧野正直により、少数のハンセン病患者の通院治療も行われていた(後述)。さて、吉川教授は2003年(平成15)3月に定年退官するまで17年余りにわたり教授を務めた。この期間の歴史として記録に残しておくべき主要な事項を選ぶと以下のようになる。これらについて簡単に記述しておく。

1)医学部・病院の移転と診療科の再編

医学部と附属病院は1993年(平成5)9月に大阪中之島から吹田キャンパスの現在地へ移転した。大病院の機能を維持したまま遠隔地へ移動させる作業は極めて難しい大事業であったが、周到な準備作業と1 カ月の休診期間を設けることで、無事問題なく完了した。教室、研究室は臨床研究棟10階にあり、眼下に万博公園の緑を、遠くに大阪市内から生駒の山並みを望む景観が素晴らしい。診察室は外来診療棟3 階南側にあり、形成外科独立に際して形成外科外来が追加された。病棟は14 階建て病棟の8 階東側に30 床を与えられたが、その後形成外科が10床を持って西8階に移動したため、皮膚科専用は20床となった。移転に際しては診療科を従来の講座単位から臓器、機能別に再編成することになった。皮膚科は眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、形成外科とともに感覚・皮膚・運動系診療科を形成し、1999年(平成11)から2年間吉川教授が初代の系診療科長を務めた。

2)阪神・淡路大震災による被害

1995 年(平成7)1 月17 日早朝に起こった阪神・淡路大震災は、新築間もない医学部、病院の建物にも重大な損害を与えた。建物の上方ほど大きく振動したようで、5 階から下はほとんど被害が無かったのに比べ、10階にある皮膚科の教室や研究室の被害は甚大であった。壁には斜めの亀裂が走り、エレベーターホールと研究棟との継目は乖離して見上げると青空が覗いていた。ほとんどの棚や機材が転倒し、書籍や試薬類が床に散乱して目を覆う惨状であった。落下破損した薬品から煙が立っていて、出火しなかったのはせめてもの幸いであった。研究室全員が一丸となって片付けにあたった当時の光景が思い出される。幸い人身事故は無かった。凍結保存資料の被害や機器類の故障により、研究は甚大な影響を被った。

3)形成外科の分離・独立

前任者佐野榮春教授時代からの長年の懸案であった形成外科の分離・独立については、吉川の教授就任後も毎年新規概算要求を提出し続け、細川亙(昭和54年本学卒)が松本維明のあとを継いで後に悲願を達成、1998年(平成10)4月、遂に診療科としての独立が認められた。皮膚科から講師1名、助手1名の貴重なポストを振り替えての実現であったが、人員増が非常に厳しい時代だけに避けられない措置であった。その後2001年(平成13)2月には診療科から講座への昇格を果たし、2003年(平成15)には教官定員として細川亙教授、矢野健二助教授(昭和59年高知医大卒)の他に2名の助手が院内措置で配置され、教室としての形が整えられた。研究室は研究棟西側1階に設けられた。

4)大学院重点化に伴う講座名称の変更

現在の正式名称は大阪大学大学院医学系研究科内科系臨床医学専攻情報統合医学講座皮膚科学教室である。大変複雑な名称であるが、これは大学院重点化政策(大学院大学化)に際して講座の再編成、大講座化が進められた結果である。1998 年(平成10)の時点では、従来の大阪大学医学部皮膚科学教室から大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学専攻皮膚科学講座に変更された。分子病態医学専攻には微生物学講座(1 教室)、病理病態学講座(5教室)、分子病態内科学講座(2教室)、皮膚科学講座(2教室=皮膚科学と形成外科学)が所属していた。

5)「皮膚」の発展的消滅と「皮膚の科学」の誕生

雑誌「皮膚」は1959 年(昭和34)藤波得二教授により大阪大学皮膚科から発刊され、1961年(昭和36)からは日本皮膚科学会大阪地方会機関誌となり43年間続いたが、1998 年(平成10)に京都大学宮地教授から京大が発行する「皮膚科紀要」との合併が提案され、「皮膚」は発展的にその使命を終えた。合併により新しく誕生した雑誌の誌名は会員から募集した「皮膚の科学」(英語名は“Skin Research” のまま)となり、大阪、京滋両地方会の機関誌として2002年(平成14)に第1巻が発行された。

6)教室主催の学会と学会業務

吉川教授が会頭を務め教室が主催した主要な学会は、第40回日本皮膚科学会中部支部学術大会(平成元年10 月20・22 日、大阪国際交流会館)、第22 回日本研究皮膚科学会(平成9年9月4・5日、大阪大学コンベンションセンター)、第97回日本皮膚科学会総会(平成10年5月29~31日、リーガロイヤルホテル大阪)である。また第6回日本―中国合同皮膚科学術会議(平成12年9月15~17日、中国西安)では吉川教授が日本側会長を務めた。学術団体関係の活動としては、日本研究皮膚科学会の英文機関誌Journal of Dermatological Science (Elsevier)のChief Editor として、編集事務局を1993 年(平成5)より5 年間務めた。他には日本皮膚科学会中部支部長を1997 年(平成9)より5年間、日本光医学・光生物学会理事長を1994年(平成6)より3年間、日本アレルギー協会関西支部長を1996年(平成8)より6年間、大阪府医師会副会長を同じく6年間務めたのが主要なものである。従来からの大阪地方会運営委員長と事務局機能も引き続き担当した。

7)大阪皮膚病研究財団の廃止

大阪皮膚病研究所は1928年(昭和3)篤志家の寄付によりハンセン病の研究、治療を目的に設立された施設で、設立時の理事には櫻根、佐谷両名が名を連ねていた。中之島の病院敷地北西隅に煉瓦造り4 階建ての建物(皮膚別館)を有し、皮膚泌尿器科教室員が研究に当たった。1935 年(昭和10)には文部省認定の財団法人大阪皮膚病研究会となり、大阪大学微生物研究所の設立とともに同研究所の抗酸菌部門となった。財団自体は以後も存続したが、2003年(平成15)1月をもってその歴史的役割の幕を閉じた。詳しい経緯は「大阪皮膚病研究会のあゆみ」1929~2003 大阪皮膚病研究会史刊行委員会(2003年6月8日発行、牧野正直、高坂健二)に記されている。

8)臨床と研究―ビタミンD外用剤の誕生ほか

学術研究面で記録に残しておきたいのはビタミンD乾癬治療外用薬の発明である。老年内科の森本茂人(現金沢医大教授)が、骨粗鬆症治療のためビタミンDを内服させた患者の長年の乾癬皮疹が劇的に改善したのが契機となり、皮膚科との共同研究が始まったのである。喜多野、小塚らの協力を得て検討の結果、高濃度外用の有効性を明らかにし、全く新しい外用薬の誕生となった。今日乾癬、掌蹠膿疱症、角化症などに世界中で汎用されているビタミンD外用薬は阪大皮膚科発である。乾癬の診療にも力を注ぎ、患者友の会を立ち上げた。患者会活動は東山および西田健樹技官の熱心な協力を得て成功裏に推移し、その後全国各地に次々と誕生した多数の患者会組織の中で、中心的役割を果たしている。松本(邦)、小林らはビタミンD の作用機序を検討、表皮がビタミンD の形成、作用の場のみならず活性化の場でもあることを明らかにした。橋本、東山らは各種細胞成長因子の表皮角化細胞に対する作用を検討、その過程で優れた表皮角化細胞培養系を確立した。これにて培養表皮細胞シートを作成、皮膚潰瘍や

熱傷、表皮水疱症の治療に応用した。板見、乾らは毛乳頭細胞の男性ホルモン作用機序を解析し、男性型脱毛症の発生機序の解明と同症治療薬フィナステリドの開発に寄与した。金田は遺伝外来を設けてレックリングハウゼン病とプリングル病の診療に当たるとともに、後者の病態におけるtuberin, hamartinの役割につき検討、将来の治療薬開発の基盤とした。佐野は竹田潤二教授の指導により表皮特異的に遺伝子操作を加え、乾癬の動物モデルとなるマウスを作成した。乾癬の病因、病態研究における日本のトップランナーとして活躍するスタートラインとなった。山口の「表皮と真皮の相互作用:表皮の性質は真皮が規定する」は表皮移植において大変重要な知見を提供したものである。他にも記録しておくべき研究成果としては、ビタミンB6 の光毒性作用の解明(佐藤、前田ら)、EB ウイルス感染と蚊刺過敏症、種痘様水疱症、血液細胞増殖症との関連の検討(浅田)などがある。

9)教室OBの活躍

かつて教室に在籍し、1985年(昭和60)以降に他学の教授として活躍した先生には、白井利彦奈良県立医科大学名誉教授(昭和34年本学卒)、喜多野征夫兵庫医科大学教授、西岡清東京医科歯科大学教授、新海浤千葉大学教授(昭和40 年神戸大卒)、宮川幸子奈良県立医科大学教授(昭和41 年本学卒)、橋本公二愛媛大学教授、片山一朗長崎大学教授(昭和52 年北大卒)がいる。学内他科では細川亙形成外科初代教授(前述)、竹田潤二環境医学(修士課程)教授(昭和54年本学卒)がいる。竹田教授には教室員との共同研究を通じ、基礎的研究面で大きな助力をいただいた。また、臨床教授制度が設けられたことにより、関連病院から小塚雄民、山田徹太郎(昭和40 年本学卒)、岡田奈津子が臨床教授に就任し、臨床教育面で協力をいただいた。国内外から何名かの留学生を受け入れたが、その中で特記すべきは中国からのXinghua Gaoである。彼は帰国後、中国医科大学付属第一医院の助教授から主任教授となり活躍している。以上、吉川の教授在任17 年間を振り返り、記録に残しておくべきと思った事項について簡単に記述した。関係各位の支援、助力のおかげで何とか大過無く過ごせた時代であったが、後半には変革の大きな波が接近してきた。2004 年(平成16)を目処とした大学の法人化と臨床研修義務化である。従来の慣行だけでは対応が難しい大きな課題である。いろいろと試行錯誤を繰り返しつつ改革を進めていく時代となるのであろう。古い世代最後の教授の一人として今後を見守っていきたいと思う。

大阪大学150周年記念誌より

佐野 榮春 5代教授

1974年(昭和49年)~1984年(昭和59年)

藤浪教授退官のあと約1年を経て,昭和49年4月16日,神戸大学医学部教授佐野栄春が後任として着任した。4月上旬神戸において第73回日本皮膚科学会総会を担当した直後で,残務整理の加減もあり,神戸大学教授を併任のままで,週の半分出勤し,学生ポリクリ講義を受持った。7月31日神大併任を解かれ8月1日阪大専任となった。

佐野は昭和19年9月本学卒,海軍短期現役として兵役に服し(海軍軍医中尉),終戦後復員,21年1月佐谷・谷村両教授の門を叩いた。特別大学院学生1期一助手を経て,-昭和25年1月県立兵庫医科大学(後の神戸大学医学部)皮泌科助教授として赴任した。神戸においては教室先輩上月芙教授(大正14年本学卒)の指導をうけ,昭和37年(1962)8月講座分離に伴い,皮膚科学担任教授となった。阪大時代,鼠癒,皮膚結核並びに学生時代業室研究生として厄介になった第3解剖学教室黒津敏行教授の指導をうけ「自律神経中枢と皮膚アレルギー反応」につき検討し,学位授与を得た。神戸では組織化学からスタートして結合織の代謝とその異常につき,多くの教室員の協力を得て研究を行った。

母教室とはいえ,24年ぶりの帰学で事情は全く判らないので,白紙の状態から再出発しようと考え,まづ教室会議に出席し,また個々に教室員との対話から始めた。前後するが,例の助教授選考問題は私の赴任に先立ち,教授会において投票の結果否決された。このような結果は全く異例なことに属するので,早速教室会議では再三討議のすえ,教授会あて抗議文を提出した。

教室における教育,研究,診療につき数カ月を要してディスカッションしたが,一部のものが声高くどうどう巡りの原則論をぶち,他はノンポリ然として疲れ切った表情で黙しているばかりで,そこから何の具体的な発展も見られなかった。日く,教授権力の排除,民主的平等,講座制の打破,自主的研修,専門医反対,臨床に結びつかぬ研究の否定,業績第一主義反対,産学協同反対,さては低医療政第反対云々等公式論から一歩も出ていなかった。とくに若い連中から何をやりたいとか教室の将来はどうかというような話が出ないことは甚だ淋しい次第であった。

外来,病棟診療もその運営上色々問題点をもち,卒後教育については自主的研修の名のもとに従来放任に近い形であったため,基本的な皮膚科的トレーニングにおいて甚しく他に劣っていた。要するに眼かくしされたまま,長い鎖国の状態にあったというべきであろう。しかしながらその壁は厚く,大学又は教室に対する理念の相違はさておいても,各個の利害関係も之れにからんでいるので,一朝一夕には解決できず,暫しの時間が必要と感じた。

そのうち昭和50年3月三木吉治講師が助教授に昇任,ついで高安進助手(昭和36年本学卒)が講師に,遠藤秀彦君(昭和38年本学卒)が助手に,51年4月には愛媛大学皮膚科教室が開設され,かねて内定の三木吉治教授,川津智足助教授(昭和39年本学卒),川津友子講師(昭和39年本学卒),山田徹太郎講師(昭和40年本学卒)のスタッフで松山に赴任した。教室の一大発展であり,誠に喜ばしいことである。赴任に先立ち2月ロイヤルホテルで同窓会諸先輩及び近畿一円の皮膚科代表者を招いて,三木教室の発足と前途の発展を祝した。同じく同年4月には府立羽曳野病院にアレルギー皮膚科が設立され,青木敏之博士(昭和35年本学卒)を医長(大阪府衛生部兼任)として藤田益子(昭和42年和歌山医大卒),秋元隆道(昭和47年本学卒),藤井香代子(昭和50年和歌山医大卒)の諸君が転出,その後清澄に診療と研究に従事し実績を挙げていることは関連病院のあり方に1つの手本を示したものとして高く評価したい。

このように教官の欠員が出来たので,同年5月奥村雄司講師(昭和31年本学卒)が助教授に,喜多野征天助手(昭和37年本学卒)が講師に夫々昇任,新らしく助手として学外から西岡清君(昭和39年本学卒一関西医大講師)と新海淀君(昭和40年神戸医大卒一神戸大学助手)を迎えた。またマイアミ大学より帰学した吉川邦彦君(昭和39年本学卒)は望まれて名古屋市立大学助教授として昭和51年3月赴任した。6月には遠藤秀彦助手が関西労災病院副部長に転出した。9月には橋本公二君(昭和45年本学卒),佐藤健二君(昭和46年本学卒)が助手となった。

西岡,新海両助手は高安講師の協力を得て,早々に8階研究室(生化学部門)の整備にかかった。それに従って東階6階の一部を化粧品障害部門の研究室に模様変えした。また女子研究補助員を雇用して,8階研,9階研(メラノサイト,ケラチノサイト,ウイルス部門)及び東階6階に夫々所属せしめ,現在5名のお嬢さんが研究補助員として働いている。また従来より教室病理組織担当にあたっていた右近氏が愛媛大学へ転じたので,その後任に西田君を迎えた。

このようにして研究態勢はかなりととのいつつあり,深夜に及ぶまで研究室の明りがついている。あとは各研究班に若手の後継者の養成がのぞまれることと,各研究プロジェクト間の有機的な連絡を考慮して,3カ月毎に研究発表連絡会を開いている。

卒後教育及び診療面は着任以来何とか改善したいと考えながら諸般の事情で果せないが,僅かにかねてから懸案であった土曜休診がやっと52年5月実現し,従来日をかえてバラバラに行っていた廻診,病棟カンファレンス,外来スライド及び組織検討会,抄読会,(それに教室会)を土曜am.8.30~12.00の間にまとめることが出来た。それによって研究なり病棟診療に十分の時間をさくことが出来るが,一面土曜午前のことで関連病院や開業の先輩諸氏の参加が得にくくなったこと,又従来行っていた患者の検討会(供覧)がとだえていることは残念である。研修医も漸次増加の傾向にあるが,入院ベッドが20数床で限られているので,当然外来診療にも重点をわかねばならないので,現在の診察態勢の再検にせまられている。形成外科は熱傷後植皮,悪性腫瘍の治療として必要であり,また社会的なニードも大きいが,教室では住友病院形成外科の応援を乞い,薄丈夫部長(昭和37年本学卒)の学生セミナー,松本椎明医長(昭和39年本学卒)の手術指導を仰いでいる。

市中病院との人事の交流は教室の発展上極ぜJて大事なことであるが,お世辞にもうまく行っているとはいえない。就任以来,厚生年金病院,堺市民病院,豊中市民病院から部(医)長を求めて来られたが,希望者はなく2~3の教室員に特に頼んだが駄目で,他学皮膚科にゆだねざるを得なかった。他に大阪中央病院,東大阪市民病院も希望者なく外部の万に依頼した。大阪地区の教室関係の医長会(皮膚科懇談会)が年2回持たれているが,現教室員とのより密接な交流を紙面を借りてお願いしておく。

昭和52年5月元助教授相模成一郎大津日赤病院部長が兵庫医大教授に就任,8月にその助教授として関西労災病院の遠藤秀彦博士が発令された。8月には奥村雄司助教授が開業し,その後任として高安進講師が助教授に,西岡清助手が講師に夫々昇進,そのあとに愛媛大学助手として1年間出張中であった晒千津子君(昭和49年和歌山医大卒)が助手として帰屈した。また新設の大分医科大学には教授として高安進助教授,助教授として新海法助手が内定していて,昭和55年4月赴任の予定である。尚52年10月メキシコの国際皮膚科学会には高安進,畑清一郎,喜多野征夫,西岡清,小塚堆民,橋本公二の諸君が出席講演した。53年2月には松林周邦君(昭和45年神戸大学卒)が「皮膚線維肉腫のコラーゲン及びムコ多糖の生化学的性状」(英文)及び吉川邦彦君が「尋常性乾癖表皮におけるサイクリックAMP形成異常」(英文)の夫々学位論文を提出し,学位を授与された。昭和45年以降久しく絶えていたことである。

医局年間行事としては1月6日の新年宴会及び忘年会の他,随時送迎会をのぞいては定着したものが未だなく,夏期のレクリエーションも51年度白浜で行ったのが唯一つである。医局野球は49年4月神戸にわける日皮会総会前日の各大学戦において,サウスポー高安投手の好投によって決勝に進出,東大と引分けという眼をみはらせるようなフロック(?)もあったが,その後は実力相応,院内或は関西医大,兵庫医大等と親善試合を行い楽しんでいる。

このようにして着任以来間もなく4年を迎えるが,その間教室を預かってその重責を果したか,又その実が上ったかとなると,省みて誠に田悦たるものがある。まだ教室の中は完全に足なみがそろっているとはいい難く,今後も相互信頼と和を第一として努力したい。しかし幸なことに去年(昭和52年)は4名,本年も数名の入局予定者があり,若い力の舌i頭に大いに期待している。また高安助教授以下多くの教室員の一致団結により,伝統ある教室を昔日にもまして充実したものにしたいと祈念している。先輩諸氏の忌惇のない御叱声と御助力をお願いする次第である。最後に現在行っている主な教室研究テーマと教室員を御紹介しておく。

- 免疫アレルギー班(西岡滞ら)

a)接触アレルギーの機序:DNCB感作動物における表皮キャリアプロテインの分析,感作リンパ球によるMIF,細胞性免疫と液性抗体との関係,Cutaneous basophilic hypersensitivity等。

b)天痘瘡,類天癌瘡における免疫学的研究:基底膜抗原,表皮間物質抗原の分析 C)Immunecomplexの測定法 - 結合織班(新海法ら)

a)コラーゲン線椎形成と制御機構:線維形成に関与する諸酵素及び構造糖蛋白,ムコ多糖の相互関係,コラゲナーゼの活性調節,コラーゲン分子種の組織内分布等。

b)先天性結合織代謝異常症:Ehlers-Danlos症候群,Pseudoxanthoma elasticum等につき基本的欠損部の解明

c)結合織の面からみた膠原病,血管炎の解析 - 性ホルモン班(高安進ら)

a)脂脱毛嚢系における性ホルモンの代謝,作用機序

b)培養線椎芽細胞を用いた男性ホルモンレセプターの測定 - ケラチノサイト・メラノサイト班(喜多野征夫ら)

a)組織培養によるメラノサイトに対するホルモンの影響

b)組織培養を用いたケラチノサイトの角化調節因子の解析 - ウイルス班(畑清一郎ら)

a)癌疹ウイルス患者の血中抗体,皮内反応,細胞性免疫の研究

b)伝染性軟属隆ウイルスの分離 - 化粧品障害における化学的分析(小塚雄民ら):赤色色素の化学的分析,他にラノリンアレルギーについて

教室員(昭和53年3月31日現荏)

(教授)佐野栄春,(助教授)高安進,(講師)畑清一郎,喜多野征夫,西岡清,(助手)田代実,谷垣武彦,新海淀,小塚雄民,橋本公二,佐藤健二,晒千津子,(医員)多田正憲,田津原桂子,(研修生)吉間英堆,片山一朗,渡辺淳子,久保俊子,城良子,(研究生)山本正勝,田口毅,原田誠,谷村忠昭,伊藤武彦,横見育子,藤本圭一,宮脇明之,大里和久,中村俊孝,松林周邦,奥村睦子,伊藤明子,岡田奈津子,(見学生)時実和子,市原総子,外地鑑子,三浦淳子,(非常勤講師)伊藤利根太郎,薄丈夫,池上隆彦,(学内非常勤講師)志水靖博,蔭山亮市,小林浩,中尾正敏,橋本誠一,相模成一郎,三木吉治,青木敏之,吉川邦彦,松本椎明(技官)西田健樹,(教室秘書)長幸子,(研究補助員)福西英子,永田恵里子,永田友子,寺西篤,中村由美(医局長)高安進(外来医長)喜多野征夫(病棟医長)西岡清

皮膚科同窓会誌-開講75周年記念誌-

佐野榮春第5代教授著

「大阪大学皮膚科学教室75年の歩みを顧みて -教室史によせる反省-」より抜粋

昭和53(1979)年6月発刊

※一部加筆修正箇所

藤浪 得二 4代教授

1956年(昭和31年)~1973年(昭和48年)

谷村教授の定年退官のあと,1年半の空白期間をおき,昭和31年(1956)8月藤浪得二先生が後任教授に就任した。藤浪得二教授は昭和8年京都帝大医学部を卒業,同大学皮膚科学教室に入り,昭和12年から数年間応召され,帰学と共に16年講師,17年助教授を経て,本学教授として迎えられたもので,その間20年学位授与,28年アメリカ合衆国に研究視察のため出張,昭和30年京都の第54回日本皮膚科学会総会において「人体皮膚の体外培養について」の特別講演を行われている。着任当時の教室は志水靖博助教授を筆頭に,助手蔭山亮市民(昭和21年本学卒一現大阪労災病院部長)以下7名,副手2名,研究生10名,大学院学生1名であった。同時に泌尿器科教授も選考されていたので,旧谷村教室の助手級若手は夫々希望に従い両教室に2分されたこととなる。

昭和32年以降も毎年本学出身者をふくめ2~数名の入局者があり,特に昭和40年に到り7名(昭和39年卒)の大勢を算えた。之は昭和14年度の8名に次ぐ記録であり,その上各年度大学院学生が入り絶えなかったことも特筆すべきことで,教室は一躍隆盛の一途をたどった。また泌尿器科を分離した加減か,女医の入局が増えてきたのも過去に見ない現象であった。その間昭和35年(1960)志水助教授が国立大阪病院皮膚科部長として転出のあと,坂本邦樹博士(昭和23年本学卒)が奈良医大助教授から後任助教授として転任した。

藤浪教授は教室の新しい研究テーマとしてそれまで京都大学で行ってきた「皮膚の体外培養」と「皮膚の体外保存(皮膚銀行)」をとりあげ,研究手技として組織培養を教室に導入された。大学院学生には夫々基礎教室に派遣して新しい研究手法の修得につとめ,基礎から臨床への有機的な結合をはかると共に,将来の教室指導者の育成をめざした。即ち末梢神経染色(大阪市大鈴木解剖学教室へ奥村雄司),組織化学(本学清水解剖学教室へ橋本武則,田中卓,堀木学,高安進),遺伝(本学遺伝学教室へ喜多野征夫),ウイルス(微研奥野研へ畑清一郎,加藤研へ谷垣武彦),電顕(微研深井研へ遠藤秀彦),免疫アレルギー(微研天野研へ西岡清),生化学(本学痛研生化学へ吉川邦彦),形成外科(東京警察病院へ薄丈夫,松本椎明)等々,更に昭和37年には微研藤野研より赤木正志氏,京大医化学より田代実氏の転入があった。

更に三木吉治(昭和30年本学卒,現愛媛大学教授)の昭和31年米国コロラド大学を囁矢として,続々と海外留学が旺んとなり,マイアミ大学(相模成一郎,吉川邦彦),西独ミュンへン大学病理(蔭山亮市),米国国立膚研病理及びタフト大学皮膚科(橋本武則),英国セントジョン病院(青木敏之,西岡清),米国オレゴン霊長類研究所(喜多野征夫,高安進,遠藤秀彦,吉川邦彦),カリフォルニア大学皮膚科(谷垣武彦)等を算える。このように若い教室員の積極的な意慾によって新しい皮膚科学,インターナショナルな教室をめざして清新の気が溢れ,ここに戦後ははじめて終ったという感があった。

医局長は橋本誠一(昭和31~38年),相模成一郎(昭和38~39年)がつとめ,藤浪教授,志水,坂本助教授を助け,和気藷々とした雰囲気があった。同期生をふくめ教室員間の結婚が何粗か出来たのも,その間の空気を物語るものでほほえましい。藤浪教授も教授室にとまりこんだり,後には病院裏のマンションを借りられ,遅くまで研究並びに研究員の指導に当られていた。藤浪教授は個々の自由な発想を尊重され,若くとも一人前として取扱われていたようで,同時に発足した泌尿器科教室の楠隆光教授のハードトレーニングとは好対照をなしていた。

外来診療は京大式(?)に主治医制をとり,卒後早くから独立して診察者として責任と自覚をうながされた。また関連病院においても古い先輩諸氏がぼつぼつ退職され,新旧交代期にさしかかってきた時でもあり,大学院終了者をはじめとして教室員の市中病院ローテートが行われ,之も40年ごろまでは概ね円滑に行われていた。同窓会との関係は教室内が若手に置換わったので,先輩との連絡が十全であったとはいえないまでも,毎年同窓会総会が行われ,また別に1,2先輩有志の発案で近畿地区諸教授もまじえ,「藤前会」を組織し,藤浪教授をサポートした。

昭和35年(1960)4月には第59回日本皮膚科学会総会が藤浪教授を会頭として大阪毎日ホールで開催され,志水助教授が「ウイルス性皮膚疾患の研究」なる宿題報告を行い,昭和39年(1963)4月には第16回日本医学会総会分科会兼第62回日本皮膚科学会総会が御堂会館で開催され,会頭藤浪教授は「乾癖について」と超して宿題報告を行っている。

また特筆すべきは教室から「皮膚」(永井書店)が昭和34年(1959)発刊されたことで,之は当時新旧学位制度の切り換え時に当り,論文掲載誌としての必要にかられた精もあるが,阪大に専門誌を持ちたいという兼ねてからの念願(開講30周年における田上先輩の項参照)でもあった。昭和36年(1961)には大阪地方会の機関誌として移管され,以後季刊誌として年4号発行,今年20巻をかぞえ国内専門誌として定評あるものとなった。また同時にカラー写真を主とする「皮膚病図説」(永井書店)も教室の編集で刊行されたが,近年カラー写真の普及と共にその目的を果して廃刊となった。

発刊及びその維持には幾多の難問題もあったが,藤浪教授の上記2誌にかけられた熱意はすさまじいもので,「大教室に発表誌なかるべからず」とのことであったが,先生の心の底には京大の「皮膚科紀要」に対する対抗意識がなかったとはいえない。

その間の教室業績は藤浪教授就任10周年記念業績目録(1956~1966)にまとめられ,発表論文は388篇,学会発表952題の多きを算える。その内容は目録及び医学伝習百年史に譲るが,当初の「組織培養」からウイルス,アレルギー,免疫,生化学,病理組織,組織化学,電顕へと拡大発展し,極めて多彩なものとなっている。また欧文論文も年間数篇から10篇近くを算える。また昭和44年(1969)11月には藤浪教授還暦記念論文集が「皮膚」特別号として発行されている。

このように藤浪教授着任10年にして教室第2の黄金期というべき充実した時期にさしかかったが,好事魔多しというか,昭和39年ごろから藤浪教授は高血圧と痛風のため休養の日が多くなり,41年以降は臨床系大学院拒否斗争のため大学院生が入らず,続いて43~44年の学園紛争の渦にまきこまれ,入局者は激減し教室そのものも大きな変貌を呈してくる。

即ち昭和43年2月東大紛争に端を発し,またたく間に全国に波及したが,阪大医学部では42年度頃から青医連により登録医制度,報告医制度反対という運動があったが,まだ比較的平穏で,43年9月にいたり,時の山村医学部長の手で各層の「公聴会」が開かれ,「大学病院のあり方」「大学院制度」「専門医制度_」「講座制」等々が討議され,民主的に医学部のもつ矛盾と欠陥を改善してゆこうとした。12月には自主的組織として,教授以外の全教官よりなる教官会が発足した。その中でまづ教授選考(第2解剖と脳外科)の停止から助手任用にいたるまで全面停止となり,次いで44年2月には医学部長,附属病院長選挙方法の改正が迫られた。このような全国的規模の学園紛争に対して政府は44年7月大学臨時措置法(大学立法)を可決したため,紛争校は異観に対処せざるをえず,阪大も釜洞総長就任後紛争は急速に終煉に向った。医学部では長く停止されていた教員任用の再開をはかるため「教員選考方法の暫定措置」をとり,選考委員の構成を教官の他無給層まで拡げ,選考過程の公開ということになった。他に教育・研究・診療の三体制の改革,卒後研修のあり方等については今後も引続き検討ということで一応紛争は収拾された。

このような嵐の中でわが教室においても,皮膚科教室会が結成され,次のような規約が設けられた(昭和44年6月)。(前文)ここにいう皮膚科教室とは,大阪大学医学部において皮膚科学の発展をめざして行う研究,教育の場であり,それに従事するものが構成する自主的組織である。教室の運営は民主的に行われなければならず,職階や身分制などの一切の権威による強制や抑圧はみとめられない。教室の全構成員は,教室の運営に平等の権利と義務をもって参加するものである。

以下省略するが(目的)(構成)(入退会)(会議)週1回の開催,(議長),(委員会)研究,教育,診療など(不信任)等の条目がならんでいる。 従来学生の講義は主として藤浪教授,坂本助教授,後に相模助教授によって行われていたが,藤浪教授の病欠と以上のような教室の変革によって教育委員会の立案運営のもとで教官が分担して行われるようになった。ベッドサイド教育が重視され,昭和44年度よりはポリクリ学生(10~12名)を対象に午前9~10時の間各教官によりテーマ別のセミナーを行い,その後学生は5~6名づつ2グループに分れて,夫々外来,病棟で1人づつの患者を受持ち2時間の診療実習を行っていた。

また病院改築の期に当っていたので,外来診療室と病棟はその進行に伴って移転をくり返し,外来は旧本館1階(西側)から旧北病棟1階跡,東館6階病棟跡を経て,新築の診療棟2階へ,病棟は北館2階から旧中央館2階,東館6階を経て,新築の新病棟東5階へと移転した。医局も旧本館2階(西側)から東館6階へ移転した。研究室も病院改築に伴い,病院8階,9階及び東館6階に分散している。このような頻繁な移転により,図書をはじめ教室備品の散逸も可なりあり,各人分散して一同に会し談笑する場と機会が少くなり,教室員の融和という点に問題をのこした。皮膚別館は微研療研究部の吹田地区移転(昭和43年)に伴い,1階は従来通り療外来診療室として使用しているが,2階以上は空屋同然となり,わずかに梅毒血清反応研究室(本多一博士)がのこっているにすぎなかった。

昭和45年(1970)以降は博士号の拒否運動もあり,教室にわいては学位論文の提出はない。卒後研修は,青医連の結成以来,臨床研修の自由選択を基本としてローテイト研修,ローテイト後も各講座間の制約にとらわれることなく,名志望系の研修を行う,研修期間は2~3年,身分は病院長に所属という原則で,研修医が釆ても半年毎にぐるぐる出入して定着するものは極めて少なかった。とくに講座医局制の否定,専門医制反対等のスローガンから,いわゆる教室員としての入局は43年度以降は蓼々たるもので,また皮膚科医としての修練において著しく不足していた。それには受け入れ側の教室に毅然たる指導方針がなく,熱意と魅力に欠けるといわれても止むをえない面があった。ただ1つ民主的運営をうたって,教室会議が絶対の力を有していた。些細なことを巡って藤浪教授と1~2教室員との確執も伝えられ,ために先生の血圧は更に上った。

市中病院との関係は教授による人事支配が論点となり,従来先輩が営々としてきづいた関連病院のジッツが後継者を得ないまま,漸次その数を減じていた。このよう教室と外部病院との循環が障害きれると,一且助手をやめて外国留学すると帰国しても元の籍に戻れず(教員選考暫定措置の煩雑さも加わり)無給のままか,中には他大学に去るものもあり,従って民主的な出張人事をめぐって陰湿なトラブルがおこり,お互の不信を来し個人主義的な丑に入りこんでしまう。研究面でも折角優秀な才能と外国仕込みの技術が教室に還元出来ず,また若い後継者が入らないため,或は育たないため一匹狼的な存在におわり,近代科学から大きく立遅れてゆく。このように教室民主化の裏に診療,研究面に多くの危惧すべき問題点をはらんでいた。

その間昭和46年相模助教授が教室を辞し,大津日赤病院部長として転出した。その後任選考がかかる教室の空気の申で進められ,選考委員会で討議きれた結果,投票で教室内講師をおさえて教室先輩某博士が推薦せられた。同博士は荏局中立派な仕事をされたが,何年も前に内科に転じ,近年皮膚科学会の活動が全くない点が問題となった。かかる人選結果は選考委員長の藤浪教授の意図とは反する所で強く不満とされ,病気の悪化,自宅静養のまま,教授会への推薦は延々となっていた。その前後の模様やバックグランドにある教室の混乱ぶりが,学内はおろか,各大学皮膚科に聞こえ,批判の的となった。正しくいつか釆た道を辿りはじめていることに気付くのである。

その中で昭和48年(1973)4月1日,藤浪教授は定年退官され,兵庫医大教授として移られた。最終講義もなく,固辞されたのか退官記念会ももたれなかった。

藤浪得二先生は藤浪鑑先生の次男として生れられ,頭脳明噺,また業績からもうかがえるように先見の明あり,京大時代早くより前途を嘱望されいうならばエリートコースを進まれた方で,阪大の後半健康をそこなわれたこととJ学園紛争のあふりを食って最終の美を飾れなかったことは御気の毒であった。また組織力も十分持っておられ、「皮膚」の創刊,一時は皮膚科学会の若手教授助教授をあつめα会を組織されリーダーとして活躍きれていた。また考え方も自由で近代的であった0御人柄はきわめて純粋な坊ちゃん気質で,人なつこく又はにかみ屋でもあられた。しかし高血圧や痛風の関係もあろうが,一面頑固で好き嫌いの強い方ではなかったかと思う。その点誤解されるふしもあり,とくに宴会とか酒の席はお嫌いなようで,阪大の教授諸公,或は同窓会先輩には知己が比較的少なかったのではないかと思う。御本人は阪大にとけこもうと努力されていたに違いないが,やはり大阪の水にはなじまなかったとすると不幸といえよう。事実兵庫医大へ転じられてからは元気となられ,新しい教室造りに意慾をもやされていたが,昭和52年5月23日脳卒中で逝去きれた。享年67才。

皮膚科同窓会誌-開講75周年記念誌-

佐野榮春第5代教授著

「大阪大学皮膚科学教室75年の歩みを顧みて -教室史によせる反省-」より抜粋

昭和53(1979)年6月発刊

※一部加筆修正箇所

谷村 忠保 3代教授

1946年(昭和21年)~1955年(昭和30年)

谷村忠保教授は大正5年(1916)大阪府立医大を卒業,細菌学教室(主任 福原義柄教授)に入り,翌年皮膚科学教室に転じた。大正9-11年の間解剖学教室に於て大串菊太郎教授の指導を受け,11年10月より12年3月まで東京帝大皮膚科に於いて土肥靂蔵教授に学び,同12年4月欧州に留学し,ドイツキール大学でKlingm山1er教授の教室で約1年3カ月研究に従事し,とくに皮膚結核につき研錯をつみ,大正14年4月帰朝した。在独中の研究をまとめ「結核疹に関する研究(ドイツ文)_lで学位をとり,昭和2年(1927)7月講師,10月皮膚科学教室助教授となった。昭和16年(1941)12月皮膚科学講座担任教授,佐谷教授退官後21年5月より両講座兼担,教室主任となる。同年10月微生物病研究所教授兼任。

この時代における一番重要な問題は皮膚科と泌尿器科の完全分離であった。戦前に泌尿器科学講座の分離又は新設がなされた大学はまづ九大をトップに東大,京大次いで阪大(昭和16年)及び名大の噸であったが,実体は教授,助教授級のみ専門域を分けるといった程度で,教室員は依然として両科の診療に従事していて,独立した専門分科というにはほど遠く,むしろ両科の近代的発展を大きくはばんでいたという見方がつよい。特に我が教室では完全分離したのは藤浪,楠両教授の着任後で,このような不合理な不安定な移行期が昭和16年から31年まで実に15年の良きに亘ったことは多くの批難の的となった。その間の事情については谷村教授御自身退官後昭和33年(1958)日本医新報第1789号に次のように述べていられる。

「・…‥昭和16年新たに泌尿器科学が独立し,佐谷先生は泌尿器科学講座を担当せられ,皮膚科学講座は私が受け持つことになった。

佐谷先生の退官せられる前年末,既にその後任教授について考慮せられ,当時の阪大外科の一助教授(この方は後に阪大整形外科の教授に就任された)に交渉されたが,それは先方の辞退によって成就しなかった。

昭和21年先生の御退職後間もなく,教授会に於て新たに泌尿器科学担任教授の詮衡が行なわれたが,その結果私に暫く兼任せよとのことであった。その後,私は事ある毎に泌尿器科学兼任を解いて買うよう要請し,昭和22年からでも既に3回正式にこのことを申し出た。その度毎に幸い教授会に於ては私の乞をいれられ詮衡委員会が設立せられたが,毎回私の希望通りにはならず,私の兼任のことがうやむやのうちに継続された。殊に私が昭和26年秋大患にかかり,相当長い間職務を遂行することが出来ず,自責の念にたえず,泌尿器科学担任教授の詮衡を強く申し出たが実現されず,私の停年退職(昭和30年3月)までそのままに経過し,実に満9年間阪大泌尿器科学講座を兼任したことになる。

その間学界に於ける私に対する非難は相当強いものであった。また先輩・畏友からも御注意を受けたことは一再ならずあった。勿論かかる不始末を来したのは私のおしの弱かったためとも考えられようが,私としては誠心誠意事に当ったつもりであった。また公開の席上に於ても,私の泌尿器科学兼任は阪大の大なるマイナスであることを一再ならず述べて,新教授の選定をさけんだ。 さわさりながら,私の退官した翌年7月,漸く阪大新皮膚科教授並びに新泌尿器科教授が決定された。‥…・」

戦時中及び戦後の混乱期(21年佐谷教授の退官まで)は止むをえないとしても,谷村先生の御苦心にも拘らず,その後再三の教授詮衡委員会が流れてむやむやのうち兼任がつづいたのは全く奇怪千万といわねばならない。筆者(佐野)も当時在籍したが,若輩の身でことの真相は知るよしもなかったが,学内人事や運営をめぐって複雑な諸事情がからみ,しかもその渦の中心に,後任教授の野望にもえた教室の�氏の暗躍があった。教室の恥部ともいうべき過去を今更とりたてるのは気がひけるが,史実としてこの際はっきりしておきたい。

第2次大戦後半期には教室員も激減し,また厳しい戦時態勢下で研究,教育,診療面で大学の機能が麻痔したことはいづこも同じで,当教室に限ったことではない。終戦直後も暗い混沌たる世情を反映し,教室内では物心共にともすれば放逸と無秩序に流れ勝ちであった。それに中堅層が少なくとくに指導者を欠いたことも拍車をかけたといえる。即ち永く医局の指導的立場にたっていたといわれる山本弘博士は早くから大阪逓信病院部長に赴任して帰らず,戦後各地で設立された新設医大にめぼしい先輩諸氏が教授又は助教授となり教室を去った(大阪市立医大へ櫻根好之助教授,田村峯雄助教授,神戸医大へ上月芙教授・後に佐野栄春助教授,奈良医大へ石川呂義教授,すこし後になるが小林浩助教授,和歌山医大へ西村良応教授等)。従って戦後入局した若い連中にとっては全く梶を失ったのも同然で,また過去の教室との間にもばったり断絶が出来た。このような背景のもとに�助教授の急速な台頭がおこる0�助教授は昭和4年本学卒業後長く教室に在籍されたが・政治に長けその方面では学内で有名であったが,臨床,研究いづれの面をとっても大きな難色があった。皮膚科と泌尿器科がどっちもつかずの不自然な形で教室があったというのも,�氏にとっては都合のよいことであった。その上谷村教授は病弱であった。そこで色々な手で立場の弱い若手教室員に対して露骨な懐柔第がとられ,その態勢を批判した御し難い人間には出張という名を借りて医局から遠ざける等,�派とアンチ�派が色別けされ,電話が盗聴されるというような噂の出るほ どの暗黒時代となった。また学内でも義理人情という名のどろどろした人間関係から�氏を支持した人も少なくなかったと聞く。このような教室又は学内事情はいち早く他大学にも知れ,変な好奇と冷笑をもってみられたことも再三でなく,とくに教室泌尿器科は蔑視され10年間全くの冬眠期に入った。アンチ�派の若手層はここに始めて学外に出た心ある教室先輩と膝つき合せてその助力を仰ぎ,更に当時学内革新をめざすグルンド会のリーダー(釜洞,関,伴,天野,須田ら諸先生)の強力なバックアップを得て,良識の府に帰すべく努力がつづけられた。その間谷村先生の御苦衷は察するに余りがあるが,病床に臥されていたある日,筆者を呼んで「�君に関する教室若手の考え方,とくに臨床,研究面における評価なり指導性について忌惇のない意見を書いてきてくれ。読めば焼き捨てる。君には迷惑をかけない」とのお話で,徹夜で数10枚ほど書き提出したが,その時の先生の痩せた腕を思いだす。かくして昭和31年学外から新教授を迎えて,愈く10年ぶりに教室が正常化された。�助教授は失意のうちにその後間もなくなくなった。�氏もある意味では戦争の犠牲者であり,不幸な人であったといえる。元々大学人としてその器にあらざる人が永く残り教室を聾断すれば,このような過ちが起るということになる。勿論管理者(教授)の毅然たる態度に欠けたことや,教室員の無気力,或は教室内によき後継者が育たなかったという教室の事情等も反省を要する処であろう。いつの世でも,どこの社会でも起りうることであるので,苦い教室の経験として記録に留めておきたい。

医局生活については本誌の随想欄に寄せられた多くの思い出談から自然と浮び上ってくるので,蛇足を加える必要はなかろうが,終戦直後から数年間の模様を筆者なりに記してみたい。

前述のように昭和14年度記録的な大量入局のあった後は,15年1名,その後3年ほど絶え,19年卒業ではクラスメート川井一男氏が特別大学院学生として兵役を免除され入局したが,戦時中のことでありイペリット毒ガスの皮膚障害というテーマで第1病理木下良噸教授の指導をうけることとなり,戦後は皮膚科に戻らずそのまま1病へ転じた。私の復員入局時には教室員は僅か数名で,診察者(1診,再診)は別として,予診,陪診,処置室,バイオプー係等は主として晒義広,福田耕平,私,すこしおくれて平井輝一,村田良介等のような新人の手で,入院患者は主として細田寿郎先生(昭和14年本学卒)の直接指導を仰いでいた。佐谷,谷村両先生の夫々の廻診時,処置等につき指示が異うことが多く,その間新米はうろうろして「双頭の鷲」は困るといってよくこぼしていた。田村峯雄,梶山直二,谷末善,志水靖博等諸先生がばらばら復員されたが,外来診察の他は研究室或は出張に出られていたように思う。食糧事情が最悪で,医局で先輩からハンゴーのお粥たきの番を頼まれたことも印象にのこっている。谷村先生も交通事情が悪いので,教授室にとまりこみで,夜になると医局へメザシや餅を焼きに来られていた。当直室には2段ベッド数個が用意されていたが,いつも満員であった。

酒はなく,他に娯楽もないので,若い連中は御多分に洩れず,研究室のアルコールを薄めて車座になって気炎を挙げていた。病室の廊下も黄昏時には,カンテキが行列して魚を焼く臭と煙が充満して向うが見えぬ様であった。ともかく医局は極めて家庭的であったといえる。

外来患者は皮膚病,性病,泌尿器疾患(結核が多かった)ごっちゃまぜであったが,皮膚科に限っていうと,戦後猫漱をきわめたのは折癖で,甚しいときは新患の%~舛をしめ,梅毒とくに顕症梅毒も世相を皮映して極めて多かった。処置室では毎日サルバルサン,すこし経ってマフアルゾールの注射に明け暮れしていた。他に皮膚結核,膿痴疹等感染症も多くみたことは当時の統計の示・す所であるが,前者は谷村教授のライフワークの1つであり,戦後セファランチンついで抗生物質の登場により治療面が重視された。丸山ワクチンも早くから試用していた。痛もさほど珍らしい疾患でなかったが,どういう訳か谷村先生は患者を前にすると椅子を急に後に引いて天井の扇風機をとめさせ,ゴム手袋をはめた。薬としては抗ヒスタミン剤の開発,続いて抗生物質,ステロイドの登場となり,皮膚病治療に一大転換を来した時代であった。しかしながら主体はあくまで軟膏療法であり,材料不足のたゆ代用品の工夫と共に,基剤の使い分けを喧ましくいわれた。木タール剤(ピテロール,グリテール,ツメノール)が常用され,湿疹には3%グリテール軟膏がよく使われていた。

教室員の卒後教育は全くの徒弟教育であり,博学強記,豊富な臨床経験では本邦1,2を争う谷村教授の診察ぶりを見学するのが一番の勉強であった。また診断に対しては絶体の権威であった。弟子に対しては極めて厳しく,とくにバイシュライベンにあたって緊張の連続であった。診察の先生をとりかこんで,椅子の後には教室の先輩方が沢山見学していた。学生ポリクリに際しては,学生への質問が時に我々新入医局員に飛んで来たりして,肝を冷やすことも再三であった。当然であるが皮疹の詳細な観察記載をとくに重視され,えてして訳もわからぬままバイオプシーする我々に対し「気違いに刃物」というような辛殊な皮肉をいわれた。むつかしい症例を前にして暫し何もいわれず,診療がすんで部屋へ伺うとJadassohnの教本を読んでおられることもあった。弟子達には詳しい説明はあまりされず,ときに断片的に独り言のようにつぶやかれても新米には何のことか全然判らず,後になりやっと思い当る場合が多かった。晩年長期入院された後,「長く休むと診断がにぶる」と洩されていたこともあった。また皮膚科は3年位で一応判った気になるが10年経てば判らなくなり,永くやればやるほど難かしいとも云われた。努力の方であった。

学生の講義は割と平明であり,湿疹,じんま疹,梅毒等ポピラーなものに限られていたようであり,北下のいわゆる学用患者のLupus vulgaris等は毎年のように出されていた。講義係は病院屋上のムラージュ室からムラージュを運び,例の黒板拭きが役目で,講義の進行に従い消すタイミングが極めて難かしかった。先生の書かれた教科書は「臨床皮膚科学」之は戦後絶版となり,昭和25年には「皮膚科学と性病科学」(南保書店)が出された。当時としては可成り詳細で専門的に亘るもので,私自身今日も愛蔵しているが,退官後も改訂増補する御意向で我々門弟に計られたこともあったが,その実現はみなかった。

学会は前述の如く大阪地方会の復興があり,昭和25年(1950)11月には谷村教授も主唱者の1人となって,第1回日皮会中部連合地方会が名古屋で開催された。之は近畿皮泌科集談会の秋の1回を当てたものでその発展とみることが出来る。戦後初の日本医学会総会(昭和22年4月)が大阪で開かれ(佐谷教授が副会頭),谷村教授は第46回日皮会総会の会頭となられた。当時戦後の疲弊甚しく,学会用に越後から米を運んだとも聞いている。送電は時間制限であり,また電圧ドロップで会場用のスライダックスを飛びまわって借りてきたことを記憶している。学会発表は戦前より続いていた通り図表を大きな紙に書き,木枠につり下げ,1枚づつ手でおとして行くという形式で,学会出張は大きな貨物と交通難の為体力を要した。次いでエビディアスコープからスライドの時代に入るが,カラースライドの学会利用は当時まだ蓼々たるものであった。特に顕微鏡スライドをカラーでとり学会で発表したのは昭和25~26年頃で,わが教室が皮膚科畑では一番早かったのではないかと思う。というのはいち早くカラー化を目ざした第1病理の瀧,川井,螺良の諸氏から技術指導と全面的協力を得たからである。また当時,PAS,アルシャンプルー等組織化学の走りの時代で,いち早くその方面に興味をもったこととも無関係ではない。

研究業績は戦後数年は物心共に十分研究を行える態勢でなかったし,発表詰も紙不足かつ藁紙で,刊行も不定期であった。外国誌は戦争中はとだえ,戦後は進駐軍図書館がよいで,その渇をいやした。教室のテーマはまづ筆頭に療及び鼠療であった。いうまでもなく櫻根,佐谷両先生以来の伝統を継ぎ,とくに昭和16年以降は鼠癒研究に主力がそそがれ,西村真二博士(後,微研教授)の精力的な研究をはじめ,教室員の多くがそれに参加した。研究室はいわゆる皮膚科別館であったが,戦争酎なるころ研究室の一部を国立療療養所・大島青松園野島泰治園長の御好意により大島へ疎開し,数年間研究を続行することが出来た。業績の詳細は医学伝習百年史の癒部門に譲るが,大阪皮膚病研究所創立35周年記念会業績一覧によると,昭和30年までに原著論文及び綜説163篇をかぞえる。

尚別館における療の診療の変遷につき附記する。設立当時は皮膚科の医員,看菩婦の交代により週3回行われていたが長続きせず,間もなく,外島保養院におられた横井万策氏(大正10年本学卒一後微研助教授一教授)に委嘱し(昭和10年),その後大西基四夫氏(昭和16年東北大卒)が昭和23年から1年間在勤,続いて復員した教室の河野通之氏(昭和11年日本医大卒),志水靖博氏(昭和11年本学卒)がいづれも微研講師,助教授として療診療にあたり,昭和30年以降は伊藤利根太郎氏(昭和23年本学卒⊥現微研教授)に継ぎ,昭和43年微研の千里移転と共に皮膚別館建物は再び医学部に移管され,今日学部非常勤講師として伊藤教授に療の診療,学生実習を御願いしている。

皮膚結核も谷村教授のライフワークの1つであり,疫学,治療と共に,竹尾研の指導応援をえて,スライドセルカルチャーによる結核菌の増菌を皮膚結核患者につき調べていた(大島知之,佐野栄春)。他にワッセルマン反応とか駆梅療法に関する論文も多い。また谷村先生は御自身の専門域のみならず,広く各人の発意を生かされ,シュワルツマン反応(釜谷武彦,坂本邦樹),肝硬変とVascular spider(吉野一正),皮膚ビタミンCと副腎皮質ホルモン(小林浩)等,また第3解剖黒津教授の指導をえて,自律神経中枢と皮膚機能(村田良介,佐野栄春,井本勢太郎,塩岡毅一等)がぼつぼつ行われるようになった。

症例報告も喧ましくいわれたが,我々若輩にはその臭価がわからず打捨ててしまったものも多く,また掲載誌の少ないこともあり,低調であった。

昭和25年以降,本学出身者の入局も毎年その数を増し,やっと戦後の疲弊も回復しかかった頃,谷村教授が病気となられ,昭和26~27年阪大病院内科病室に入院静養されることとなった。 教室行事としては,伝統的に元且の医局にわける新年挨拶会と年末の忘年会があったが,時代も悪くレクリエーションは少かったように思う。谷村先生の門下生の会として「和楽会」があり櫛羅のお宅に招待された記憶もあるが,同窓会例会は教室内の暗雲を反映してか永く中絶の形であった。その間特筆すべき教室行事としては皮膚科教室開講50周年記念会を挙げねばならない。昭和28年(1953)1月10日,時の学長,医学部長,附属病院長の臨席のもとに教室関係の諸先輩の多数参集をえて盛大に開催された。当日,皮膚科,性病科,泌尿器科の各領域を代表して,教室先輩の横根好之助(大阪市立大学),黒田信夫(大阪府立難波病院),上月実(神戸医大)の3博士から記念講演があり,記念出版として谷村忠保著l ̄鼠療-1が刊行せられた。 その後谷村教授は健康を回復され,昭和30年(1955)2月24日,「我が歩みし道」と超して阪大病院東講堂において最終講義を行い,同年3月31日付けで定年退官きれた。退官後苫屋で開業されるかたわら,大阪地方会,神戸集談会等に御出席になり後進に対したゆまぬ御指導と御激励をいただいていたが,昭和36年先生の古稀祝賀記念として記念論文集刊行が同窓会の手によって行われた。当時再び病床に臥される日が多かったが,その中を原稿の校閲校正の筆をとっておられた。そこには谷村先生がこれまで内外に報告された欧文論文を掲げ,次に教室同窓会員より寄せられた欧文論文を記し,最後に先生の和文論文並びに指導論文を目録としてあげている。正に谷村皮膚科学の集大成とというべきものであった。

昭和41年4月には「ずいひつ卒業五十年記念」として,これまで各所に載せた随想を一まとめとし,約40年前の外遊中の思い出を「渡欧雑記」として附している。その中には横根孝之進先生,土肥慶蔵先生,佐谷有吉先生,大串菊太郎先生等恩師によせる追憶と謝辞が述べられ,また永い学究生活を顧みての所感或は交友の数々,御家族のこと等,淡々とした筆の中にかなり赤裸々に語られている。記録として興味をもった1つに「陶器のムラージュ」というのがある。教室のムラージュ作りの辻本氏の苦心と共に,佐谷先生の発案で従来の磯による標本に代って陶器で作ろうということで,京都伏見へ日参して3年ほど続けたが,遂に陶器ムラージュは成功しなかったという。先生は畝傍中学の出身で歴史ことに日本上代史に若い頃から興味を抱かれ,国史を播き,その方面での交友も多くもたれ,飛鳥,奈良時代の古代遣址を探渉されると聞いていたが,随想集の中でもこんな未熟な医者になるよりは歴史を修めた方がよかったと「私は誤って医者になった」と書かれている。このように先生は追憶談にもみられるように記憶力抜群,趣味豊かで,文筆にも長け,性素朴なかざらぬ万であった。その人間的な弱さが晩年病弱なことと相侯って,教室管理の面で悲劇の主となられたのは残念であるが,臨床,研究共に超一流で,櫻根先生以来の大阪学派の中心としてその発展につくされた功績は極めて大であった。昭和42年(1967)11月6日逝去された。享年76才。

皮膚科同窓会誌-開講75周年記念誌-

佐野榮春第5代教授著

「大阪大学皮膚科学教室75年の歩みを顧みて -教室史によせる反省-」より抜粋

昭和53(1979)年6月発刊

※一部加筆修正箇所

佐谷 有吉 2代教授

1926年(大正15年)~1946年(昭和21年)

櫻根孝之進教授の退職後,大正15年11月東京・三井慈善病院(現在の東大分院前身)の皮泌科部長であり,東大講師でもあった佐谷有言博士をその後任教授に迎えた。佐谷教授は明治44年東京帝国大学医科大学医学科を卒業,大正3年8月京都府立医専教諭を経て大正7年(1917)から約2年間米国パルチモアのジョンホプキンス大学のYoung教授の下に留学され,尿管の生理について優れた研究を行った。診療については当時最新式の膀胱鏡を駆使し,また排泄性腎孟撮影を導入して,阪大における近代泌尿器科設者となった。皮膚科の万は時の助教授谷村忠保博士が専ら研究指導に当り,多数の教室員を擁して泌尿器科,皮膚科共に多くの業績が挙げられた。佐谷教授は療及び鼠療にも深い関心、をもたれ,谷村教授,櫻井方策博士,西村真二博士(共に後に微研教授)と共にその方面にもパイオニア的な業績をのこされた。

ここで皮膚科別館及び財団法人大阪皮膚病研究会と教室の関係につき触れておきたい。このことは大正14年櫻根教授が大阪の某篤志家より療の研究治療のために10万円の寄贈をうけたことに始まり,佐谷教授が之を引継ぎ,昭和6年阪大付属病院構内に財団法人大阪特殊皮膚病研究所の建物(現皮膚科別館)が落成し,昭和7年大阪帝国大学に寄贈されると共に皮膚科教室の所属となり,次いで昭和9年9月微生物病研究所に移管されると共に上記研究所は微研療治療研究部となり,佐谷有言教授は微研教授を兼任し初代部長となった。その後は微研癒研は皮膚科教室と表裏一体となり,皮膚科別館において療及び鼠癒の研究が旺んに行われ,とくに昭和16年以降谷村教授時代には教室のメインテーマの1つとして多くの業績が発表せられた。一万昭和5年雑誌レプラが刊行(最初は年4回,その後年6回)され,昭和12年からは日本療学会の機関誌となった。

佐谷教授は着任来,京大松本信一教授,京都府立医大中川清教授と相計り,3大学間の学問的交流と親睦をはかる目的で,近畿皮膚科泌尿器科集談会を創立し,昭和2年(1927)11月6日第1回集談会が京大禁友会館で開催された。その後春秋2回,京都と大阪で交互に開かれていたが,戦後中部連合地方会の発足と共に春の1回となった。更に泌尿器科の分離に伴い近畿皮膚科集談会と改称されたが,今日に到るまで発足時の3教授の意向通り肩のはらない気楽な会としてユニークな存荏を誇っている。

佐谷教室における業績は皮膚科領域に限っても多方面にわたっている。試みに学位論文別にみてみると,細菌の皮膚透過性,皮膚の糸状菌感染と糸状菌学,梅毒,とくに駆梅療法,ワッセルマン反応等感染症乃至免疫学的研究,一方SH基の重金属に対する解毒作用,ビタミン(ビタミンC,ビタミンP等)等生化学的研究,他に庶糖摂取と皮膚の炎症,或は皮膚温とその変動等生理学的方面,赤外線と皮膚,超音波とスピロへ-タ,ワッセルマン抗原等,或はモルモットの皮膚移植,生毛移植等々,時代の先駆的なテーマも手がけられている。療,鼠療については次項でまとめて記すこととする。

当時の教室の模様を2,3同窓会誌から拾ってみることとする。まづ昭和9年4月29日に教室開講30周年記念の式典及び懇親会を行っている。厳密には昭和8年1月が開講30周年に当る訳であるが,丁度佐谷教授が外遊中であり,その為1年延期したという事情があった。同窓会雑誌(第6巻)昭和10年4月号から当日の医局日誌をみると,「綿業倶楽部にて開講30周年記念祝賀会。遠近より多数参列。佐谷先生,横根先生を始め開講当時の模様御経験談並に先輩諸氏の祝電通信等を面白く承る。一同は朗らかに愉快に此の記念すべき一夕を心ゆくまで,時の経つを忘れて爆笑の交響楽もなごやかに歓をつくす」とある。

その席上佐谷教授の挨拶によると,教室メンバーは教授1名,助教授2名(谷村忠保,横井万策),講師4名(今北力,横根好之助,上月実,原田久作)助手3名(山本弘,西山敬三,原田貞知),副手16名,医員8名計34名,他に大学院学生1名,専攻生12名,中華民国派遣見学生1名,総員48名の大世帯であった。診療面では昭和8年度の統計によると,新来患者数7,480,再来患者延数21,248,入院患者延人員は6,051,皮膚科総収入は102,587円84鋲という。発表論文は年間28篇であった。記念号から同窓会員の「消息と感想」を抜草すると,

「Mukashiokaerimireba kangaimury6 toiukotoba o mochiiru koto ninatteiru ga,Satesono kans6wa d6katotowareru naraba,imanoIkyoku no shimpo hatten-burio yorokobi,naOkononochimo masumasu hatten sareru koto o inoru nomide arimasu.Kono kikwaio rlyOShite,Shokun no gokenko oinoriage masu」

(Sakurane Konoshin)

「同窓会誌の夕いこ教室より専門機関雑誌の発刊せらるる事の1日も早からんことを望む」(田上初雄一大正6年本学卒) 「集談会や同窓会,抄読会等開催の折に最近迄教室に在って開業している人の出席率の悪いのは他の教室にその例を見ず,如何の理由かと不思議に存居候……」(江里口春志一大正12年熊本医専卒) 他に30周年記念として同窓会員の写真アルバムを作っているが,極めて豪華なもので個人写真の他に病院教室診察場或はピクニック等の行事の写真も網羅きれている。その「はしがき」として佐谷教授は次のように述べている。

「古くからよく十年一と昔と云うが,徳川太平の時代でさえ,十年もたてば,世相に可なりの変転があったものに相違ない。明治維新以後,大正,昭和を通じて,世は更に日進月歩で,十年どころか五年はおろか,一年の間にでも隔世の感を懐かしめる様な変遷をする時世である。この間に我教室は三むかしの齢ねた-しかも絶えず進歩の尖端にあって一その同窓は学問や職業の上から云えば,兄弟もただならぬ間柄であるが,何分教室の歴史が長い年月に渡って居るので,兄は弟を見知らず,弟は兄を覚えないと云う様な,甚だ迂潤なこともできて来る。又お互に遠く離れたり,或は月々の仕事が忙しかったりして,昔の相棒も,其後は親しく逢う機会もなく,僅かに筆の便に消息を通ずる様な物足りない感じを常々懐いて居ることである。足れが30周年記念として,同窓会員全体の写真帖を作ろうではないかと云う,話の纏まった所以であると思う。其撃咳に触れずとも,せめてはありのままの姿に接して温故の情を切にし,知新の喜びを味うことは,今回の記念として,真にふさわしいことでなかろうか」。

当時の医局行事を日誌から拾うと,正月佐谷先生御宅に年賀,一同参上例年の如く御馳走となる。医局対抗乃至病院内野球試合がその都度勝敗スコアーと共に記され,時に医長殿御出場とある。春秋医局ピクニック,7月26日には天神祭。大風水害の記事もみえる(昭和9年9月21日)。大晦日には佐谷医長寄贈の忘年牛肉大食会。他に定期的な抄読会,集談会,学会記事は勿論のことである。そのような平和な日々の中にも防空演習,安藤秀夫,森野昌一氏入営送別会等,世相を反映して一抹の蔭が通りすぎる。

昭和11年11月22日は佐谷教授赴任満10周年の記念行事が行われ,午後1時より恵済会館で先生並びに御家族と現旧医局員職員の記念昼食会,午後2時より4階大会議室で寿像贈呈式,午後3時から物故会員追悼会,5時半から南地「本みやけ」で祥友会が開かれている。同12年9月佐谷教授は附属医院長に就任された。同13年12月発行の同窓会誌は祥友会誌(創刊号)と改称される。

祥友会誌に「銃後医局だより」として佐谷先生の横薗がのっている。「今更云うも愚かなり,我等が医長殿にして東洋一のJ坂大の院長きん。がおよそ病院の院長さんてな第一印象よりは寧ろ大人の風格ありとの楠本総長の言は正鵠を得たるものか。去る年の5月に院長に就任されてよりあたかも戦車の如く朝は8時から夕刻は遅くまで或は外来廻診講義にと教授として活動される一方,院長としての重職は先生をして非常時局に於ける阪大運行の最高手腕に遺憾なく発揮せしめられている。正に登竜時を得て雲を呼ぶの感あらしめる。最も得意とする所は東上せられる時に夜行に行って夜行でかえられて直ちに廻診外来処置を平気でなさる所である。斗酒尚辞せず弟子が一塊となって体あたりしても一夜明くればけろりとして居られる。恰も双葉山の如く年々歳々益々頑健の度を増されるのは我等の最も快事とするところである。本当にあれだけのエネルギーが如何にして医局で楽まれる2杯の「うどん」によって保持されたものだと思う。内外に何か大きな問題が起って来ると相模の五郎正宗玉を払うが如く之を処置せらるは我田引水乍ら惚々させらるる事を特に強調し度い。内に於ては人情院長として看護婦迄に思慕せられる。

一見無粋に見えるも多趣味にして俳諮は大虚学人と称して一風をなし,又野笛と称して随筆和歌をものせらる。凡そ負けること事は嫌な万で医局の若者を引卒されても,釣で御座れハイキングでござれいつも首位を獲得される。さわあれ酔が廻ればどこから出ると思わるる様な美声をはりあげ常盤津の一つも物せらる所を見ればしのはるるものあり」 また院長業務の忙しい中を,「午后2時より医長室に集められ,各自の研究事項に就き質問指導を賜る。一同尚今後の研墳を誓えり」との再三の記事もみられる。

このように清濁合せ飲むスケールの大きな教授と,よき女房役として学識広遠,臨床抜群の谷村助教授,その下に山本弘講師(昭和5年本学卒)を先頭に多士済々50名になんなんとする教室員がひしめき,活気にあふれた診療と研究の日々が想起され,昭和10~14年頃が我が教室の1つの黄金期ということが出来よう。

ところが昭和12年7月7日虚構橋事件の勃発から北支に風雲急をつげるに従い,教室員の入営応召も漸次その数を増し,昭和14年1月には森野昌一氏戦死の悲報がとどく。佐谷教授は院長満期に引続き,15年6月から18年6月まで戦時中の医学部長の職にあり,その後附属医専部長も務められた。また年次入局者は昭和14年(1939)の8名を頂点として,急激に減少しとくに第2次大戦中はばったりと絶え,戦局の激化と共に日々の診療にも事を欠く様であった。戦争末期の模様を谷末喜氏(昭和10年本学卒)は次のように語っている。

「医局は昔日の面影は全くなく,佐谷,谷村両先生を除いては,僅かに今北医局長,田村峯雄(昭9本学卒,後年大阪市大教授)を始めとする極く少数の人員で,いつもひっそりしており,とてもじっくりと腰を落つけて勉強に専念する心、の余裕もなく,一方戦局は次第に悪化の一路を辿って行った。私も病院内の要員としてや教室を苦るための万年当直クをしつづけた。その間,食糧仕入れには随分と苦心した。」

その間谷村助教授は昭和16年(1941)12月教授となり皮膚科学講座担任となった。大阪地方会は戦争中も休まず開催されていたが,昭和20年2月以降は一時中止となり,研究は勿論のこと診療すら相次ぐ空襲のため様に出来ない状態となった。かくして6月15日終戦の日を迎える。9月29日終戦の目から僅か40日,両教授及び我が教室員各位の熱意により大阪地方会が戦後第1回を開催したことば特筆すべきことと考える。ぼつぼつ復員して教室に復帰するもの,或いは新らしく入局するものも加わり,物資の極度に乏しい中をフェニックスは廃墟の中から立ち上ろうとするが,まだまだ戦争の爪跡は大きく,復興にあたっては年月を要した。そのさ中,佐谷有吉教授は昭和21年(1946)3月定年退官された。その後大阪国立病院長に迎えられ,医行政の面で益々敏腕を振われたが,昭和32年9月23日心筋硬塞のため逝去された。享年73才。

皮膚科同窓会誌-開講75周年記念誌-

佐野榮春第5代教授著

「大阪大学皮膚科学教室75年の歩みを顧みて -教室史によせる反省-」より抜粋

昭和53(1979)年6月発刊

※一部加筆修正箇所

櫻根 孝之進 初代教授

1903年(明治36年)~1926年(大正15年)

明治35年,時の大阪医学校(大阪大学医学部の前身)佐多愛彦校長は皮膚科開設の意図をもって,外科医長代理であった櫻根孝之進教諭(明治23年本学卒)を東大皮膚科土肥慶蔵教授のもとに1年間の内地留学に派遣し,その帰学をまって開講となった。磯野雄馬氏(明治32年本学卒)は外科より転じて助手となり(外科にぉれば上席が3人ある。皮膚科に転ずればェルステアシスタントだ,難口となるとも牛尾となる勿れと仰せられ,熟考の上御世話になりたるなり。それで元祖医長は櫻棍先生,助手は小生なり一同窓会雑誌第6巻より-),次いて億川席三氏(明治33年本学卒一後,助教授)の入局があり,日露戦争中楼根教諭はドイツ留学,ブレスラウ大学Neisser教授のもとで皮膚科学及び梅毒学を学び,明治39年帰朝きれた。東大に学位論文「オイジオ ミコーゼ菌病に就て」を提出し,明治42年学位をえたが,本学出身者中医学博士第1号であった。 明治42年5月,日本皮膚科学会大阪支会が母教室を主休として設立されたが,これはその翌年大阪における第3回日本医学会総会の開催にそなえる意図をもつものと推察されている。因みに第1回支会の演題を参考までに記すると,人頻の家鼠接種試験に就て,ポロケラトージス患者供覧,尿管狭窄療法に於けるフォール民法に就て,増殖性梅毒疹患者供覧,水銀注射液に就て,淋菌菌培養法に就て,淋疾療法に就て等々である。, 当時の学会の模様を久保山高敏氏(明治42年本学卒)は次のように述べている。「43年4月大阪で第3回日本医学会が開催された(学校病院だけでは間に合わないので,万々の家を借りて),皮膚科学会の総会も母校の講堂で開かれた。卒業早々の青二才学会の勝手は少しも判らない。然し初めて斯道の学者,先輩知名の士の撃咳に接して大いに得る所があった。之等の人々は割合に皆若人であるのに驚いた。当時京都府立医専の皮膚科医長江馬ドクトルは相当の年輩であったが,風貌端麗温厚にして才気ある社交振りには吾人共に感心した。当時の学会を見ると東大土肥教授御大の偉さには驚異の眼を見張った。静々たる門下青年学研者の多いのは謂わずもがな,苛くも本邦斯道の学者研究者で,同教授の息の掛らぬ者は極めて少ないと謂われている。又当時は泌尿器学が本邦に於て漸く頭を挙げん気勢を示した。余は此に最も興味を覚えた…

その後日本皮膚科学会大阪支会は順調な歩みを辿り,付属病院全焼後と第2次大戦末期を除いては年に2~数回絶えることなく開催され,今日の日皮会大願地方会(53年4月で第231回)につづいている。

かくして教室には山田司郎(明治43年本学卒,後年昭和2年1月教授となり同9月退職),久保山高軌馬場貞次,谷村忠保,浜田健次の諸氏をはじめ,毎年1~2名の入局者を得て,益々隆盛となると共に,大阪府立難波病院,外島保養院,大阪市立市民病院(大阪市立医大附属病院の前身)等の関連病院への教室員の赴任がはじまる。その間,大正5年(1916)櫻根教授同門会として櫻蔭会が設立され,大正14年(1925)櫻根教授在職25年表彰会が中之島中央公会堂において盛大に挙行きれ,昭和5年(1930)には櫻根博士還暦祝賀会ならびに記念論文集の刊行がなきれた。 櫻根孝之進教授及び教室員の研究業績の大要は上記の「記念論文集」(総1593頁)に載録された原著欧文10篇,和文48篇から知ることが出来るが,主だったものを挙げると次のようである。 臨床面では伝染性軟属隆に対するヨクイニン煎剤,爪症驚にプロタルゴール水又は硝酸銀水を利用した収赦圧縮手技,丹毒に対し櫻根式電法療法,あるいは櫻根氏膏の工夫創製等,創意にあふれたすぐれた治療法の開発に努力きれた。また「日本に於けるベラグラの1例」として本邦の第1例を報告,その原因が白米食と関係があると着目きれたことは,特筆に値する業績である。療の病理にも興味をもたれ「療の治療」として第3回日本皮膚科学会総会で宿題報告されている。また鼠喫症にサルバルサンの有効なことを経験し,スピロへ-タ起因説を推定きれた(以上谷村教授による)。専門著書は3篇あり,最初は大正2年吐鳳堂より出版された「皮膚病学」第1版,次は大正5年「花柳病学」,ついで「皮膚病学」を改訂増補して第2版が出版され,いづれもローマ字書きであった。先生はローマ字問題に極めて熱心で,「浪速の淀川のほとりにて,ローマ字マニア※」Mania Romajika※ と称せられていた。

次に櫻根先生の横顔というか人間的な面を当時の教室の雰囲気と共に,先輩諸氏の懐古談をかりて紹介することとする。 「当時の櫻根先生は体躯肥大,温厚円満振りは当時も今も変りはない。億川きんは頼髭に埋れた風采堂々たる人であった。齢はたしか32才であったを聞いて,その若いのに吃驚した。志賀君は倭躯に少ない髭を無造作に生やした明朗そのものであった。医局はいつも和やかで,億川さんが時々話語を弄して皆の頃を解かしめた。医局の食堂で一同揃って憤った,末広の肉弁(当時15銭)は実に甘かった。億川さんはその後間もなく惜しみなく(?)その頼髭を剃って髭の少ない志賀君,八杉君及び小生へ小包で送った。‥‥‥」(久保山高敏) 「大正4年11月某日,故野口英世博士が我が大願高等医学校を訪れ一場の講演をせられた事がある。丁度其日が我輩の入局した日であった。我輩の在局中何がきて最も深い印象というよりも,大いなるショックを受けたのは大正6年の病院焼失事件であった・‥…。‥…・火災の翌日から取り敢えず大学校舎の一部に仮診察所が設けらるる事となり,皮膚科は生理の学生実験室が之に当てられた。又生理の磨工場が我等の医局で櫻根先生も同居せられるという非常時風景が現出した。この頃の事である。我等が先生からフランス語の教えを受けるという好機会を得た。人間万事塞翁が馬.〝病院が焼けて入院患者もなく,午後全然フライなので光陰を惜しむという訳でもなかったのだが,ふとした動機から最初原亮君と我輩の2人がア,ベ,セの手ほどきを受ける事となった。割合に短かい期間に読本2冊とプチ,パリジァンを終了した。それを始めた頃は何んでも夏の暑い頃で,しかも午後の睡魔をよぶ時刻であったに拘らず,先生には些の御厭もなく毎日定刻には戎々を促すようにして教えて頂いた事は今尚想い起して感激している。誰も知る先生の外語の御発音は非常に正しく且御流暢であられるので,毎日それを拝聴出来る禁しみの為めに,いつも其時間が待たるるのであった。御蔭で此素地があった為めに先年洋行の際に多大の利益を蒙った事勿論である。我等2人より稽遅れて故三浦定治,山田,谷村の諸氏も同様先生に就いて稽古された。

櫻根先生から厚き御宥顧を蒙った前項の話の序に今一つ蛇足を加える。大正何年だったか年は忘れたが,先生の御供をして東京の学会に赴いた時の話である。会場に這入って演説の始まる前の徒然に我輩は爪を葬るべく,先生に鋏の拝借万を願った。先生は常に要心、深くあらせられてナイフ,鋏等々の御用意があり先生御自身では「弁慶の七つ道具」と仰言るのを承知していたからである。然るに先生は手をお出し,僕が葬ってあげると仰言る。それでは恐縮致しますから細道具を貸して戴きとう御座いますというのも聴かれず,はや先生は我輩の手を握って爪を葬りにかかられた,それで我輩も強いて御断り致し兼ねて御厚意に浴したのであったが,此感激は終生我輩の脳裏を去る事が出来ないものである。 次に櫻根先生の御指導方面に対する我輩の感想を述べる事を許さるるならば一言したい。先生は人も知る独学,創意に富ませられる御人柄丈けに,我等助手,医員に対して少くとも学問上の事は干渉せられず,一個の出来上った人間として自由の研究に要せられた。それでいて,我等の質問する事は何でも教えて頂けた。失礼な申分であるが先生の御学識は吊鐘の如くであって其反響は一つに此方の打ち方に懸っていた」(野口健次一大正4年本学卒) 「私が皮膚科教室に入ったのは約半世紀以前の頃で,今から回想すると,全く現実とは思えないものを感じる。大正6年2月に母校病院は全焼し,その後堂島川に沿って,現荏の医学部本館正面の位置に一致して新しい病院が出来上ったが,何分急造の木造二階建てのこととで,随分に不便不自由を忍んだものである。 当時の皮膚科は堂島川に向った正面玄関を入ると,すぐ両側に並んで位置し,階下の廊下が患者待合所で,受付・予診室・膏薬室・光線室及び処置室兼手術室といった形通りの配列であった。二階には医局室が大きく取られ,部屋の中央に卓球台を長く2つ連結したようなテーブルが置かれてあり,その部屋の東寄りに位置して櫻根教授の場所があった。約4畳ぐらいの広さに床上から天井にかけて壁板を打ちつけただけのものであって,通路にカーテンが有るわけでもなく,全く開けっばなしであった。そしてその板壁には,それぞれ医員各自の上衣や白衣などをぶら下げる,という按配であった。(中略) 私は医員室の北隣りの小部屋で隔日に梅毒の血液検査を行っていたが,牛の心臓から抗原を作ることから勉強せねばならない状態であり,しかも他科の血液検査も引き受け,ワ氏反J・結果だけを報告したら事たりた時代であったが,看苦婦1名を相手の仕事であっただけに,やはり結構忙しい想いをしたことを記憶している。むろん村田氏反瓜ザックス・ゲオルギ一皮応検査も併用していたが,この方は自分の勉強のために実施しただけで,ワ氏皮応以外は報告の義務はなかった。 この部屋から廊下を隔てた一室が当直室兼休憩室兼物置部屋といったような所で,古いカルテや書類の箱が山と積み重ねてあり,その他使用不能のガラクタ物が一杯に並んでいる片隅みに,用ずみの診察用寝台と薄汚れた長椅子が各々1台置かれていた。だが折角の寝台も大抵酔っぱらいの先客に占領されている場合が多く,肝心の当直医は文句もいわずに窮屈な思いをしながら長椅子の万に横たわるか,それとも空いた病室に毛布を持ち込んで休まざるを得なかったものである。それでも毎年7月25日の夜は,この部屋の存在はとても喜ばれたものであって,当時の天神祭の最大の行事の渡行の舟行列は堂島川の上流から渡辺橋・田簑橋を経て付属病院前を通過して下手の川口の万に下ったので,祭の前日から部屋の取り片付けや大掃除をして,川に面した硝子戸を全部取りはずしておきさえすれば,川面に映える何列毎の大炬火の壮観をひと目に見下せる特等席に早変りしたからである。因みに当日は医局員や看護婦の家族知人等が集って,櫻根先生から茶菓のご馳走になり,祭の夜を楽んだものであった。」(藤野早苗一大正10年本学卒) 大正15年(1926)櫻根教授は定年を待たずして退職きれ,念願のローマ字会館兼櫻根病院完成と共に,翌昭和2年から開業のかたはらローマ字普及推進へ多大の努力をされた。昭和25年(1950)10月11日老衰をもって逝去された。享年80才。

皮膚科同窓会誌-開講75周年記念誌-

佐野榮春第5代教授著

「大阪大学皮膚科学教室75年の歩みを顧みて -教室史によせる反省-」より抜粋

昭和53(1979)年6月発刊

※一部加筆修正箇所