第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会

会長:山本 俊幸(福島県立医科大学医学部皮膚科学講座 教授)

会場:ビッグパレットふくしま

会期:2017年9月23日(土)・24日(日)

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

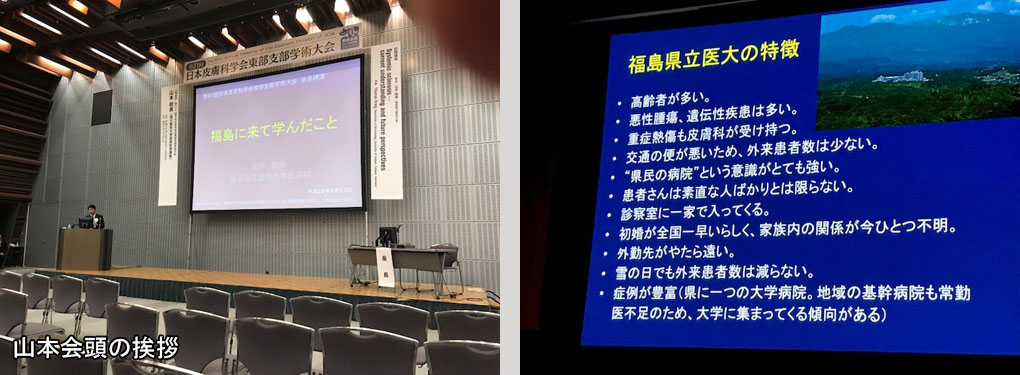

山本俊幸先生が会頭を務められた第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会に出席した。今回大学のある福島ではなく、敢えて郡山にされた思い入れもあったのかと思うが、800人を超える東部支部総会としては画期的な多くの参加者があったそうである(初日の数)。昨年は東部支部と東京支部の合同開催だったが、山本先生ご自身、プロクラムの会長挨拶で以下のような決意を述べられていた。「…しかしその後、2011年に東日本大震災が起こり、当県も甚大な被害を受けました。それがあったので、これはどうしても福島県でやらなければ、と思うに至りました。震災の爪痕はまだなお過去のものではなく、5年以上たった今でも、放射線の影響を懸念して教室を去る人もいました。それはそれである意味仕方ないことで、残念としか言いようがありません」。またテーマも「自分で掴み取る皮膚科学」とされ、その理由として、「人より臨床ができるようになりたければ、人より数多くの患者さんを診る必要がありますし、人より病理ができるようになるには、人よりたくさんの標本をみなければなりません。手術にしてもそうです。自分で考え、自分で調べ、自ら実践して、時には失敗しながら少しずつ成長していくしかありません。勉強の場は提供しますので、ぜひこの学会にご参加頂き、自分で何かを学び取って帰って頂きたいと思います。」と書かれている。

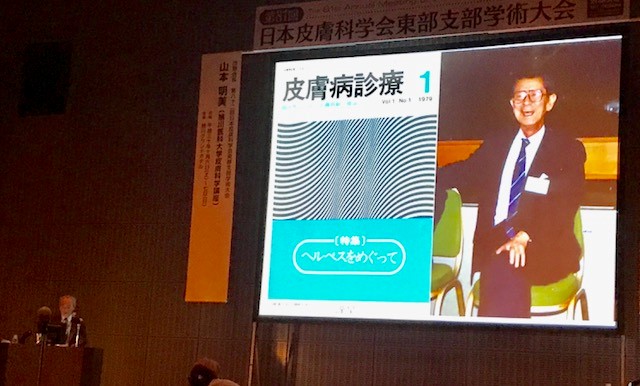

私自身は1990年から6年間、東京医科歯科大学で山本先生と一緒に皮膚科学を勉強する機会があったが、彼の一見「….男」の風貌とは異なり、病棟業務、手術の合間に多くの症例報告をされ、疲れを知らないパワーでどんどん英語論文を書かれていた。今回の会長挨拶でも、2007年に着任されてからの10年で300編以上の英語論文を発表されたそうで、震災の被害の中、本当に頭の下がる思いである。また研究に関しても、二人で良く新しいテーマを考えることが多かったが、こちらが一言、いうとすぐに行けそうな研究かやめた方が良い研究かの判断を示して頂いたことも多かった。その中で、今や世界中で強皮症の動物モデルとして広く用いられている、ブレオマイシンモデルの研究も、彼が外の病院に派遣されている時にコツコツと研究を継続された成果である。今でもハッキリ記憶に残っているが、夕方派遣病院先から戻って来た彼から、マウスの標本を見てほしいと言われた。低倍率の顕微鏡の視野にはヒトの強皮症と同様の真皮皮膚の硬化像、血管壁の肥厚と管腔の狭窄、炎症細胞の浸潤が見られ、今まで誰も成功していなかった強皮症のマウスモデルが出来たと確信し、彼と握手した思い出がある。まさに「自分で掴み取られた研究」であり、その後の世界の強皮症研究に大きな貢献をされたのは皆の知るところかと思う。 学会プログラムも最近では先ずお目にかかれないような、本当の皮膚科専門医が聞きたくなるような魅力的な5つのシンポジウムを組まれていた。私はその中で、シンポジウム 2【原著に触れる旅】「原著に触れる旅:イギリス編」シンポジウム 3【自分で掴み取る臨床皮膚科学】「他人のエビデンスより自分の経験を:臨床もサイエンス」の二つの講演をする機会を頂いた。いづれのシンポジウムも多くの先生で会場が溢れ、私自身、大変勉強になった。シンポジウム4の【皮膚病をもっと好きになるために~雑誌「皮膚病診療」とのコラボ企画~】では山本会頭が編集委員を務められる雑誌「皮膚病診療」の創刊からの歴史、過去の特集、編集方針、現状と将来に関して、過去、現在の編集委員およびアドバイザーからの提言があった。

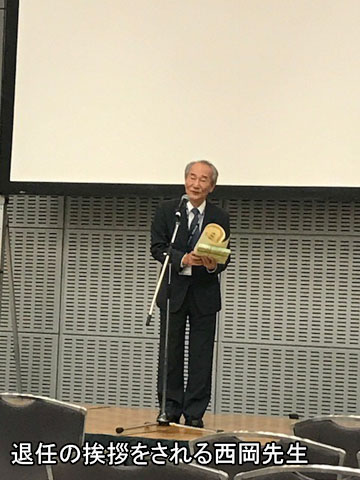

皮膚病診療の創刊号と初代編集長の安田利顕先生を紹介される西岡清先生

皮膚病診療の活動

●「皮膚科診療」ではなく「皮膚病診療」

●特集を組んだ臨床例の紹介

●学会報告例からのピックアップ

●良質の臨床写真による症例の紹介

●トピックス、展望による最近の知識を紹介

●治療法の特集、アンケート

●対談、鼎談、座談会

●学会ハイライト

●各臨床皮膚科医会、勉強会の訪問

●日本皮膚科学会総会時に「皮膚病診療懇親会」の開催

●Photoコンテスト表彰

●優秀論文賞表彰

●暑気払い、忘年会

他の講演では新潟大学の伊藤明子先生の「掌蹠膿疱症の治療戦略~金属アレルギーの話題を中心に~」が私の講演内容予想と逆で、掌蹠膿疱症では金属アレルギーより歯周病などの口腔内細菌の関与が大きいのではとの結論であり、これはかつて研究班で検討した粘膜苔癬と同様の結論であった。またシンポジウム5の塩原哲夫先生、村田洋三先生のそれぞれの講演(添付プログラム)はお二人の40年以上の皮膚科医としての臨床的な観察からの成果を纏められたもので、その続報を早く聞きたいと思ったのは私だけでは無いと考える。会場に若い先生が少ないように見えたが、参加された先生は改めて皮膚科学の面白さと難しさを感じ取られたのではないかと思う。

SY5-1

ケブネル現象―私はこう考える

塩原 哲夫、水川 良子(杏林大)

SY5-2

皮膚腫瘍の自然消退:良性なほもて消退す。いはんや悪性をや

村田 洋三(神戸市立医療センター中央市民病院)

大阪大学からは島田先生、田中先生、林先生が発表された。特に林先生は「ツベルクリン反応施行後急性増悪した、IL36RN 遺伝子のヘテロ変異を認めた膿疱性乾癬の1例」で会長賞を受賞され、懇親会で表彰された。

大阪大学皮膚科教授 片山一朗

平成29年9月26日