人工知能(AI)と皮膚病診断

大阪大学大学院医学系研究科

情報統合医学皮膚科学

教授 片山一朗

先日「ヒフミル君」という、ウェッブ上で皮膚疾患の診断を行うアプリが広まっていることを聞く機会があった。その時の議論で、このような画像診断やウエッブ治療の可能性に関しては今後、国の政策医療として進められる事も予測されており、その裏付けとして人工知能(AI)が今まで不可能と考えられていたプロの棋士に勝ったという報道がさらに拍車をかけるのではと思うのは私だけではないと考える。実際、「メミル君」という眼科用アプリも利用が増えているようで、いづれも開業医への影響を懸念する声を聞く。他方、学会などが中心になり、本当の皮膚科専門医が対応すれば、皮膚科医不在の離島やマンパワーの不足する地域への強力なサポート体制を構築できるという意見もある。実際、今のネット通信技術の進歩は立体画像や匂い、香りなども送受信可能な日が近い事を予測させる。また病理画像やダーモスコピーなどもその解析ソフトの進歩と合わせ、ある程度の皮膚疾患の診断や治療に応用が可能になるかと考える。このような技術の進展に呼応するように、診断ガイドラインとアルゴリズムが多くの皮膚疾患でも作成され、患者情報の入力により診断が可能になりつつある。特に乾癬のバイオ治療や黒色腫の免疫チェックポイント阻害薬が極めて有効であるエビデンスが集積しつつある現在、診断さえつけば、後はウエッブ上で指示を出す事も可能になりそうな時代になった。チャペルヒル分類を下に作成されている皮膚の血管炎の診断アルゴリズムを例に取ると、先ず抗体や免疫グロブリン、クリオグロブリンなどの検査結果から診断プロセスが進み、それらに合致しない場合、炎症の深さで皮膚白血球破砕性血管炎と皮膚動脈炎の2つに分けられるらしい。うまく機能すれば

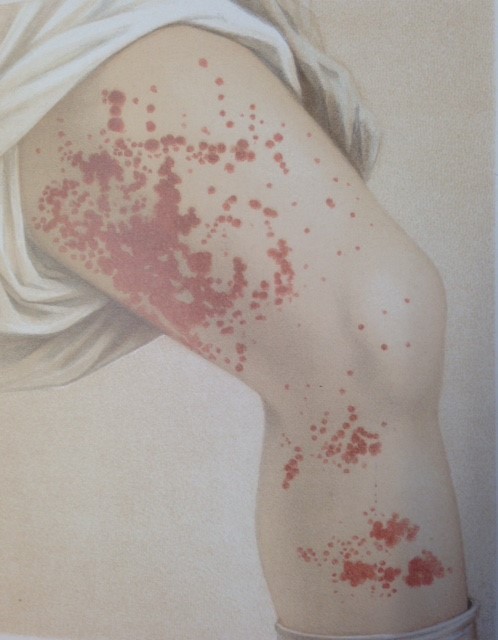

Purpura simplex

Duhringのカラー図譜 (1876年版より)